Introducción

En las últimas décadas se ha producido una revolución en el campo de las disciplinas históricas, cuyas consecuencias aún están por determinar. El responsable ha sido el posmodernismo de los años 70, cuya idea central es la reducción del conocimiento a literatura y en consecuencia, en tanto que ambas son creación y composición, la desaparición de cualquier pretensión de verdad u objetividad que pudieran tener. En términos generales, esto significa que todas las ideas tienen el mismo valor, sin que se pueda establecer una jerarquía entre ellas, ni una prueba de validación, lo que en el caso de la historia representa directamente la disolución de esta disciplina. Dado que toda investigación histórica se basa en fuentes, si esas fuentes no son fiables o no se puede determinar su grado de veracidad, la disciplina deviene un ejercicio ocioso, en el que la novela histórica tiene el mismo rango probatorio que el estudio erudito.

Como suele ocurrir, una vez formulado este concepto ya no ha sido posible volver atrás, de forma que la historia de la historia en estas últimas décadas ha sido en gran parte un ejercicio de autoanálisis, cuando no de defensa. En su forma laxa, se puede decir que el posmodernismo ha sido beneficioso para los estudios históricos, al obligar a replantearse la validez de las fuentes utilizadas y de las conclusiones de ellas extraídas. La narración histórica sabe ahora con certeza que el pasado es imposible de reconstruir y que lo más que se puede llegar es a soluciones de consenso, que siempre serán provisionales, expuestas al descubrimiento de nuevos datos. La historia ya no consiste en recoser datos de fuentes dispares (1), sin preocuparse por su coherencia o, peor aún, sin tener en cuenta la intencionalidad política de sus autores, las posibles razones que tenían para mentir, manipular, callar u olvidar.

Sin embargo, en su versión dura, el posmodernismo es una catástrofe. Una historia posmodernista es una historia sin datos, sin hechos, donde el estudio se reserva a discutir por qué esas fuentes y esos testimonios no deben tenerse en cuenta, hasta que cualquier intento por iluminar el pasado se desvanece por completo. Aun así, si quedara todo limitado a un debate académico, no habría mayor problema. El problema radica en su salto al ámbito popular y especialmente a la arena política. La historia, nos guste o no, no está muerta y sigue siendo un arma especialmente poderosa a la hora de movilizar consciencias, justificar sistemas de gobiernos o entablar guerras. Si no hay manera de determinar lo que fue de lo que no fue, deslindando la verdad de la mentira, nada impide que cualquiera pueda utilizarla de forma torticera para promover su ideario político.

Dudo mucho que los fundadores del posmodernismo, ligados normalmente a posiciones avanzadas de izquierda, llegasen a intuir este desarrollo, pero el caso es que los beneficiados por sus ideas han sido, paradójicamente las derechas que combatían. Un caso paradigmático en nuestro país ha sido el del estudio de la guerra civil, en el que la ambigüedad y parcialidad de las fuentes ha servido para crear una versión alternativa que no es sino reflejo moderno de la propaganda del régimen anterior. El resultado ha sido viciar la propia investigación, que cada vez se asemeja más al combate panfletario de los tiempos que pretende historiar.

Por otra parte la ecuación historia = literatura ha sido dada la vuelta de forma que la literatura se considera historia, llegando incluso, para algunas plumas de renombre, a constituir el mejor elogio que puede hacerse a la disciplina. En el caso del cine, algunas presencias constantes en este mundillo han llegado hasta la impostura de utilizar filmes rodados mucho tiempo tras los hechos ilustrados como pruebas de una verdad histórica que, por supuesto, apoya y confirma sus posturas políticas. Por poner un ejemplo, recuerdo a una pluma afilada (2) que utilizaba cierta escena de Doctor Zhivago (David Lean, 1954) como prueba indiscutible de un supuesto plan maestro de los bolcheviques, según el cual la Primera Guerra Mundial les daría la oportunidad para lanzar su revolución, una vez que la guerra se enquistase, la cifra de bajas creciese, y los sistemas políticos conservadores se derrumbasen. Esto en 1914. Cuando la guerra acababa de empezar y todo el mundo la suponía corta. Cuando el partido bolchevique era un puñado de exiliados alucinados repartidos por toda Europa, amenazados con la prisión y la extradición, según el capricho de los estados que los acogían. ¡Viva el rigor investigador!

No obstante, como les decía, el posmodernismo tiene dos caras. La buena y la mala. La mala ya se la he explicado. La buena y pertinente es que los textos históricos, las fuentes, aunque puedan ser mentirosos e interesados, nos ofrecen una ventana indispensable al pasado histórico, pero no al narrado por el autor, sino al tiempo en el que el autor escribe, del cual se convierten en testigos involuntarios. Ese, precisamente, es el ejercicio en el que nos vamos a embarcar en este artículo: tomar un acontecimiento histórico -La Revolución Francesa- y examinar cómo su interpretación por notables cineastas -Abel Gance, Jan Renoir, Andrzej Wajda y Éric Rohmer, ahí es nada– no nos habla sobre la propia revolución francesa, sino sobre el tiempo en que fueron concebidas: las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, los prolegómenos de la Segunda, el derrumbamiento del Marxismo en Europa, el avance imparable de un neoconservadurismo que ahora celebra su victoria.

Como podrán imaginar, este análisis no es inocente, ya que soy parte interesada, como lo somos todos los que vivamos en este momento y profesemos alguna ideología política. Aunque les he dicho que el objetivo de este artículo es realizar un ejercicio de análisis del pasado reciente, lo que se pretende también es narrar cómo la valoración de un acontecimiento histórico, la Revolución Francesa, se ha modificado en los 80 años que separan la película de Gance de la de Rohmer. En pocas palabras, un pilar fundamental en el imaginario político europeo, al menos en el de la izquierda, cómo era esta Revolución de la que se derivaría todo el pensamiento político posterior y que constituiría la piedra de toque de todo sistema social que se pretendiese justo y avanzado, ha sido prácticamente arrumbado, convertido en prescindible, substituido por otras revoluciones -¿transformaciones?- más afines a los nuevos vientos políticos. Por ejemplo, la Gloriosa inglesa de 1688, que en su conservadurismo y continuidad, su simple cambiar de dinastías, se ha erigido en el ejemplo perfecto de este mundo conservolucianario (3) que nos ha tocado vivir.

Tout pour la patrie. Abel Gance y Napoleón (1927)

Si son aficionados a la Segunda Guerra Mundial, conocerán la secuencia de acontecimientos históricos que propone que los durísimos términos del tratado de Versalles en 1919 fueron instrumentales a la hora de promover el auge de la ultraderecha alemana y la toma del poder por el Nazismo. Lo que se suele olvidar es que si la posguerra fue catastrófica para Alemania y sus aliados, no lo fue menos para el bando aliado.

No es ya que en el Este de Europa la guerra no terminara en 1918, continuando hasta más allá de 1920 en la guerra civil rusa, la revolución húngara de Bela Kun y la fundación de la república turca por Kemal Ataturk, es que Francia había quedado sumida en un estado de postración humana y económica comparable a la de sus antiguos enemigos. Las antiguas zonas mineras e industriales francesas habían sido ocupadas por el ejército alemán en 1914, destruyendo el tejido económico de ese país, que tuvo que ser reconstruido a marchas forzadas en tiempo de guerra. Por otra parte, la falta de consideración del Alto Mando francés por la vida de sus soldados causó tal número de bajas propias que estuvo a punto de provocar el desmoronamiento del ejército francés en 1917 y la derrota de los aliados, evitada solo por la intervención del ejército británico primero y el americano después. No es de extrañar, por tanto, que los franceses se empeñasen en hacer pagar a sus antiguos enemigos el coste material y humano que les habían infligido, o que el tiempo de posguerra fuera un auténtico tiempo de crisis nacional, de debilidad e inestabilidad, que acabaría dando al traste con la tercera república francesa, fundada en 1871.

Es en este contexto donde entra en juego la figura equívoca del director Abel Gance. Digo equívoca, porque normalmente, en tradición heredada de la crítica francesa clásica, se piensa en Gance como un director pacifista en lo ideológico -o al menos humanista- y vanguardista en lo estético, cuando tales definiciones son todo menos seguras. El primer criterio utiliza como fundamento su obra de 1919 -pero rodada durante la primera Guerra Mundial-, Yo Acuso (J’accuse), denuncia apasionada de la matanza sin sentido en que se convirtió ese conflicto. Sin embargo, gracias a las últimas restauraciones que nos permiten ver una versión más próxima a la concepción original del director, es fácil darse cuenta de que Gance en realidad es un nacionalista exacerbado y que su crítica a la guerra de trincheras se debe a su inutilidad. Es decir, su repulsa se fundamenta en que a que a pesar de todos los sacrificios, el combate no será decisivo y que la próxima generación de franceses deberá embarcarse en una nueva guerra contra Alemania, como si la anterior no hubiera tenido lugar. Siguiendo esa línea de razonamiento, la crítica de Gance -ilustrada en una de las escenas más inquietantes de la historia del cinematógrafo- se dirige hacia una retaguardia que ha traicionado a los soldados del frente, no apoya sus esfuerzos y pretende seguir viviendo, disfrutando de la vida, para lo que no hay otro camino que olvidar definitivamente a los caídos en combate, como si nunca hubieran existido. En otras palabras, la indignación de Gance no se dirige contra los que llevaron a una generación entera a las trincheras, sino contra los que no supieron hacer un sacrificio similar en la retaguardia.

Por otra parte, el vanguardismo de Gance se ha visto también contradicho por esas mismas restauraciones recientes. La que sería su obra mayor, La Rueda (La Roue, 1923) y uno de los gérmenes del cine de vanguardia, se muestra en su versión más completa como un folletín romántico, punteado aquí y allá por momentos de técnica exquisita, en los que se niega la evolución del cine anterior y se anuncian soluciones que expresionistas alemanes y revolucionarios rusos llevarían a sus últimas consecuencias. La película queda así suspendida entre dos mundos, al mismo tiempo anticuada y moderna, representante de un mundo pasado cuyas ideas serían barridas por la evolución social del siglo XX y al mismo tiempo mensajero - profeta, podría decirse- de lo que habría de venir.

Con estos antecedentes, es fácil darse cuenta que Napoleón constituye la destilación perfecta del pensamiento de Gance. Frente a una Francia en crisis, quebrantada y extenuada por la guerra, temerosa de que en poco tiempo habrá de embarcarse en un nuevo conflicto sin tener fuerzas ni convicción para ello, el director francés resucita el mito Napoleónico como único solución para reanimar a un país perdido y desorientado. La grandeza de Francia, su auténtica libertad, se muestra así ligadas al ideal imperial, del que la Revolución Francesa habría sido solo el preludio -ejemplar la escena en la que los fantasmas de la revolución entregan su herencia al joven Napoleón- pero cuya condición necesaria sería el dominio militar de Europa, sin el cual la seguridad de la Revolución y del Imperio estarían siempre en peligro. Ideal y misión que no admiten crítica alguna a su formulación, ni por supuesto fisuras o disensiones.

Es fácil imaginarse el atractivo de este ideal sobre una Francia victoriosa pero temerosa ante el futuro, más aún cuando el sueño napoleónico de gloria personal y universal impregnaba toda la cultura francesa del XIX, expresada en el aforismo según el que todo soldado de Napoleón llevaba un bastón de mariscal en la mochila. Triunfo y recompensas, sí, pero solo para los que se unan sin reservas a la consecución del Imperio francés; para el resto, para todo aquel que se atreva a manifestar la menor crítica, queda la calificación de traidores, la exclusión de la comunidad nacional, en cuya esencia se encuentra grabada desde tiempos inmemoriales el sueño imperial que Napoleón hizo realidad. Así, en la película de Gance, los enemigos de Napoleón -en general todo aquel que es incapaz de entender y compartir su sueño de gloria- es representado bien con rasgos torvos y sórdidos, en el caso de pertenecer a los “malos”, o como desprovisto de la luz del genio, del fulgor de la inteligencia, del arrebato de la intuición, si se trata de los que no quisieron seguirle.

El resultado de esta fascinación por el héroe encarnado en Napoleón, es que en el reparto de la tragedia histórica el papel del pueblo queda limitado al del coro del teatro griego. Se convierte así en una masa informe, de individuos casi indistinguibles, aunque en su interior se ocultan las virtudes nacionales, solo que en forma de germen. Por sí solo no puede concebir nada, obrar nada, alcanzar nada. Necesita del hombre providencial, del genio universal, de un Napoleón en suma, donde todas esas virtudes se anuden, quien le revele su auténtica esencia, su verdadera capacidad, y le insufle las fuerzas, las ilusiones, que le permitan hacerlas realidad. Tal es el leitmotiv de toda la película, en donde una y otra vez el futuro emperador, de grandeza propia de un Dios encarnado, con una sola mirada forjara lealtades indisolubles, acallará a sus críticos, aplastará a sus enemigos, sin que nada ni nadie pueda oponerse a su impulso avasallador e incontenible.

Ideas peligrosamente cercanas a las del fascismo contemporáneo de un Mussolini y que luego serán llevadas a la última expresión por el Nazismo Hitleriano y los muchos epígonos europeos del fascismo, como el Franquismo patrio. Ideas que, sin embargo, tienen una larga tradición europea, decimonónica, tanto en la famosa concepción de Carlyle, según la que el héroe histórico crea y modela la historia, y no al revés; como en el concepto romántico del creador-genio, al que no le importan las convicciones/convenciones de su tiempo, y que reforja el gusto de su época a su medida, sin considerar dificultades o contrariedades, puesto que seguro está de su victoria final.

Porque Napoleón es también la obra de un creador-genio, dispuesto a utilizar los recursos de su arte hasta los últimos extremos, aunque eso le lleve al fracaso en el presente, siempre que le granjee la segura admiración de la posteridad. Es esa característica precisamente, la de obra desaforada y desmedida, la que ha asegurado la pervivencia de la película de Gance. Desde el punto de vista estético, Napoleón es un huracán visual, un continuo tour-de-force estético, que anula todo nuestro sentido crítico, y en el que solo es posible ahogarse, anegarse. Su picadura es venenosa, mortífera, y aun así, pocos hay que hayan querido ahorrársela, renunciar a embriagarse en su torbellino.

Guerra Civil. Jean Renoir y La Marsellesa (La Marseillaise, 1938)

Si avanzamos una década, nos encontraremos con un paisaje político completamente transformado. En 1938, Europa se dirigía irreversiblemente hacia un nuevo conflicto mundial, del cual la Guerra Civil Española no era sino era el preludio. Es conocido -no hacen otra cosa que repetírnoslo- el lento e inexorable deslizar hacia la contienda que tuvo lugar en esos años, así como la horrible agonía de la Segunda República Española, tantas veces traicionada, tantas veces abandonada, tanto por enemigos como por amigos. Lo que es menos conocido es el estado de degradación irreparable al que habían llegado otros sistemas políticos europeos, como es el caso de la Tercera República Francesa.

Curiosamente, el experimento del Frente Popular Francés en 1936 sí es familiar para el espectador hispano, principalmente por su reflejo en la política española y por las consecuencias que el triunfo de esa opción en Francia tuvo sobre la repercusión internacional de la Guerra Civil. Lo que no es tan conocido es que la ascensión del Frente Popular en Francia se debió a otro experimento, esta vez a cargo de la derecha francesa. Los sucesivos gobiernos de Pierre Laval en la primera mitad de esa década son ejemplos de una derecha parlamentaria que no duda en apoyarse en los grupos violentos de extrema derecha para conseguir sus objetivos y que coquetea con los regímenes autoritarios europeos, como la Italia de Mussolini. Ejemplos de ese clima político al borde de la ruptura son el intento de asalto al parlamento francés por parte de las ligas fascistas en 1934 o la fidelidad a ultranza de Laval hacia el ocupante alemán en el periodo de la Francia de Vichy (1940-1944).

Visto desde una perspectiva europea, la política de los Frentes Populares fue un giro estratégico de los partidos comunistas ante la debacle que había supuesto la toma del poder por Hitler en Alemania y la consecuenteeliminación, completa y fulminante, de partidos y asociaciones de izquierda (4). Puede parecer extraño, incluso suicida, pero durante la primera mitad de los años treinta, el calificativo que los partidos comunistas utilizaban para sus correligionarios socialistas era el de socialfascistas, igualándolos a los fascismos entonces en ascenso. La razón de este desprecio y la negativa a colaborar que conllevaba tenía sus raíces en el viejo adagio de Cuanto peor, mejor, según el cual la quiebra absoluta del sistema sería la condición previa al triunfo final de la revolución, al igual que había ocurrido en el Imperio Ruso.

El marco social y político en el que Renoir rueda La Marsellesa es por tanto al mismo tiempo de división y de unión. Ruptura irreconciliable entre derecha e izquierda francesa, que no llega a ser abierta debido a un último escrúpulo a romper las reglas del juego. Unión renovada entre las fuerzas de izquierdas, pero asimismo teñida de desconfianza ante la posibilidad de que el equilibrio entre las formaciones se descompense a favor de las más noveles. Es por ello que la visión de Renoir sobre la revolución francesa difiere en gran medida, hasta ser casi opuesta, de la de su compatriota Gance. En La Marsellesa han desaparecido casi por completo los grandes nombres, los líderes y las intrigas políticas, substituidos por una auténtica intrahistoria, en la que el acento se pone en la gente común, no completamente consciente de la trascendencia de sus actos o de las repercusiones y consecuencias de los procesos históricos en los que se ve envuelto. Este cambio del punto de vista, contrario y crítico a lo que sería una pintura o un cine de historia donde la gente común no pasa de decorado o comparsas, es llevado por Renoir casi hasta su último extremo.

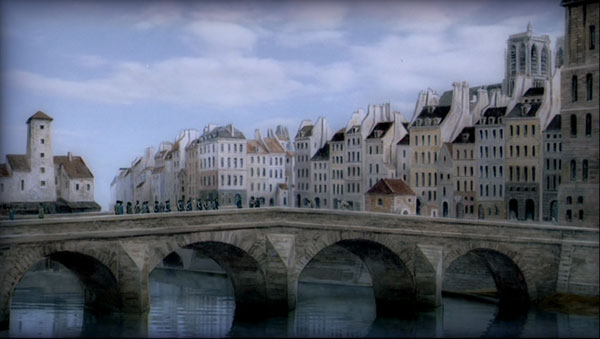

De habitual, la historia de la Revolución Francesa se reduce a una historia de las convulsiones políticas en la ciudad de París, donde solo de vez en cuando, como notas al margen, se añaden referencias a la situación en las provincias. La película de Renoir, por el contrario, tiene lugar en las fronteras de Francia, en una Provenza donde los acontecimientos parecen tomar una dinámica completamente aislada y aparte de lo que sucede en la capital (5), de la que no llegan sino noticias escasas y contradictorias. París aparecerá mucho más tarde, casi a mitad de la película, como lugar ajeno y desconocido en el que los protagonistas no pasan de ser unos extraños, unos provincianos, donde no saben muy bien cómo moverse y comportarse.

Ese afán por apartarse del supuesto centro donde tuvieron lugar los hechos decisivos y trascendentales, para comprobar cómo se vivió lo relatado en otros lugares, se refleja también en la elección de los protagonistas. En el Napoleón de Gance, no habrían pasado de ser la masa anónima que aclama las decisiones del líder carismático. En La Marsellesa de Renoir, por el contrario, son estos personajes anónimos los que pasan al primer plano, más aún, los que realmente hacen la revolución y plasman sus ideales en una realidad tangible.

Esta condición de directores, de fuerzas causantes y determinantes, no significa que haya en ellos una especial conciencia social o un conocimiento que supere y sobrepase a sus capacidades, como sería propio de las obras del realismo social. Los protagonistas se sienten perdidos en la Historia, abismados por la magnitud de los cambios en los que se ven inmersos, en los que apenas pueden influir. Será solo mucho más tarde, tras la toma de las Tullerías y el arresto de los monarcas -auténtico punto de inflexión en la revolución Francesa, triunfo o perdición, según a quien consultemos-, cuando se produzca ese despertar, cuando el espíritu de la Revolución se adueñe de ellos. Revolución, no se olvide, que en la visión de Renoir siempre es popular, desde abajo, creada de forma improvisada en un esfuerzo colectivo, características sin las cuales no merecería el nombre de Revolución.

Hasta ese instante, la película se limitará a mostrar cómo esas vidas particulares se imbrican en los sucesos históricos colectivos, interpretados a la luz de los acontecimientos contemporáneos a Renoir. La fijación de los artistas del frente popular por ilustrar las diversiones populares se refleja así en la inclusión de representaciones de títeres (6), para configurar una visión del siglo XVIII alejada de la frivolidad aristocrática o del puritanismo jacobino -extremos opuestos a los que la narración de la revolución suele confinarse-, en cuya plasmación fílmica hay ecos de lo que había sido el verano de 1936, cuando el gobierno del Frente Popular decretó la obligatoriedad de las vacaciones pagadas.

No todo es celebración, alegría, gozo. Las convulsiones políticas recientes, el abismo insalvable que poco a poco se iba formando entre derecha e izquierda francesa -incluso entre las propias izquierdas- se traduce en la película en escenas como el enfrentamiento entre los marselleses recién llegados a París y los cadetes reales en los jardines del Luxemburgo, que toma rasgos de esos combates callejeros entre manifestantes tan frecuentes en los años 30. Incidentes que solían comenzar por una minucia, pero que acababan, como en España, en toma de periódicos y edificios oficiales, o en quema de iglesias y saqueo de conventos.

Al final, como ocurría en el Napoleón de Gance, Francia vuelve a unirse en torno a unos ideales comunes, solo que en La Marsellesa no son revelados al pueblo por el hombre providencial, sino descubiertos por ese mismo pueblo en el ejercicio consciente de su libertad. Tal y no otro es el significado de la frase (histórica) de Goethe con que se concluye la película. “Ha comenzado una nueva era en la historia de la humanidad”, puesto que en esa revolución, por primera vez, es el pueblo quien se gobierna a sí mismo, sin necesidad de directores ni potentados.

Devorando a sus hijos. Andrzej Wajda y Danton (1983)

Danton fue rodada muchas décadas más tarde, en un mundo que había contemplado la Segunda Guerra Mundial, la caída de los fascismos -excepto en algún país olvidado de la periferia occidental de Europa- y la constitución de ese sistema de terror basado en la certeza de la aniquilación mutua que fue la Guerra Fría. No obstante, a pesar de estos antecedentes, para entender la película de Wajda, es preciso centrarse en los acontecimientos más cercanos a la fecha de su rodaje, esa década de los ochenta donde todo parecía deber continuar igual, pero todo cambió irremediablemente.

A pesar de toda la fanfarria nostálgica con que han sido recubiertos, lo cierto es que la década de los sesenta se saldó con una derrota de la izquierda que se haría más clara, innegable, a medida que el mundo se adentrase en los años setenta. El 68, epítome de movimientos similares, en realidad había constituido una guerra civil en el interior de los movimientos progresistas, entre la generación de los padres, combatientes contra el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial, y la generación de los hijos, crecidos en una sociedad que había olvidado las penalidades y carestías de la primera mitad del siglo.

Ejemplo de esa discordancia, temporal e ideológica, es la desconexión entre la revolución estudiantil y las aún poderosas organizaciones sindicales, que nunca llegaron a coordinar sus esfuerzos, ni sus objetivos, en el año mágico -y por ello mismo tan frágil como los sueños- del 68. A este desgarro contribuyó el descrédito de la URSS y de la experiencia soviética en esas mismas fechas, remachado con la invasión de Checoslovaquia y la extinción de la Primavera de Praga, substituida en el imaginario de la intelectualidad Europea por el maoísmo y la revolución cultural, en donde se creyó ver la renovación de un marxismo anquilosado, viejo y funcionarial, pero que no fue otra cosa que un espejismo intelectual, totalitarismo disfrazado de libertad.

En lugar de la revolución, los años 80 trajeron la reacción conservadora y neoliberal, cuyo triunfo sin paliativos vivimos ahora mismo. En aquellos tiempos, este resurgir de la derecha dura se plasmó en un recrudecimiento de la guerra fría, que puso al mundo al borde la guerra nuclear y llevó al bloque soviético a endurecer nuevamente sus posturas internas, temeroso de que cualquier grieta, por mínima que esta fuera, acarrease la ruina del edificio. Como consecuencia, en el caso de Polonia, la patria de Wajda, el sindicato independiente Solidaridad (7) fue puesto fuera de la ley, el estado de sitio declarado, llevando a la curiosa contradicción de que un régimen marxista prohibiera las asociaciones obreras.

Es en este contexto de disolución, de confusión de la izquierda, en el que debe enmarcarse la película de Wajda. Quien la rueda no es un francés, como Gance, que ve en la revolución la expresión de las virtudes del pueblo francés. Tampoco es alguien que, como Renoir, la considera como el origen de la larga lista de oportunidades perdidas -1830, 1848, La Comuna de 1871- pero que son escalones necesarios, a pesar de su fracaso, en el camino hacia una sociedad realmente igualitaria y democrática. Quien crea este Dantón es alguien que ha conocido la opresión del estalinismo -y ha retratado sus efectos deletéreos en una obra maestra como El hombre de Mármol (Człowiek z marmuru, 1977). Alguien que teme que la situación en Polonia involucione de manera similar a lo que ocurrió con Francia en tiempos de Robespierre, hacia la represión y el terror.

La Revolución Francesa que Wajda narra es un tiempo gris, triste, frío. Un periodo en el que el combate no se realiza ya entre revolucionarios y contrarrevolucionarios, sino entre las familias de la Revolución, quienes han olvidado ya que su objetivo es el bienestar del pueblo y para quienes lo único que cuenta es la toma del poder o su conservación, según el caso. Como consecuencia, en esta Revolución que marcha hacia su propio abismo, el pueblo parece extrañamente ausente del escenario político, su influencia nula en el curso de los acontecimientos, reducido a una entelequia que todos invocan para justificar sus propios fines, sus íntimos egoísmos, pero que nunca se manifiesta.

Las auténticas decisiones, las que realmente tienen importancia, tienen lugar a escondidas, en los despachos y en los pasillos. Peor aún, en cuartos privados y reservados, donde se urden las intrigas, se traman las alianzas, se decide quién habrá de caer al día siguiente, quien habrá de perder la vida. El combate político obedece así a rencillas y rencores, a enfrentamientos y rencores personales, que dictan quién se aliará con quién, quién traicionará a quién. La evolución política, el curso de la revolución, se disocia así de la realidad de la calle, de las auténticas necesidades del pueblo y del país, para devenir duelo de egos, combate de personalidades, expresado en la oposición Robespierre/Dantón.

En este duelo dialéctico, más de posturas vitales que de convencimientos ideológicos, las simpatías de Wajda están con Dantón. Robespierre, el incorruptible, visionario y profeta del ideal revolucionario, de la sociedad nueva, perfecta y pura, le parece demasiado cercano a los creyentes estalinistas de su país, capaces de exterminar a todo un pueblo si con ello se hace realidad la sociedad de mañana, aunque sea en los cementerios. El hedonismo de Dantón, su admisión, aceptación e inclusión de las debilidades humanas dentro de la vida política, incluido corrupción y favoritismos, le parece más humano, o al menos, menos peligroso, sin el riesgo de caer en la exasperación purificadora de su oponente político, que culminaría en el Terror de 1793-1794.

Sin embargo, ese hedonismo no deja de estar exento de apatía, de indulgencia y descuido, que le torna víctima inerme y propiciatoria ante la eficiencia implacable de un Robespierre. Al final las ruedas bien engrasadas de la revolución acabarán por llevarse por delante a un Dantón, quien a pesar de su vitalismo, de sus pretensiones de conocer los íntimos resortes de la naturaleza humana, se revela un ingenuo incapaz de prever cómo evolucionaría la situación, de predecir como el rigor y la dureza del poder siempre triunfan sobre aquellos que no saben utilizar el fuego contra el fuego, ser tan implacables como exige el juego despiadado de la política.

La película concluye aquí, con el exterminio de la facción de Dantón, acompañado en su caída por todo aquel que pudiera hacer sombra, oponerse, a los puros, únicos autorizados para conocer y descifrar las claves y el destino de la Revolución. Y sin embargo, a pesar de su victoria final también unos ingenuos, porque aunque Wajda quizás no haya sido consciente de esta conclusión ni haya querido expresarla, de estas luchas intestinas de los revolucionarios solo se siguió la muerte de la Revolución. Eliminados todos sus proponentes, sus apoyos y sus simpatizantes, solo quedaron los emboscados, los sinvergüenzas y marrulleros, a cuyo triunfo final ayudó la indiferencia de un pueblo al que la propia Revolución había olvidado.

La Revolution se glâce, la revolución se congela,dicen que se lamentó Saint-Just tras descubrir el desánimo social que siguió a las purgas.

L’Appel à l’Ordre. Éric Rohmer y La Inglesa y el Duque (L’Anglaise et le Duc, 2001)

La revolución se congela. La predicción de Saint-Just es perfectamente aplicable a la Europa de la última década del siglo XX y primeras del XXI. Un tiempo de victoria completa de las posiciones neocon surgidas en los años 80 del siglo pasado, a cuyo triunfo final ha ayudado, paradójicamente, la peor crisis económica, auténtica recesión, desde la Segunda Guerra Mundial, mientras los partidos de izquierdas se perdían en una dinámica de terceras vías y soluciones de consensos, que cada vez les tornaban más indistinguibles de los partidos de derechas… si no fuera porque estos viraban hacia la derecha del espectro político.

Para este nuevo tiempo, para estas nuevas realidades ideológicas, la Revolución Francesa dejó de ser el punto de inflexión de la historia contemporánea -que supuestamente empezaba con ella- o el faro que alumbraba la evolución política del continente. Con mayor frecuencia, el levantamiento revolucionario de 1789 era considerado un error, incluso injustificable, ya que los sistemas absolutistas se hallaban en un proceso de democratización que ya empezaba a dar sus primeros frutos (8). Así, frente al desorden y la anarquía de las masas revolucionarias, que no habían sabido esperar pacientes a que se les concediesen sus derechos, se preferían revoluciones limpias y ortodoxas, como la americana de 1776 o la inglesa de 1688, aunque esta última en realidad se limitase a cambiar de dinastías y a otorgar el poder supremo a un parlamento elitista y aristocrático.

La visión de Rohmer sobre la revolución en La Inglesa y el Duque es así un testimonio de este cambio reciente de la percepción sobre la Revolución Francesa… y a pesar de esa condición, supuso una gran sorpresa para los muchos que no nos habíamos enterado aún de que esos cambios se estaban produciendo. Parte de la confusión y la sorpresa que rodeó a la película se debe a que la idea que se suele tener de La Nouvelle Vague (9) , a la cual Rohmer suele adscribirse, es la de cineastas comprometidos de izquierda, mientras que este director, debido a su condición de moralista contemporáneo, tiene mucho más de pensador de derechas, sin que esto suponga una etiqueta denigratoria o condenatoria.

Con estos antecedentes, no es de extrañar que la visión Rohmeriana de la Revolución sea desencantada, desapegada, incluso de rechazo y censura. La primera señal de este cambio de visión, frente a las películas anteriores -a pesar de todo Wajda consideraba que la Revolución se había equivocado y podía enderezarse- , se halla en un rasgo estético único de esta obra, que contrasta fuertemente con el habitual realismo sin alharacas ni subrayados de Rohmer (10), incluso cuando abordaba producciones de “época”, como en el caso de La Marquesa de O (Die Marquise von O, 1976). En La Inglesa y el Duque, sin embargo, sus personajes se mueven sobre un espacio abstracto que reproduce las estampas de Épinal, tan características de ese tiempo, y a la vez, en curioso anacronismo, tan similar a los chromas de las representaciones teatrales televisivas de los sesenta y setenta.

El efecto final, tremendo y demoledor, es arrumbar la Revolución a la categoría de cuento, de narración inofensiva que ya no puede influir en nuestro presente, puesto que no guarda ninguna relación con él. Sus ideales se han tornado viejos y polvorientos, caducos, innecesarios en una Europa que bien ha evolucionado hasta superarlos, bien les ha dado completamente la espalda. En ese espacio simbólico, en ese teatro histórico e historicista, el drama de la Revolución ha quedado reducido a sus crímenes, de los cuales las masas, en su única y significativa aparición, son cómplices complacientes, puesto que la anarquía que conlleva la quiebra de lo existente les permite dar rienda suelta a su salvajismo. Masas que han vuelto a ser el continuum sin rostro del Napoleón de Gance, solo que esta vez sin virtudes positivas, sin asomo alguno de esa condición de receptáculo de las más nobles esencias francesas, y, por supuesto, sin líderes, sin guías, que sepan canalizar sus energías y capacidades, que, de existir, solo servirían para la destrucción ciega y brutal.

En esta concepción de Rohmer -o por ser más exactos, de su lectura del relato de la diarista inglesa que da nombre a la película- el Terror del 93/94 no fue un resultado indeseable de la Revolución, sino consecuencia necesaria de su propia esencia, implícita y explícita al mismo tiempo desde el momento en que se desencadenó ese proceso histórico. Por consiguiente, todos aquellos los que pensaron que podía ser de otra manera -entre ellos, el duque del título cuya relación con la diarista inglesa sirve de contrapunto a la película-, todos los que creyeron que esa Revolución podía ser el umbral de un nuevo tiempo de justicia y prosperidad, el amanecer esplendoroso de una nueva era, no fueron otra cosa que unos ingenuos, tontos útiles que hicieron el juego a las fuerzas devoradoras que inconscientemente habían despertado, pero que acabarían por consumirlos inevitablemente. Ciegos que guiaron a otros ciegos hasta el abismo, creyendo hasta el último instante que el monstruo implacable de la Revolución les respetaría si le seguían el juego, si bailaban a su aire.

La Revolution se glâce, decíamos. La revolución no tuvo lugar, sería la conclusión moderna, y si lo hizo, fue inmediatamente invalidada, desautorizada, borrada y olvidada. Se haría necesario, por tanto, encontrar otros modelos que sirvan de ejemplo, de guía, en este Brave New World en el que nos ha tocado vivir. Referencias que quizás no existen y que de hacerlo, quizás sean tan falsas, tan traicioneras como aquellas otras de las que hemos creído despertar.

Conclusión

Como les había anunciado, este ha sido un recorrido personal, teñido intensamente de mis convicciones -y errores- políticos. En él, a través del cine, he querido trazar las mutaciones que la interpretación de un mismo acontecimiento histórico ha experimentado a lo largo de este siglo XX. Desde el nacionalismo militante, auténtica religión verdadera de Europa, que decía Toynbee o su condición de símbolo, bandera y modelo de cualquier otra revolución posterior, hasta su sabor amargo, a fracaso y a resaca, como conviene a un sueño fallido o el rechazo completo y sin paliativos de lo que no fue sino otra pesadilla más.

¿Futuro? Por algún motivo se me hace difícil pensar en otra reinterpretación fílmica de la Revolución. No tanto porque los aires de la historia parezcan soplar en sentido contrario, ejemplificado por ese buscar en otros acontecimientos los fundamentos ideológicos de la idea de Europa u Occidente, sino porque la misma evolución histórica parece haber invalidado las soluciones a unos problemas que, irónicamente, parecen ser hoy los mismos que hace dos siglos, que en tiempos de esa revolución a la que ya no queremos mirar.

Se hace necesario, por tanto, volver a empezar. Replantearse todo. ¿Pero cómo? Y sobre todo ¿Para ir adónde?

| Tweet |

|

|

|

(1) Piensen en Menéndez Pidal, ese Viollet-le-Duc del Medievo peninsular.

(2) No diré nombres, pero para quien esté en el ajo la alusión es meridiana.

(3) Conservador + revolucionario.

(4) En general y de forma radical, de todo aquello que no respondiese al ideal nazi, asociaciones musicales y filatélicas incluidas, como corresponde a un buen totalitarismo.

(5) Un poco después del acontecimientos narrados en la película, Tolón se rebelaría contra la Convención y sería ocupada por las tropas aliadas.

(6) De los que estuvo a cargo Lotte Reiniger.

(7) La importancia de Solidaridad no se ve empañada por la evolución posterior de su líder Walesa hacia posturas neoliberales y antisindicales.

(8) Ironía.

(9) Con todas las reservas que ese término portamanteau tiene para definir el cine hecho en Francia en los sesenta bajo la inspiración estética de los Cahiers du Cinéma, del que muchos de esos cineastas eran redactores.

(10) En el sentido de que la cámara parece ser un observador casual que es testigo desapasionado de la acción.