Es un acontecimiento el cine que ayuda a pensar. Que plantea cuestiones, que permite que algo ocurra, que deja caer la venda ante los ojos. Es un descubrimiento que pasa dos veces: cuando lo hace el que filma, y cuando da con él quien lo ve. Y un factor clave para que el acontecimiento se produzca es la honestidad de la persona que crea ese artefacto al que llamamos película. Una honestidad que se traduce en filmar sólo cosas importantes, prácticamente una cuestión de fe.

Es un acontecimiento el cine que ayuda a pensar. Que plantea cuestiones, que permite que algo ocurra, que deja caer la venda ante los ojos. Es un descubrimiento que pasa dos veces: cuando lo hace el que filma, y cuando da con él quien lo ve. Y un factor clave para que el acontecimiento se produzca es la honestidad de la persona que crea ese artefacto al que llamamos película. Una honestidad que se traduce en filmar sólo cosas importantes, prácticamente una cuestión de fe.

Como la mayoría de personas que pueden ser consideradas portentos, Bresson pasó su vida repitiendo una y otra vez dos o tres cosas. De tal manera que no cabe duda de que era un hombre de fe y, por tanto, incapaz de no transportar esa honestidad a las cosas que hacía.

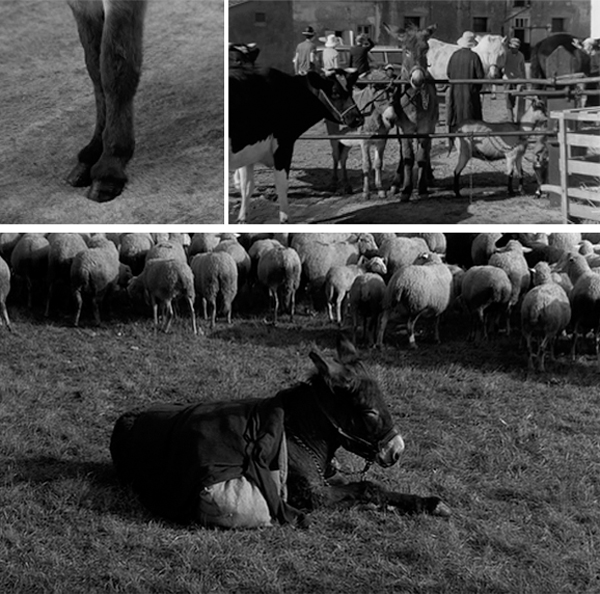

Por estas razones, no es de extrañar que una de las películas más bellas y terribles sobre La Vida, El Mundo y los Seres que lo Habitan haya salido de su blanca cabeza. Se habla mucho del humanismo en el cine de Bresson; lo que me ha sorprendido, en cambio, es descubrir su animalismo. La película es Al azar, Balthazar (Au Hasard Balthazar, 1966). Todo un ejemplo de cómo filmar a un animal con honestidad absoluta. A un animal no humano, se entiende, pues tanto lector como servidora somos animales. Simios, para ser más exactos.

Aclaro lo que quiero decir cuando hablo de “animalismo”. Se habla de la habilidad cinematográfica de Bresson para explorar el alma humana. Au Hasard Balthazar es una película protagonizada por un burro, al que Bresson aplica exactamente el mismo tratamiento que aplicaría a uno de sus protagonistas humanos. Ni más ni menos. No hace diferencias entre dos seres a causa de su especie, ni otorga privilegios a los animales humanos por el mero hecho de poseer un cerebro altamente desarrollado y un pulgar y un índice que hacen pinza. Este no conceder privilegios en función de la pertenencia a una especie es lo que le convierte en animalista, en lugar de humanista (o especista). El mayor desarrollo intelectual de un humano no le hace más importante, no santifica su vida. No le convierte en más consciente del sufrimiento que padece, ni del placer que experimenta que casi cualquier otro animal, especialmente si se trata de un mamífero.

Una consideración igualitaria que parece recoger el guante de Melville cuando hablaba así en su celebérrimo Moby Dick:

«Sin duda, el primer hombre que mató un buey fue considerado un asesino; quizá lo colgaron; y si lo hubieran juzgado los bueyes, por cierto que lo habrían colgado; y se lo habría merecido, desde luego, como todos los asesinos. Vayan ustedes un sábado a la noche al mercado de carnes y observen la multitud de bípedos vivos que contemplan las largas hileras de cuadrúpedos muertos. Este espectáculo ¿no es como para hacer caer un diente de la mandíbula de un caníbal? ¿Caníbales? ¿Quién no es un caníbal? Te aseguro, lector, que para un fiji que ha puesto un flaco misionero en salmuera dentro de su bodega a fin de tener reservas durante la época de carestía, el Juicio Final será más tolerable que para ti, civilizado y culto glotón que clavas las patas de un ganso al suelo y te regodeas con su hígado hinchado en pâte de foie gras que te comes».

«Sin duda, el primer hombre que mató un buey fue considerado un asesino; quizá lo colgaron; y si lo hubieran juzgado los bueyes, por cierto que lo habrían colgado; y se lo habría merecido, desde luego, como todos los asesinos. Vayan ustedes un sábado a la noche al mercado de carnes y observen la multitud de bípedos vivos que contemplan las largas hileras de cuadrúpedos muertos. Este espectáculo ¿no es como para hacer caer un diente de la mandíbula de un caníbal? ¿Caníbales? ¿Quién no es un caníbal? Te aseguro, lector, que para un fiji que ha puesto un flaco misionero en salmuera dentro de su bodega a fin de tener reservas durante la época de carestía, el Juicio Final será más tolerable que para ti, civilizado y culto glotón que clavas las patas de un ganso al suelo y te regodeas con su hígado hinchado en pâte de foie gras que te comes».

Un ejemplo diáfano que revela la diferencia de raseros que se aplican a la hora de juzgar unos comportamientos u otros es una de las fuentes de las que se alimenta la potencia de Au Hasard Balthazar para dejarnos aturdidos, la luz escalofriante que cae sobre los seres que la representan. Las justificaciones intelectuales son, acaso, un truco más para camuflar la más profunda amoralidad, la ausencia total de principios.

El método, los modelos

Pero aún iremos más lejos en este planteamiento. La mecanicidad, las acciones que se realizan de forma automática y poco consciente constituyen la sustancia de los movimientos de los actores en todas sus películas: la realidad a través de la maquinalidad. Una maquinalidad que remite al automatismo de las acciones que se hacen instintivamente. Es así como en Au Hasard Balthazar se difuminan aún más los límites hombre-animal: no sólo el animal recibe la misma consideración que el hombre, sino que el comportamiento instintivo del humano, aún mediado por la cultura, es el que más cuenta en ella. Y éste es un atributo animal.

Bresson explica, hablando sobre Au Hasard Balthazar, que buscó expresamente a un burro que no fuese un actor profesional, esto es, que no fuese un burro adiestrado, para interpretar a Balthazar. En cierto modo, podríamos decir que el burro es la horma del zapato del francés pues, al contrario que el actor humano, el burro no tendrá nunca intención de interpretar, de actuar, a menos que sea amaestrado por uno de esos seres de cerebro altamente desarrollado y pulgar e índice que hacen pinza. Un ejemplo del “modelo” del que tanto habla en sus Notas sobre el cinematógrafo, y quizás el más bressoniano de sus personajes, dócil a merced de la crueldad universal, arbitrario en sus decisiones, orgánico en sus actos.

Sin embargo, es engañoso caer en la trampa de la supuesta neutralidad de la mirada del animal, que quizá se asume por el hecho de que no puede hablar. Aunque no se emplee al animal con los fines circenses con los que se le suele utilizar en cierto tipo de cine (ese que, al darnos todo hecho, no nos deja salir de una metafórica barraca de feria), el burro de Bresson representa unas cualidades muy precisas en la obra. Balthazar, nombre bíblico de implicaciones espirituales, enfrenta su humildad, la tristeza de los siglos de sus ojos, a las pasiones humanas que provocan vicio y sufrimiento. Su simple presencia lo evidencia todo.

Bresson, hablando sobre Au Hasard Balthazar, equipara los estadios de la vida del hombre a la del burro. Habla de la infancia, lugar de las caricias tiernas. De la edad adulta, la edad del trabajo. Más adelante, el descubrimiento del talento. Y, precediendo a la muerte, el misticismo. No es necesario que dote al animal de un talento especial o que lo antropomorfice, pues ya le viene dada la convicción de que, en esencia, todas las criaturas están hechas de la misma pasta. Como los conejos que caza el furtivo de Mouchette (Robert Bresson, 1967), que son, en esencia, lo mismo que la chica. Y como otras dos criaturas, Balthazar y Marie (el personaje de Anne Wiazemsky en Au Hasard Balthazar), que aún estando hechas de esta misma pasta siguen caminos a veces paralelos y, sin embargo, bien distintos.

No se trata de escamotear la explotación y humillación del animal a los ojos de la cámara, sino de hacer igual al humano y al animal ante ella en su tormento. Es entonces la crueldad y la aspereza de la vida rural, que más de una vez Bresson explora con dureza y sin un ápice de idealización — Diario de un cura rural (Journal d'un curé de campagne, Robert Bresson, 1951), Mouchette (Robert Bresson, 1967) —, la que propicia el encuentro con el animal. A pesar de la asunción de que la naturaleza es desalmada y violenta, en realidad la violencia de la civilización y la agricultura de las comunidades rurales es, por perversa, mil veces mayor.

Tomándose a los animales en serio

Tomándose a los animales en serio

No con gravedad, en serio. Se agradece que Bresson se tome en serio al animal no humano, y que se tome en serio al animal humano en tanto espectador, dejando espacio para que sienta y piense con holgura (y sin compasión). Por fortuna no ha sido el único. Lo ha hecho también, por ejemplo, Werner Herzog en Grizzly Man (2005). Aplicando su mordiente mirada sobre la mística del animal antropomorfizado, insistiendo en lo implacable de la naturaleza, y haciendo caer como un castillo de naipes las construcciones intelectuales de los hombres, que colocan a los animales atributos fruto de la imaginación.

Lo hace, también, Harutyun Khachatryan en Border (2009), donde la mirada del buey sobre los conflictos fronterizos descubre el absurdo de una lucha basada en una línea sobre un mapa. Un mapa, una de esas abstracciones humanas cuya utilidad inicial se ha convertido en una fuente de problemas en un proceso similar al que han seguido las religiones. No es la neutralidad lo importante en la mirada del buey, pues esta neutralidad no existe: el buey toma partido, pero por lazos muchos más primitivos y verdaderos.

Más construcciones humanas llevadas al absurdo: los humanos y sus mascotas. Puede que escandalice ver el amor loco de los dueños de las mascotas de Animal Love (Tierische Liebe, Ulrich Seidl, 1995), porque no se concibe que se pueda querer más a un animal que a una persona. Pero es fácil pensar que la fuente de escándalo de la película es que un perro reciba un trato de lujo cuando hay personas que mueren de hambre. ¿No será esta extrañeza producto, más bien, de ver la incongruencia de que, mientras ese animal no humano vive a todo tren, hay otros miles (como vacas y gallinas) viviendo en algo parecido a campos de concentración?

También lo han hecho los que han optado por introducir al humano en el los ciclos vitales de la naturaleza. De una manera mágica, como puede ser el caso de Tropical Malady (Sud Pralad, Apichatpong Weerasethakul, 2004), donde hombre y animal se funden en uno, o de Crin Blanc (Albert Lamorisse, 1953), en la que se sustituye el dominio humano sobre “la bestia” por la amistad incondicional e igualitaria, una amistad que sólo puede tener lugar bajo las reglas del juego de lo salvaje y lo animal.

Todos ellos (entre otros), como Bresson, animales que entendieron cómo filmar a otros animales.

|