Querido Ollie,

hace tiempo que dejé de ser joven. Me aterra la perspectiva de lo desconocido y la certeza del final que me aguarda. En el pasado fui ruin, por ello desconfío de la persona en que me he convertido: el veneno del recelo, el juicio airado, la duda irreductible, las decisiones apresuradas, los errores encubiertos, y todas las ocasiones para redimirme que dejé pasar a sabiendas. En este océano de escombros, solo una cosa permanece intacta a pesar de mis vilezas, aquello que la erosión no ha conseguido devastar: tú.

Oliver, fuiste bruto honesto, buen salvaje, bebedor altivo, mujeriego en gracia; un pecador a plena luz del sol. Sobre tus hombros cargaste estoico cada una de las calumnias que te arrojaron. Ofreciste tu pecho a las embestidas de los duros arpones de la prensa. Con esmero y tesón, ensuciaste tu imagen a la menor oportunidad, y al final me pregunté si tú mismo no habías acabado por creer que en verdad eras Debussy furioso, Rossetti alucinado, y hasta el mismísimo Grandier destronado, cuyas carnes consumió la hoguera.

Para la gran mayoría, no eras más que un fiero borracho, un simpático tenorio; sin embargo, a lo largo de los años, pacientemente, yo me dediqué a atrapar en secreto los breves destellos que lanzabas, como por descuido, para horadar ese halo de oscuridad que te confinaba y del que tanto te ufanabas: durante un rodaje en Italia, resguardaste de la lluvia a un perro sarnoso en tu caravana y terminaste por adoptarlo; al ser preguntado en una entrevista sobre aquello que te preocupaba, respondiste: “Pronto, los pájaros y las mariposas no tendrán donde vivir. Eso, a su vez, significará que las crisálidas morirán, así que… No habrá más mariposas”. Éramos pocos los que sabíamos que tu imagen de camorrista mal encarado era conciliable con aquella respuesta.

Sobrino de Carol Reed, nunca fuiste lo suficientemente arribista como para sacar partido de tu parentesco. Tu carácter te empujó a despreciar los consejos de tu tío, a desdeñar el academicismo y labrarte un camino a base de puñetazos, ya fuera en el sentido figurado o en el literal. Sabido es que nunca tuviste gran aprecio por tus compañeros de profesión, más allá del interés que por sí solas despertaban en ti las faldas. Como tú mismo admitiste: “No vivo en el mundo de la sobriedad”. Bebiste, gritaste, braceaste, forcejeaste e hiciste amigos atornillado a la barra de un pub. Fue allí donde aprendiste a actuar: escuchando, observando, conversando, intimando…

Por fortuna, nunca suscitaste gran interés en la tierra de los hipócritas; tampoco tú mostraste inclinación alguna por Hollywood. Fue aquella mediocridad escocesa, impostada de agente secreto al servicio de una reina que baña sus venas en alcohol, la que saboreó las mieles del éxito enlatado en tu lugar; solo Dios sabe cuánto lo agradezco. “Actuar es como ser una prostituta emocional”, dijiste en una ocasión. No creo que hubiera soportado verte convertido en una fulana más de los grandes estudios, arrastrando un impostado acento británico por los mismos caminos, trillados hasta la extenuación, que ya transitaron O´Toole, Niven o Sanders.

Para tu desgracia, tuviste una trayectoria dilatada. Vimos tu nombre en letras grandes por primera vez en aquella vieja película de hombres lobo. Te convertiste desde aquel momento en uno de los fetiches de la Hammer; pasado del que, avergonzado, renegaste con frecuencia. Licántropo feroz en La maldición del hombre lobo, contrabandista junto a Peter Cushing en Capitán Clegg, aristócrata impertinente agarrado a una botella en El alucinante mundo de los Ashby, líder de una panda de delincuentes en la memorable Estos son los condenados, beatnick desencantando en la controvertida La fiesta terminó; y más tarde, violento rufián en ¿Por qué lloras, Susan?; cazador huraño y áspero en La trampa…

Oliver, solías proclamar que Michael Winner te había dado el pan y Ken Russell el arte; pero lo cierto es que Los demonios marcó el apogeo y también el descenso sin retorno de tu carrera. Te viste obligado recorrer Europa y parte del globo para ganarte ese pan en producciones de lo más variopintas. Te recuerdo con cariño en tu papel de mayordomo satánico en Sangre Azul, en la que lucías un acento que ni siquiera el gran Gregory Peck se atrevería a imitar y una pátina de polvos de talco sobre el rostro de lo más inquietante. También de grato recuerdo para mí fue Pesadilla Diabólica, aquella oscura y fascinante película sobre una casa encantada que rejuvenecía a costa de sus inquilinos.

Durante un tiempo soñaste con retirarte joven. El martilleo de los excesos y Josephine, tu segunda mujer, aún una dulce adolescente cuando la conociste, te condujeron a un inesperado remanso. Compraste una pequeña mansión en el campo y la llenaste de caballos y de jardines. Con el tiempo, aquel oasis se convirtió en tu mayor trampa. No pudiendo afrontar su costosa manutención, te echaste de nuevo a los caminos polvorientos de Europa y acudiste al reclamo de cualquier papel que te permitiera mantener en pie la promesa de tu retiro dorado. Para entonces, ya no eras más que una sombra de ti mismo, actor decadente de bajo coste y nómada borracho de los platós; aún lucho con toda mi alma por desterrar de mi memoria aquellos días.

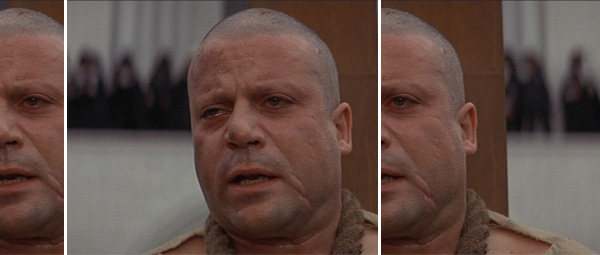

Oliver, hubo un tiempo en que fuiste bello y audaz. Fue entonces cuando te conocí. Ese encanto animal que insinuaste bajo la piel de Debussy dio paso a otro más maduro y consolidado, sometido ya el vigor de tu cuerpo por el brío de tu mandíbula y de tus ojos, tan reposados como profundos. Para el mundo naciste el día que, alumbrado por las llamas, luchaste desnudo sobre una alfombra con el hermoso Alan Bates. Aquella estampa lubricó las fantasías de miles de mujeres a ambos lados del océano. Ya por entonces eras, en tus propias palabras, la mayor figura de la industria cinematográfica del país. Lo que sucedió después no dejará de recordarse y de perseguirte: Ken Russell te ofreció otro papel, y apareciste ante el mundo con una criatura nueva entre los brazos: inédita, desconocida, imposible de asimilar a pesar de los años. Oliver, para mí nunca serás otro que el Padre Grandier. La edad no consigue alejar el rubor de mis mejillas cada vez que evoco tu imagen. Recuerdo, sobre todo, la portentosa cornamenta de tu bigote retorcido al cielo. Rescato, ante todo, el macizo de tus hombros insinuado bajo la blanca túnica. Me excita, por encima de todo, tu cabeza afeitada camino de la hoguera. A tu alrededor baila el caos: monjas ninfómanas huidas del infierno, inquisidores adictos al cuero y doctos padres escupiendo anatemas. En medio de la vorágine, tú; en el ojo del huracán, tú; flotando sobre un miasma de esperma y rosarios, tú: blandiendo tu lujuria y tu mirada por encima nuestras cabezas. Oliver, querido Ollie, después de Grandier no hay un mañana. Por desgracia, te llevó demasiado averiguarlo.

Toda tu vida no fuiste otra cosa que un hombre desprendido y fiel a sus instintos, y como tal moriste: acodado sobre la barra de un pub. Tu alma pervive en Malta, tu cuerpo duerme en Irlanda.

Ollie, un sueño apacigua mis noches: los años me ha despojado de la carne y no me han dejado más que el aliento. Camino a la deriva, entre algodones, hasta perderme en un camino orillado de árboles. Avanzo si ver ni oír. Al final hay una casa de campo de formas acogedoras, pintada de suaves colores. Intuyo que allí he de encontrarte, porque el aire viene impregnado de una calidez que por momentos me abrasa. Me aproximo y todo se hace nítido. Hay caballos, un perro y una mariposa con las alas desplegadas sobre una valla pintada de blanco. Al fondo estás tú, desnudo y joven. Querido Oliver, amado Grandier, me rodeas con tus brazos, reposo sobre tu pecho; mi cuerpo se hace liviano y ya no me preocupa la muerte. Me tumbas sobre la hierba y me hablas como la lluvia. Siento que todas mis vilezas me son perdonadas y me abandonan. Lentamente, cierro los ojos, y tu voz no se apaga nunca.

| Twittear |

|

|

|