El dos de diciembre se cumplió el segundo centenario de la muerte del marqués de Sade. Tal vez nos queden muy lejos los arrobos místicos que su obra despertaba en los surrealistas o en los estructuralistas, pero Sade aún da que pensar. A pesar de todo, su presencia todavía se percibe en los textos de algunos autores contemporáneos como Pierre Guyotat o Dennis Cooper. Incluso el museo de Orsay le ha dedicado una gran exposición: Sade. Atacar el sol.

“No es contrario a la razón preferir

la destrucción del mundo entero

a tener un rasguño en el dedo”

David Hume, Tratado de la naturaleza humana

1. Donatien Alphonse François deSade murió un dos de diciembre. Un solo dígito lo aleja, pues, de la fecha que la Iglesia Católica reserva desde el siglo XI al recuerdo de los fieles difuntos. Se trata de conmemorar a Sade. Con-memorar: es decir, ligar al ritual gregario de la efeméride la historia íntima de mi primer encuentro con el marqués. Un propósito que enseguida se revela irrealizable. De entrada porque la figura anfibia y monstruosa de Sade rehuye cualquier celebración oficial, para-oficial o anti-oficial. Sade puso todo su empeño en destruir el vínculo social a través de la escritura, de ahí que sea impensable que una comunidad cualquiera pueda verse reflejada en su imagen. Las comunidades humanas no pueden levantar monumentos a semejantes seres. De hecho, si quieren evitar una corrosión fatal, no tienen más remedio que eliminarlos o expulsarlos para siempre de su seno. Y esto incluye también a aquellas comunidades en las que podríamos reconocer al partido de la subversión y que tienen como principal objetivo desbaratar el orden de cosas existente. Parafraseando al Nietzsche del Anticristo cabría afirmar: “En el fondo no ha habido más que un sadiano, y ese murió en Charenton”.

E irrealizable, en segundo lugar, porque los orígenes de mi propia relación con la obra de Sade se encuentran oscurecidos por una enigmática amnesia. Llevo dándole vueltas al asunto desde que proyecté la redacción de este artículo, pero hay como un muro de desmemoria que me mantiene separado de esa escena primordial. Intuyo que el primer encuentro fue muy temprano, tal vez a los quince o los dieciséis años. ¿Pero cómo llegué a Sade?, me pregunto. ¿Por qué sendas torcidas? ¿Qué otros autores, literatos o cineastas, me encaminaron hacia la perdición? ¿Cuál fue el primer texto sadiano que desfloré o que me desfloró? Tengo un recuerdo igual de nebuloso y lejano de la primera vez que me enfrenté a la versión fílmica de Los 120 días de Sodoma, y se me ocurre que –como a tantos otros- tal vez descubriese a Sade a través del cine, antes que de la literatura. Si Pasolini fue el responsable, todo habría comenzado como una burla cruel, como un chiste de lo más sádico.

La edición más antigua con la que cuento en mi pequeña biblioteca sadiana es precisamente de esa obra y es bastante más vieja que yo. En el frontispicio puede leerse: D. A. F. de Sade, Los 120 días de Sodoma, Traducción directa del francés de Rafael Soria, Baal Editores, México, 1960. La portada, a estas alturas de un blanco que amarillea, es cualquier cosa menos una invitación a la lectura, pero el libro aún se mantiene en buena forma y se entrega con flexible mansedumbre a las violencias del lector. Es muy probable que mi encuentro primerizo con el marqués se produjera a través de este volumen. Lo complicado es restituir las impresiones y las emociones originarias que aquella primera lectura debió de despertar en mí: a pesar de los avances de la cirugía, nadie hay que haya perdido la virginidad por segunda vez. Una racionalización retroactiva a duras penas me permite volver a ponerme en el lugar del adolescente que fui, pero me parece que entonces debió de fascinarme en Sade ese furor nihilista sin límites, mi confirmación en un ateísmo integral, esa expresión de un deseo liberado de las bridas de cualquier moral en la que era fácil reconocer el más salvaje antídoto contra la literatura escolar. El pleno goce del texto, en suma.

La historia de la literatura es un frágil entramado de azares, errores y olvidos, y también lo es esa elaboración mitológica a la que llamamos biografía. He aquí un ejemplo de lo que podríamos llamar error feliz. Releo por enésima vez La filosofía en el tocador, el quinto diálogo, donde se inserta el famoso panfleto Franceses, un esfuerzo más…: “[…] qu’il devienne absolument impossible à l’oeil exterminateur du philosophe de apercevoir aucune dissemblance [...]”. Hay algo que llama mi atención. Me choca esa expresión: l’oeil exterminateur du philosophe, así que vuelvo a recorrer el texto con la mirada y reparo en que he leído mal. Sade dice: “l’oeil examinateur”, pero pienso que es Sade el que se ha equivocado y no yo, o que tal vez se trate de un error de imprenta. Pues es justamente eso: el ojo exterminador del marqués.

2. La literatura es el crimen perfecto, definitivo. Así lo sentencia Juliette cuando le recomienda a su amiga Clairwill: si quieres cometer un crimen que perdure más allá de tu propia vida, prueba con el crimen intelectual y escribe. La escritura permite que la corrupción prolifere indefinidamente. Cada nuevo lector es una víctima en acto y al menos un miembro en potencia de la Sociedad de Amigos del Crimen. Como en ciertas noveluchas de misterio, la letra de los libros del marqués está impresa con tinta emponzoñada, y es adictiva. Estamos irremediablemente perdidos, pues. De no ser por las constricciones de la gramática, la escritura sería además el lugar de la libertad absoluta. En este sentido, la obra de Sade es una diatriba interminable, un acto de venganza demoníaca. Hay que imaginarse a Sade encarcelado. El libertino, expulsado del mundo, construye un mundo a la medida de sus pasiones y sus deseos, y ese mundo es una afrenta inconcebible contra quienes han intentado aniquilar la furia del monstruo. Al lado de Juliette o de Los 120 días de Sodoma, fustigar a una mendiga, envenenar con cantárida a un puñado de prostitutas o dejarse encular por un criado son pecadillos intrascendentes. Sade jamás dejará de carcajearse entre los miembros martirizados de sus criaturas y Justine será eternamente abolida por el rayo.

Entonces, ¿hasta qué punto hay que tomarse en serio a Sade? Bataille fue tajante al respecto: “nada sería más inútil –nos advierte- que tomar a Sade al pie de la letra”. Por su parte, el marqués había dictaminado en su Idea sobre las novelas que el hombre está sometido a dos debilidades que lo caracterizan y le hacen ser lo que es: la plegaria y el amor, y que esas dos debilidades constituyen el fundamento de cualquier novela y garantizan su universalidad. Si se escriben novelas es para pintar a los seres a los que el hombre implora y para celebrar a aquellos a quienes ama. ¿Qué es entonces lo que escribe Sade? ¿Qué género podría permitirse acoger a las hermanas Justine y Juliette? Algunas páginas más allá, en el mismo ensayo, Sade se pregunta por la función del arte novelística (¿para qué sirven las novelas?), y se responde: para qué habrían de servir sino para pintaros tal como sois, “hombres hipócritas y perversos”. De ahí que el conocimiento más esencial que se le pueda exigir al escritor sea el conocimiento del corazón del hombre, y este no se adquiere si no es a fuerza de viajes y desgracias. “Es preciso –sentencia Sade- haber visto hombres de todas las naciones para conocerlos bien, y uno tiene que haber sido su víctima para saber apreciarlos”. El lector avisado sabrá captar sin duda la tensión que media entre esta proposición y la tesis inicial, eso que podríamos llamar la ironía sadiana. Por cierto que Sade concluye su Idea negando ser el autor de Justine.

3. ¿Sade, un humorista? Sí, sin duda. Yo incluso diría que en ocasiones Sade es un humorista desopilante. El Humor y el Horror: ahora sabemos lo próximos que están estos dos términos en sus extremos. En cierto modo es como si esas haches iniciales y esas erres finales funcionaran a la manera de eslabones en una cadena de conexiones misteriosas. En su antología, Breton incluye a Sade entre Swift y Lichtenberg, y a un solo paso de Charles Fourier, entre los grandes maestros del humor negro, y ofrece como prueba algún fragmento de su correspondencia y la deliciosa aparición del caníbal moscovita Minski en Juliette o las prosperidades del vicio. Pero las muestras son incontables en la obra del marqués. Escuchen, si no, algunas de las blasfemias que berrea el conde de Bressac en un pasaje de la segunda Justine: “¡Que un judío leproso, nacido de una ramera y de un soldado, en el rincón más mezquino del universo, se atreva a hacerse pasar como la voz de aquel que, según dicen, ha creado el mundo! Para tales pretensiones, convendrás en ello, Teresa, eran necesarios por lo menos algunos títulos. ¿Cuáles son los de ese ridículo embajador? ¿Qué hará para demostrar su misión? ¿Cambiará la faz de la tierra; los azotes que la afligen desaparecerán, el sol alumbrará noche y día? ¿Dejarán de mancillarla los vicios? ¿Veremos por fin reinar la felicidad? Nada de esto. Es mediante trucos, brincos y retruécanos como el enviado de Dios se anuncia al Universo. […] El seno de su fabuloso padre se abre para recibirlo, y ese Creador, sencillo en otro tiempo, se hace triple para complacer a ese hijo digno de su grandeza. Pero ¿se contentará con esto ese santo Dios? No, sin duda, su poder celestial se dedicará a más grandes favores. A la voluntad de un sacerdote, es decir de un pícaro cubierto de mentiras y de crímenes, ese gran Dios creador de todo lo que vemos, se rebajará hasta descender, diez o doce millones de veces cada mañana, a un trozo de oblea que, debiendo ser digerido por los fieles, se transmutará pronto, en el fondo de sus entrañas, en los más viles excrementos, y eso para satisfacción del tierno hijo, inventor odioso de esa monstruosa impiedad en una cena de taberna”.

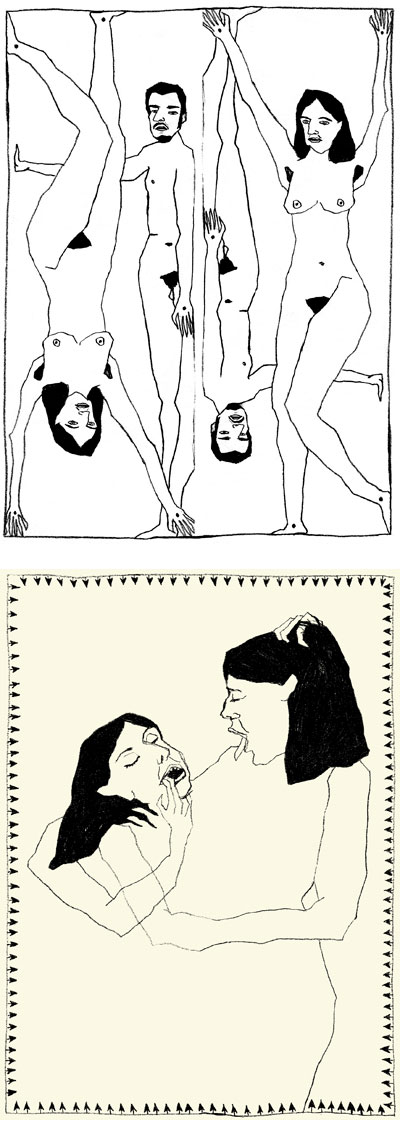

4. Son de hecho esas tensiones paradójicas, esas estremecedoras contradicciones las que pueden resultarnos más atractivas en Sade. En ninguna otra obra, por ejemplo, se tiene una sensación tan intensa de lo que significa pensar con el cuerpo: los fluidos, los orgasmos, las blasfemias en el momento del éxtasis funcionan como otros tantos eslabones en la cadena argumental de los razonamientos del libertino. Por eso la señora de Saint-Ange le puede recomendar a Dolmancé: “Dolmancé, sed prudente: al disminuir el derrame de esa semilla la actividad de vuestros espíritus animales aminoraría el calor de vuestras disertaciones”. (Cf. La filosofía en el tocador). Pero al mismo tiempo la carne sadiana tiene algo de evanescente. En cierto modo, los orgiastas –sean estos los filósofos criminales o sus víctimas- son fantasmas implicados en figuras inconcebibles. La arquitectura de las composiciones desafía a las leyes de la estática, las pollas se yerguen en erecciones invencibles y los coños están perennemente húmedos y dispuestos. Incluso las heridas de las víctimas sanan de forma milagrosa y con una celeridad más propia de personajes de dibujos animados (Cf. Justine), de forma que su suplicio pueda comenzar de nuevo y repetirse en un bucle interminable. Sade nos ofrece así una suerte de pornología, una violenta hibridación entre el deseo, la fantasía y la lógica que deja al desnudo las fuentes pulsionales de la razón.

Los textos de Sade son textos plenos. En esos párrafos que se prolongan durante páginas y páginas alienta una suerte de horror vacui que produce una sensación de agobio casi insufrible en el lector. La atmósfera de sus libros es una atmósfera irrespirable y saturada en la que no hay hueco ni agujero que no llene la carne tumefacta. Que yo sepa, no hay ningún otro caso semejante en la literatura universal, si exceptuamos tal vez al Guyotat de Éden, Éden, Éden. Tampoco hay crimen que la razón no sancione, porque la razón es la voz de la Naturaleza, y es conforme a la Naturaleza todo aquello que se puede. En un mundo sin Dios, todo está permitido. Vivir es querer vivirlo todo, llegar hasta los límites de lo concebible. Como le dice Oxtiern a su amigo Derbac: “he visto mucho, y sentido mucho también; ¡si tú supieras hasta dónde se puede llegar a fuerza de experimentarlo todo!” (Cf. Oxtiern o las desdichas del libertinaje). En un lucidísimo ensayo, Leopoldo María Panero identificaba la obra del marqués con una escritura imposible o de lo imposible, y aclaraba: “Lo imposible es no lo prohibido por una determinada ley, sino lo que prohíbe toda ley, lo que escapa a toda razón social”. Y esto es cierto, pero a condición de que admitamos que lo que resulta imposible desde la perspectiva del hombre como animal social no lo es desde la perspectiva de la naturaleza misma. Todo lo posible es natural, y para el libertino lo posible se convierte en un imperativo categórico: todo lo que pueda hacerse debe ser realizado. Si el libertino es el Sujeto Soberano es porque no hay nada que pueda hacerle mal; en último término, podría convertir en trono su cadalso. Esta es la ley del deseo: humano soy y no hay monstruosidad que me sea ajena.

5. En la primera parte del conocido panfleto Franceses, un esfuerzo más si queréis ser republicanos nos topamos con una de esas aparentes contradicciones sadianas. Aquí como en tantos otros lugares, Sade apuesta por un ateísmo integral y, frente a una opinión muy extendida en la época, defiende que el pueblo francés ya es lo bastante maduro como para asumirlo plenamente y sin temor ninguno. De hecho –afirma Sade-, la nueva república fracasaría si no se combatiese de forma decidida contra los restos del espíritu religioso. Desde siempre existe una alianza natural entre la mitra eclesiástica y la corona del despotismo monárquico: que perviva uno de los dos elementos significa favorecer el retorno del otro en un futuro más o menos cercano. Una vez destronado el usurpador real, es necesario acabar con el Dios cristiano, con todos sus posibles subrogados y hasta con el último de sus servidores en la tierra. Lo curioso es que al principio de este mismo texto Sade hace una chocante afirmación. No puede darse pueblo alguno sin religión –sentencia-, pero aquella que resulta preferible para el nuevo régimen debería encontrar su inspiración no en el crucificado, sino en el culto pagano de la Roma Imperial. Para referirse a esta propuesta sadiana y sirviéndose de una fórmula a mitad de camino entre Marx y Nietzsche, Simone de Beauvoir habla de una “ideología de la fuerza”, aunque el propio Sade utiliza una expresión más apropiada en su ya citada Idea sobre las novelas: lo que el pueblo francés necesita ahora es una especie de “superstición razonable”, o si se quiere “una nueva mitología”, unos nuevos mitos fundadores que sirvan de cimiento al orden posrevolucionario. El problema mayor radicaría entonces en cómo armonizar estos nuevos relatos con la defensa de un ateísmo radical. ¿Unos mitos cuya naturaleza ficticia resulta transparente para la comunidad pueden funcionar verdaderamente como mitos? “No empleemos la fuerza más que con los ídolos –recomienda el autor del panfleto-; basta con el ridículo para aquellos que les sirven”. Pero la cuestión es: ¿se puede seguir creyendo en los dioses de la ciudad después de haber reído?

“Todo lo que es contrario al orden natural es vicioso” puede leerse en la segunda parte de la Suma teológica de Tomás de Aquino. Sin duda, Sade habría estado de acuerdo. Los aristotélicos –y Tomás lo era- habían identificado el bien con el pleno despliegue de las potencialidades de la sustancia, un desarrollo que siempre está determinado por la naturaleza del ente en cuestión. La razón –se nos había dicho desde los orígenes- es la diferencia específica del hombre, su naturaleza más propia y su sentido, aquello que nos hace humanos y que debe ser cultivado si queremos alcanzar el bien supremo. Toda una antropología y toda una moral reposan sobre este presupuesto, por no decir prejuicio, y basta con ponerlo en cuestión para que el edificio completo zozobre. “Jode, en una palabra, jode –aconseja una vez más la señora de Saint-Ange a su pupila-; para esto has venido al mundo; no pongas límite alguno a tus placeres, a no ser el de tus fuerzas o el de tus deseos; ninguna excepción de lugares, de tiempos ni de personas; a toda hora y en todos los lugares, todos los hombres deben servir a tus voluptuosidades; la continencia es una virtud imposible por la que la que la naturaleza, violada en sus derechos, nos castiga al punto con mil desgracias”. Para esto has venido al mundo, la cosa está bien clara. Para esto, y no para entregarte a la vida contemplativa. La Naturaleza es un ama severa, una dominatrix inmisericorde. Contravenir sus mandatos sería incurrir en el vicio, como señalaba el Aquinate. Solo que la Naturaleza –replica Sade- quiere el delirio orgásmico, en lugar de la razón; la crueldad, en lugar de la blanda benevolencia; la destrucción perpetua, en lugar de la proliferación de las bellas formas.

Se dice que Franceses, un esfuerzo más… volvió a imprimirse como panfleto independiente durante las jornadas revolucionarias de 1848 y que el texto pasaba de mano en mano entre los rebeldes parapetados tras las barricadas parisinas. Al parecer, los saint-simonianos tuvieron alguna culpa en la reedición del texto. ¿Quieres perpetrar un crimen cuyo efecto perpetuo actúe aun cuando dejes de actuar? Entonces, escribe. No es difícil imaginar el estupor de los sublevados al leer la apología del asesinato –“uno de los mayores resortes de la política”- con la que se cierra el llamamiento, ni las carcajadas del fantasma del marqués flotando sobre los cadáveres de los fusilados. Porque ¿cómo no ver aquí otra parodia más, otra broma perversa, un desarrollo desquiciado de los principios revolucionarios del 89? Sade fuerza esos principios, los violenta de tal forma que revientan por dentro o acaban transformados en sus contrarios. La libertad llevada hasta el extremo da como resultado la afirmación radical de la tiranía lujuriosa del libertino. La igualdad se identifica con la indiferencia de todos los individuos en la Naturaleza. Que todos sean iguales significa que todos valen lo mismo. Es decir, nada. Ya lo sabemos: la humanidad entera podría perecer sin que la Naturaleza se resintiese. Por lo que respecta a la fraternidad, en cuanto valor universal no es más que una fantasía para idiotas. Podría pensarse, a lo sumo, en una Unión de los Egoístas a la manera de Stirner, pero no es precisamente el amor fraterno lo que hace las veces de vínculo social entre estos últimos.

6. El treinta de enero de 1806 Sade redacta sus últimas voluntades. En la quinta cláusula del testamento prohíbe la disección de su cadáver y exige que se siembre con bellotas el terreno en que se le dé sepultura. “De este modo –concluye-, las huellas de mi tumba desparecerán de la faz de la tierra, como espero que mi recuerdo se borre igualmente de la memoria de los hombres”. Pero los azares y astucias de la historia frustrarán los deseos postreros del marqués. No lo entierran en los bosques de las tierras que poseía en la comuna de Maucé, como había pedido, sino en el cementerio del manicomio de Charenton-Saint-Maurice, donde estaba confinado desde el año 1803. Más o menos medio siglo después, el doctor L. J. Ramon, apenas un estudiante de medicina cuando Sade llega al internado, rememora los últimos días del marqués y los avatares por los que pasaron sus restos mortales. “Algunos meses más tarde –recuerda-, no podría precisar la fecha, se efectuaron cambios de sepulturas en el cementerio y también se incluían los restos del marqués que fueron entonces exhumados. No dejé de asistir y pude salvar el cráneo del marqués, cuya autenticidad era totalmente segura. […] Justo cuando me disponía a preparar correctamente el cráneo en casa, recibía la visita de un amigo, el famoso frenólogo Spurzheim, alumno de Gall”. El doctor Spurzheim ruega encarecidamente a su colega que le preste la calavera de Sade con el fin de analizarla conforme al método frenológico. Spurzheim viaja poco después por Inglaterra y Alemania y el cráneo desparece. Antes, sin embargo, había tenido tiempo de llevar a cabo su estudio y de escribir un informe. Los resultados fueron los siguientes: bóveda craneana bien desarrollada (teosofía, benevolencia); ninguna fosa extraña en la región temporal (asiento de la crueldad); ninguna fosa extraña detrás y encima de los oídos (asiento del carácter pendenciero); cerebelo de dimensiones regulares, ninguna diferencia inusualmente mayor de una apófisis a otra (asiento de la sensualidad hipertrófica). De donde Ramon concluye: “Su cráneo se asemeja desde cualquier punto de vista al de un padre de la Iglesia". Ahora sabemos que Spurzheim no sólo viajó por Inglaterra y Alemania, sino también por los Estados Unidos, donde es muy probable que se perdiese el cráneo del marqués.

En septiembre de 1945 la revista Weird Tales publica un relato de Robert Bloch titulado justamente The Skull of the Marquis de Sade. Freddie Francis lo traduciría veinte años más tarde al lenguaje cinematográfico. El cuento se abre con una breve escena de clara inspiración sadiana: Christopher Maitland, “a collector of the unusual”, acaricia las cubiertas de un raro volumen mientras se pregunta si la piel de la encuadernación pertenece a un hombre, a una mujer o a un niño. El librero que se lo vendió le había asegurado que era auténtica piel de hembra humana. Poco después, el mayordomo anuncia la llegada de un tal señor Marco, un traficante de rarezas que tiene a Maitland entre su clientela. Es un hombre bajo y rechoncho, de aspecto cerúleo, y trae consigo un misterioso paquete envuelto en “papel de carnicería”. Marco trata de avivar las ansias de su posible cliente con una presentación algo teatral: podría ser un balón medicinal, un nido de abejas, o tal vez un repollo. Finalmente, Maitland se harta: “¡Ábralo ya, maldito sea!”. El vendedor comienza a deshacer el paquete. Bajo el papel de carnicero, hay otro envoltorio de papel de plata, y bajo el papel de plata, lo que se diría una calavera humana. Algo llama la atención de Maitland: se trata de un cráneo inusualmente pequeño y delicado, “como el de una mujer”. Pero aún hay algo más que hace de ese cráneo un cráneo diferente. Maitland siente cómo un escalofrío le recorre el espinazo: ¡esta calavera no sonríe! Sin embargo, Bloch cerrará su relato con un siniestro happy ending y al final el marqués recuperará su sonrisa. La pregunta que nos puede servir de punto final es: ¿a costa de qué?

| Tweet |

|

|

|