“Si el amor no es eterno, seguramente es porque los recuerdos no siguen siendo siempre verdaderos (…) No deja, por otra parte, el olvido de alterar profundamente la noción del tiempo. En el tiempo hay errores ópticos como los hay en el espacio”

(Marcel Proust, En busca del tiempo perdido: La fugitiva)

El que no soy te recuerda allí donde no estuve

La escritura de la memoria en las imágenes. No hace falta haber leído a Elisabeth Loftus para saber que la gran mayoría de nuestros recuerdos están modificados, han sido reemplazados o reinventados hacia nuestro presente como una suerte de mecanismo adaptativo. Los científicos norteamericanos lo han bautizado como The Illusory knowledge effect (1), pero aquí se ha traducido con el mucho más contundente “Efecto de Verdad ilusoria”. La traducción de knowledge por Verdad abre bajo nuestros pies un abismo conceptual al que, sin duda, merece la pena arrojarse.

Loftus, a su vez, ha sido crucificada por la academia científica al desarrollar contra todo pronóstico el llamado Síndrome del falso recuerdo, una teoría que flirtea con la idea de que ciertas técnicas de condicionamiento pueden reescribir nuestro pasado, generar narrativas y emociones en nuestro interior que nunca existieron. Renace en nuestros tiempos un viejo fantasma: el descubrimiento que Freud realizó en 1897 al hilo de las repetitivas y constantes aventuras incestuosas “recordadas” por sus pacientes:

En tercer término, la innegable comprobación de que en el inconsciente no existe un “signo de realidad”, de modo que es imposible distinguir la verdad frente a una ficción afectivamente cargada. (2)

La “ficción afectivamente cargada”, señaló Loftus más de un siglo después, puede ser generada mediante imágenes. Fotografías trucadas de la infancia. Videos caseros tomados en lugares nunca visitados. Programas de televisión que nunca se emitieron pero que los sujetos, sin embargo, juran haber visto. Quizá ustedes recuerden la escena de Vals con Bashir (Vals Im Bashir, Ari Folman, 2008) en la que uno de los personajes le explica al director un experimento -inspirado, por cierto, en las propias investigaciones de la Loftus- en el que los sujetos afirmaban haber pasado un día en la feria junto a sus padres tras ver una fotografía modificada en la que su propio cuerpo había sido insertado.

El pasado se reescribe en el interior del frame. El espectador contempla cómo alrededor del cuerpo infantil se conjuran tiendas, norias, payasos, globos. Elementos aleatorios que emergen a raíz de las resistencias, contenidos manifiestos que conjuran un fantasma frente a nosotros. Un fantasma total, con forma de realidad, con forma de conocimiento sobre nosotros mismos y sobre nuestro ser sujetos. Folman lo escribió con toda precisión:

El pasado se reescribe en el interior del frame. El espectador contempla cómo alrededor del cuerpo infantil se conjuran tiendas, norias, payasos, globos. Elementos aleatorios que emergen a raíz de las resistencias, contenidos manifiestos que conjuran un fantasma frente a nosotros. Un fantasma total, con forma de realidad, con forma de conocimiento sobre nosotros mismos y sobre nuestro ser sujetos. Folman lo escribió con toda precisión:

En el presente, en el tiempo del ahora -mientras usted lee estas líneas- al otro de la ventana se sigue proyectando esa memoria fantaseada, esa feria en la que no estuvo, esa sonrisa que no recibió o esas palabras que, simplemente, nunca fueron pronunciadas. El pasado repta por su interior y -repetimos, es un mecanismo adaptativo- se sumerge en el flujo de las imágenes que le han traído hasta aquí.

En el presente, en el tiempo del ahora -mientras usted lee estas líneas- al otro de la ventana se sigue proyectando esa memoria fantaseada, esa feria en la que no estuvo, esa sonrisa que no recibió o esas palabras que, simplemente, nunca fueron pronunciadas. El pasado repta por su interior y -repetimos, es un mecanismo adaptativo- se sumerge en el flujo de las imágenes que le han traído hasta aquí.

De ahí, por ejemplo, que someterse al acontecimiento cinematográfico no sea, en cierto sentido, sino un ejercicio de recopilar y experimentar la fuerza de las imágenes que mejor dialogan con esa herida sorda que dormita en nuestro pasado y de la que, con mayor o menor fortuna, todos intentamos huir mediante la reescritura de lo vivido. De ahí, por ejemplo, que someterse una y otra vez a los mismos textos -aquellos que han conformado nuestro paisaje interior- no sea sino encontrar una cierta paz, un grado de verdad estética, de desvelamiento de nuestra herida.

El arte desvela el Ser, pero ante todo, desvela nuestra herida hacia el Ser.

Conoceré como fui conocido

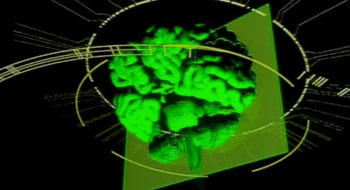

Bergson sugirió algunas ideas fundamentales para entender lo que ocurre en las relaciones entre nuestra memoria y la experiencia cinematográfica. Algunas ya están sobradamente trabajadas por Deleuze así que no volveremos a ellas. Otras todavía no han sido exploradas pero pueden ser llevadas muy lejos. Por ejemplo, la idea de que la memoria no es una suerte de disco duro situado en el cerebro, un inmenso almacén más o menos ordenado de vivencias y saberes cuya erosión o transmisión tiene una base exclusivamente neurológica. La memoria no tiene una sede fija, sino que es una suerte de océano flotante que se desliza por nuestra piel, que se escribe desde nuestra mirada, que atraviesa el cuerpo y que se extiende únicamente en el acontecer de lo que somos. De ahí la potencia de los planos que acompañan a los créditos de The Ghost in the Shell (Mamoru Oshii, 2005). En primer lugar, la creación de lo que parece un rostro, pero a su vez, es también máscara.

La protagonista de la cinta -la Mayor Kusanagui- es presentada como un cuerpo robótico que emerge desde el vacío. Un cerebro que se desliza hacia el implante que ha de cobijarlo, un nicho de titanio hierático compuesto de piezas que encajan entre chasquidos. Cuerpo que es un mueble de Ikea del futuro, una extraña flor cuyos pétalos se pliegan sobre sí mismos.

La protagonista de la cinta -la Mayor Kusanagui- es presentada como un cuerpo robótico que emerge desde el vacío. Un cerebro que se desliza hacia el implante que ha de cobijarlo, un nicho de titanio hierático compuesto de piezas que encajan entre chasquidos. Cuerpo que es un mueble de Ikea del futuro, una extraña flor cuyos pétalos se pliegan sobre sí mismos.

Cerebro que se desliza, pero que también es leído por la ciencia, seccionado, escrutado mediante esa suerte de círculos que lo atraviesan.

El misterio del cerebro en The ghost in the Shell es también un misterio de lenguaje. ¿Cómo se nombra aquello que cobija el robot? ¿Se trata del alma, del espíritu, del fantasma al que se hace referencia en el título? Y de ser un fantasma, ¿no se trata de una encarnación en toda regla lo que Oshii propone en estos planos iniciales? Hay algo sin duda fantasmal en el personaje de la Mayor Kusanagui, algo que tiene que ver con su estar atrapada entre dos mundos -los humanos y los robots, los policías y los políticos corruptos, los cuerpos que desean y los que aniquilan. Su cabeza está poblada de ruidos, de voces que susurran mensajes incomprensibles, de una falta de sentido que, literalmente, hará que la destrucción de su cuerpo robótico acabe siendo una inmolación necesaria.

El misterio del cerebro en The ghost in the Shell es también un misterio de lenguaje. ¿Cómo se nombra aquello que cobija el robot? ¿Se trata del alma, del espíritu, del fantasma al que se hace referencia en el título? Y de ser un fantasma, ¿no se trata de una encarnación en toda regla lo que Oshii propone en estos planos iniciales? Hay algo sin duda fantasmal en el personaje de la Mayor Kusanagui, algo que tiene que ver con su estar atrapada entre dos mundos -los humanos y los robots, los policías y los políticos corruptos, los cuerpos que desean y los que aniquilan. Su cabeza está poblada de ruidos, de voces que susurran mensajes incomprensibles, de una falta de sentido que, literalmente, hará que la destrucción de su cuerpo robótico acabe siendo una inmolación necesaria.

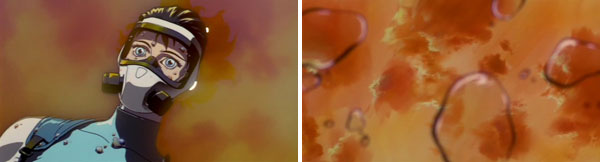

Inmolación que, por lo demás, tiene un componente sexual explícito, y cuyo rasgo icónico principal es la negación de la mirada mediante esas gafas de metal que, precisamente, deberían permitirle ver todo aquello que queda vedado a los demás. Las gafas de Kusanagui desvelan, permiten ver lo escondido, lo que se encuentra sugerido, lo que pertenece al orden de lo inconsciente. Y es que, sin duda, ya es hora de citar explícitamente el versículo de Corintios que proponíamos al principio del texto:

Inmolación que, por lo demás, tiene un componente sexual explícito, y cuyo rasgo icónico principal es la negación de la mirada mediante esas gafas de metal que, precisamente, deberían permitirle ver todo aquello que queda vedado a los demás. Las gafas de Kusanagui desvelan, permiten ver lo escondido, lo que se encuentra sugerido, lo que pertenece al orden de lo inconsciente. Y es que, sin duda, ya es hora de citar explícitamente el versículo de Corintios que proponíamos al principio del texto:

Ahora vemos en lo oscuro, como en un espejo. Pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como fui conocido.

La oscuridad de este fragmento de la primera epístola a los Corintios ha atravesado la propia Historia del Cine. Es interpretado desde la desesperación absoluta o desde la epifanía total. Y es que, en cierto sentido, qué cosa tan horrible podría resultar aquello de conocerse (a sí) como fue conocido (por Dios). Conocerse a sí sin las trampas de la memoria, desde el desvelamiento definitivo de la verdad. Conocerse en la luz, cara a cara.

Pero sin duda estamos corriendo demasiado. Recordemos, por ejemplo, la escena del desvelamiento en la que culmina Como en un espejo (Sasom i en spegel, Ingmar Bergman, 1961). La cita de Corintios es tan explícita que domina la película desde su propio título.  En ella, el conocimiento “cara a cara” estalla cuando Dios se desvela como un Dios-Araña fantaseado, delirante, una criatura loca y homicida que la viola desde el interior de su propio presente.

En ella, el conocimiento “cara a cara” estalla cuando Dios se desvela como un Dios-Araña fantaseado, delirante, una criatura loca y homicida que la viola desde el interior de su propio presente.

Los demás -su padre, su marido, su hermano- no están preparados para esa visión que puede destruirlo todo, permanecen en las sombras del horror. Sombras literales, a juzgar por la iluminación bergmaniana y por la manera en la que juega a dejar a Karin iluminada en el esquinazo, atravesada en su aullido, paralizada por el desvelamiento.

El horror de ser conocida en la verdad es el horror de una violación monstruosa, quizá la misma que experimentaban las pacientes del primer Freud cuando su memoria se ponía en marcha para generar esa narrativa que forma parte de la experiencia inconsciente. Si lo reprimido emerge, si -siguiendo a Corintios- somos capaces de conocer en lo completo, en lo total, en la Verdad, puede que la experiencia de lo vivido se nos antoje tan monstruosa, tan lejana al frágil equilibrio de nuestra Memoria, que simplemente nos paralice y nos destruya. Kusanagui se cegaba intentando ver. Karin, a la contra, se ciega una vez que ha visto mediante esas gafas de sol oscuras que se coloca en la última escena.

El horror de ser conocida en la verdad es el horror de una violación monstruosa, quizá la misma que experimentaban las pacientes del primer Freud cuando su memoria se ponía en marcha para generar esa narrativa que forma parte de la experiencia inconsciente. Si lo reprimido emerge, si -siguiendo a Corintios- somos capaces de conocer en lo completo, en lo total, en la Verdad, puede que la experiencia de lo vivido se nos antoje tan monstruosa, tan lejana al frágil equilibrio de nuestra Memoria, que simplemente nos paralice y nos destruya. Kusanagui se cegaba intentando ver. Karin, a la contra, se ciega una vez que ha visto mediante esas gafas de sol oscuras que se coloca en la última escena.

Las imágenes que recibimos del cinematógrafo, por lo tanto, tienen que tener ese rasgo fundamental de no desvelar completamente. Deben resultar opacas, extrañas en lo íntimo, deben permitirnos tomar esa justa distancia entre el trauma y su representación. Si recuerdan la captura de Folman que utilizaba hace apenas unos párrafos recordarán que la feria estaba al otro lado de la ventana, amenazante pero protegida por una pantalla que garantiza que el mundo de ahí fuera -el mundo del delirio, pero también el mundo de la Verdad- no se va a manifestar plenamente entre nosotros.

Las imágenes que recibimos del cinematógrafo, por lo tanto, tienen que tener ese rasgo fundamental de no desvelar completamente. Deben resultar opacas, extrañas en lo íntimo, deben permitirnos tomar esa justa distancia entre el trauma y su representación. Si recuerdan la captura de Folman que utilizaba hace apenas unos párrafos recordarán que la feria estaba al otro lado de la ventana, amenazante pero protegida por una pantalla que garantiza que el mundo de ahí fuera -el mundo del delirio, pero también el mundo de la Verdad- no se va a manifestar plenamente entre nosotros.

Si lo hiciera, por supuesto, nos destrozaría.

Ver (cine) en lo oscuro, como en un espejo

Si la verdad emergiera, nos convertiría en ese basurero de The Ghost in the Shell que, tras creer llevar en su cartera la fotografía de su mujer y su hija, se encuentra de pronto con que todos sus recuerdos han sido hackeados. Pero, es interesante señalarlo, el origen que Oshii propone para el material simbólico que compone los recuerdos falsos es, precisamente, audiovisual:

Una televisión encendida muestra el anuncio de una comida para perros en el que una mujer, orgullosa, sonríe a la cámara. La mujer es, precisamente, eso que falta en la fotografía real que los policías ponen frente al rostro del basurero.

Una televisión encendida muestra el anuncio de una comida para perros en el que una mujer, orgullosa, sonríe a la cámara. La mujer es, precisamente, eso que falta en la fotografía real que los policías ponen frente al rostro del basurero.

Únicamente queda el perro, de la misma raza, como huella de aquel pasado no-vivido. De hecho, como una hermosa ironía, el segundo término de esa fotografía muestra a una pareja que se aleja de espaldas en una actitud cómplice, como se alejan los recuerdos fantaseados en contraposición con lo real. Lo que queda, por supuesto, es la mirada que unifica al espectador y al basurero en el interior del plano subjetivo, el gesto estúpido de contemplación del proceso íntimo del borrado. Mirada que se borra únicamente a través de las lágrimas, y a través de ese segundo plano en el que nos alejamos necesariamente del dolor utilizando a Batou y a Kusanagui como cómplices, como espectadores que miran desde donde nosotros miramos.

Policía: Mira, esta es la foto que mostraste a tu compañero. ¿Qué ves?

Basurero: Yo tenía una fotografía de mi hija. Estaba allí… Sonreía como un ángel…

Policía: ¿Cómo se llamaba? ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde conociste a tu mujer y cuándo os casasteis?

El plano de salida de esa mirada idiotizada y llorosa -la mirada del desvelamiento- rima exquisitamente con la propia pantalla cinematográfica, y por supuesto, con la ventana de Folman. Batou y Kusanagui contemplan como nosotros esa suerte de pantalla oscura en la que se sugiere todo el aparataje fílmico. De igual manera que Karin era iluminada por Bergman en su desesperación, Oshii deposita sobre el basurero una lúgubre luz que no ofrece esperanza alguna sobre lo vivido. De nuevo, se trata de personajes que miran por primera vez cara a cara, y no como en un espejo.

Ahora bien, la expresión como en un espejo todavía no ha sido agotada. Ciertamente, mirar a un espejo significa mirar una parte de nosotros mismos que conocemos, cotejar también que el orden que nos rodea es el mismo en el que nos introduce la dimensión especular. De hecho, si los espejos juegan ese papel tan privilegiado en el cine de terror de las últimas décadas es, precisamente, por la manera en la que rompen el espejismo tranquilizador del espejo y añaden algo más. Explicitan. Desvelan. Pero su desvelamiento es un desvelamiento a la contra, esto es, una ruptura de la distancia que necesitamos siempre con el objeto de deseo y con la Verdad que se esconde en la imagen.

Dicho con más claridad: el espejo es una de las puertas icónicas -de los operadores textuales- en los que el cine de terror hace emerger lo reprimido y su pánico. Lo que queda detrás de nosotros (el fantasma que aparece por sorpresa), no es sino la aparición en lo real de nuestro objeto de deseo. De ahí que una mujer sin memoria sea, como ya demostró David Lynch, una mujer atrapada en el juego de espejos:

Sin memoria, por supuesto, pero con una imagen fantasmal latente cuya escritura en el frame no puede ser fácilmente borrada. Lynch realizó un interesante trabajo de desplazamiento en su filmografía desde el territorio de lo ünheimlich hacia el territorio de lo fantasmal que todavía no hemos pensado lo suficiente. Su fascinación hacia el acto mismo de lo cinematográfico y hacia las relaciones entre subjetividad y aparataje cinematográfico desafía nuestra experiencia de la memoria pero, extrañamente, también la ciñe.

Sin memoria, por supuesto, pero con una imagen fantasmal latente cuya escritura en el frame no puede ser fácilmente borrada. Lynch realizó un interesante trabajo de desplazamiento en su filmografía desde el territorio de lo ünheimlich hacia el territorio de lo fantasmal que todavía no hemos pensado lo suficiente. Su fascinación hacia el acto mismo de lo cinematográfico y hacia las relaciones entre subjetividad y aparataje cinematográfico desafía nuestra experiencia de la memoria pero, extrañamente, también la ciñe.

¿Qué podría querer decir, por tanto, que vemos como en un espejo, en lo oscuro? Quizá que vemos únicamente hacia nosotros mismos, presos en el juego narcisista de la mirada, con los ojos clavados en ese fantasma que espera en el límite de lo decible como lo hace la Rita Hayworth de Lynch. Pero también puede querer decir que vemos únicamente en el latido del presente. El espejo únicamente habla del tiempo real, del presente, del chispazo exacto en el que miramos. Para que el espejo hable de otro tiempo tiene que funcionar, como ya hemos visto, convirtiendo nuestra mirada en una película de terror o, como ocurría precisamente en El espejo (Zerkalo, Andrei Tarkovski, 1975), haciendo que el tiempo explote en una espiral de fragmentos fantaseados, delirados o -recordemos a Loftus- inventados.

Pero el espejo de Tarkovsi, al igual que el espejo en Bergman, es casi siempre un espejo roto que desafía a aquel que se abisma en su interior a descifrar lo que el tiempo, de alguna manera, ha depositado en el interior de nuestra memoria. Para la Mayor Kusanagui, de alguna manera, su propia existencia es un espejo interminable en el que no sabe mirarse.

Un espejo que no le devuelve sino la cifra exacta de su angustia y al que responde, como parece lógico, clavando sus ojos desesperados en un cielo rojizo en el que ya no reside ninguna ordenación que acote el sentido de su cuerpo, el sentido de su memoria, su sentido como ser viviente en el mundo.

Es capital, por tanto, que la cita de Corintios se introduzca en la película precisamente después de esta mirada, a la hora azul de las confesiones, cuando ella y Batou comparten su soledad robótica en la cubierta del barco, en ese no-tiempo en el que ambos se reconocen como seres incompletos, seres que producen para el sistema pero completamente arrasados en lo íntimo. De hecho, como si fuera una extraña llamada que reverberase a través del tiempo, es el Marionetista el que introduce mediante el sutil hackeo de sus sistemas el versículo a través de la voz de Kusanagui. Es la llamada, la promesa de que se puede mirar no en lo oscuro, sino cara a cara. Una promesa que, por cierto, queda literalmente cumplida casi al final de la cinta.

Promesa que, a su vez, nos devuelve directamente al territorio bergmaniano, y por extensión, a la reescritura posmoderna que realiza Lynch en sus dos últimas películas.

Tanto Persona (Ingmar Bergman, 1966), como en cierto sentido, Inland Empire (David Lynch, 2006) encaran el problema del desvelamiento y de la posibilidad de mirar cara a cara. En la cinta de Bergman se escribe su voluntad mediante ese hermosísimo plano en los créditos en los que un niño, trasunto del espectador, intenta clarificar el doble rostro de Elisabeth/Alma. Lynch, por su parte, hace a Laura Dern desembocar en una inmensa sala de cine en la que se proyecta una versión abreviada de toda su memoria.

Identidad, memoria y rostro podrían ser, por tanto, los tres factores que el cine ordena para responder a nuestra experiencia de la mirada y del desvelamiento.

Soy. (Miro.) Te recuerdo

Luego a partir de esos tres factores podemos empezar a anudar una cierta teoría del cine y la memoria, una teoría que se deslice hacia lo íntimo de la experiencia cinematográfica. Una teoría que nos permita ensayar una relación abierta, difusa, imaginada con las imágenes. Aunque fuera como un molesto ruido de fondo, como esas voces anónimas que susurraban y reptaban por el interior de la conciencia de la Mayor Kusanagui. La aceptación de la constante pérdida objetiva de nuestro pasado -la aceptación de que nuestros recuerdos son constantemente deformados, reescritos, sampleados por una suerte de figura ordenadora inconsciente que nos permite sobrevivir y que responde una base biológica adaptativa- nos libera parcialmente de las deudas que entrañan, y a la vez, nos ofrece una nueva libertad para contemplar las imágenes del cine.

Allí donde la imagen queda fijada se impregna una superficie de memoria. Allí donde lo real se traduce en los ceros y unos del código alfanumérico que se desborda en los sensores de las cámaras digitales y en los reproductores domésticos con los que vemos las películas, se transmite una suerte de memoria. Pero no es ya la memoria propuesta por el cognitivismo o por el conductismo. Tampoco es la memoria definitiva, la del lenguaje científico que parece permitirnos entablar un juicio definitivo -¡valiente contradicción!- sobre lo real a base de sesgarlo, delimitarlo y descontextualizarlo. Tampoco es la memoria fenomenológica que se genera en el encuentro entre la consciencia y los objetos que nos rodean en la sala de cine (la señal que marca la salida de emergencia, el tacto rugoso de la butaca, el sonido del móvil indeseado). Al contrario, antes y después que todo eso, hay una memoria viva que emerge de nuestro acercamiento a la obra de arte y que ya estaba esbozada, si bien de manera muy parcial, en El origen de la obra de arte de Heidegger. Una memoria del desvelamiento que, de alguna manera, caracteriza nuestro ser-humano, lo más preciso de nuestra vivencia, que es precisamente el olvidar y el emerger del pasado con todo el esfuerzo posible.

Y no se trata tanto enfrentarse a la pregunta por el olvido del ser, sino a la celebración por el latido de ese ser que, de alguna manera, todavía es capaz de sugerirse en las imágenes. Hay, en esta dirección, un plano asombroso casi al final de The Ghost in the Shell. Tras su fusión con el Marionetista, la Mayor Kusanagui despierta en casa de Batou encerrada en el extrañísimo cuerpo de una niña. Extrañísimo en tanto cuerpo gélido -todavía más gélido, si cabe, que la máquina asexuada de titanio que ocupaba anteriormente-, pero también en cuerpo alucinado, inexpresivo, no-vivido, cuerpo que pese a prometer el comienzo de la vida (un cuerpo infantil) no engaña en su dimensión macabra, brutalmente inhabitable. Un cuerpo más cercano a la muñeca terrorífica del cine de fantasmas que a la reencarnación de un nuevo ser iluminado por el conocimiento.

En primer lugar, observamos una cortina de ruido digital delante de nuestra mirada.

El mundo, de alguna manera, recomienza. Y tras unos segundos, se autodesigna como un universo ordenado, pero también oscurecido, una plomiza estancia dominada por los libros y por una esfera holográfica en la que se sugiere una forma sin concretar.

El mundo, de alguna manera, recomienza. Y tras unos segundos, se autodesigna como un universo ordenado, pero también oscurecido, una plomiza estancia dominada por los libros y por una esfera holográfica en la que se sugiere una forma sin concretar.

Podría ser la biblioteca de Solaris (Andrei Tarkovski, 1972), con su fotografía de gama baja y la sensación opresiva de ese tiempo detenido, ese almacén de polvo y palabras escritas en el que confluyen lo grávido y lo ingrávido, lo pasado y lo futuro, lo plomizo y lo leve. Y en el fondo de la biblioteca, seccionando el mundo, un pasillo oscuro en el que se sugiere un leve resplandor al fondo. Pasillo como garganta, como corredor opresivo Lyncheano, al que la cámara, mediante un zoom óptico, se acerca con total lentitud.

Solo tras unos momentos de duda nos percatamos de lo que ocurre. La cámara, el zoom, es la mirada de Kusanagui, que acude a esa superficie que se proyecta al final. Se trata de un espejo, que desemboca, a su vez, en el rostro gélido, dominado de blanco, de aquel que ha vuelto a la vida.

Solo tras unos momentos de duda nos percatamos de lo que ocurre. La cámara, el zoom, es la mirada de Kusanagui, que acude a esa superficie que se proyecta al final. Se trata de un espejo, que desemboca, a su vez, en el rostro gélido, dominado de blanco, de aquel que ha vuelto a la vida.

La enunciación se mira a sí misma, el personaje se mira a sí mismo, el espectador, de alguna manera, también está obligado a comparecer en ese cortocircuito durante esos tres o cuatro segundos en los que Oshii mantiene el tiempo muerto de la secuencia. No ocurre nada. Ningún ruido en la banda sonora. Solo ese gesto de reconocimiento del fantasma, del fantasma que se sabe fantasma, alma, identidad, tortura, nuevo cuerpo. Y sin embargo, qué soledad, qué capacidad para atrapar con una sutileza desgarradora toda la escritura del tiempo perdido, del goce perdido -ese que se sugería constantemente entre Batou y Kusanagui, pero que no podrá escribirse ya de ninguna de las maneras-, pero también, del sentido perdido.

A través de la palabra, atravesando el pasillo, hasta desembocar en un rostro que solo puede ser el de aquel que mira. Kusanagui regresa de la muerte para seguir recitando los versículos de Corintios, pero como ella misma dice: “Ahora puedo hacerlo, con mi propia voz”. Una propia voz que, como señala el último plano de la película, está condenada a desaparecer, a fusionarse, a generar ese espejismo imposible del sujeto occidental contemporáneo que es “vivir todas las vidas”.

Si el final de The Ghost in the Shell es un final aparentemente emancipatorio, triunfal, celebrativo, ¿por qué su epílogo se abre con un plano tan desquiciadamente fantasmal, con una mirada tan extrañamente desesperada, ajena? Y lo que todavía es peor, ¿desde dónde se puede leer la soledad a la que Batou queda condenado, la fractura de sentido de su mundo? Ciertamente, hacía falta un The Ghost in the Shell 2: Innocence para responder a esa pregunta, y quizá tengamos ocasión de explorar ese texto en futuros encuentros.

[Coda: la memoria y la cordura]

(Hay un gesto en la repetición que está directamente conectado con la conducta neurótica. Por qué volvemos, una y otra vez, a ser atravesados por los mismos miedos, a caer en las mismas trampas de la angustia y, sobre todo, a ver las mismas películas [los mismos cuerpos en una escritura de memoria diferente, es decir, cómo el deseo escribe el mismo trazo en un cuerpo distinto que, pese a todo, es el único cuerpo del deseo -o cómo dos planos de dos películas diferentes dicen exactamente lo mismo, provocan la misma reverberación en el inconsciente]

Hay un gesto en la repetición que ocurre en el análisis fílmico, cuando se practica coherentemente. El gesto de mirar una y otra vez la misma secuencia: en el visionado general de la película, en el minutado, en el momento de la escritura, en el acto de capturar los frames, insertarlos en el texto, reescribir, corregir, incluso releer una vez publicado. El gesto de repetición hacia la imagen, como si pudiéramos impedir que la memoria, de alguna manera, lo modificara. Necesitamos esa imagen, y no otra. Esa angulación de cámara concreta. Esa disposición de la figura, esa caída de la luz o esa disposición cromática.

Ahora bien, siempre he discrepado con las teorías estéticas que arrancan con Kant y que pretenden que hay un universal en el juicio, una hipotética categoría total de verdad, inherente de alguna manera a las obras maestras, y que no puede ser puesta en duda de ninguna manera. Un rasgo de belleza que nos permitiría generar una hipotética comunidad del gusto. Muy al contrario, creo que la experiencia fílmica es tan fascinantemente personal que me resulta extravagante que algunos sujetos nos (re)conozcamos en ciertos gestos de ciertas películas, sin error posible. Nos reconocemos quizá en la misma angustia, en el mismo deseo.

Un simple ejemplo. Una de las escenas que más temblor ha generado en mi pequeña construcción del cine es el célebre plano secuencia de Shame (Steve McQueen, 2011) atravesando las calles de Nueva York al ritmo del Bach de Glenn Gould.

¿Se puede hablar de desvelamiento? Ciertamente, pero ante todo, habría que comenzar hablando de angustia. Una angustia que viene dada por la colisión entre la promesa escrita en cada una de las notas del BWV 855 -la promesa de una espiritualidad, de una belleza, de un posible ver “cara a cara” sin miedo a quedar ciego ni roto ante la Verdad-, y por la propia disposición formal del plano. Es la cámara de McQueen arrastrándose en horizontal por la ciudad, escribiendo el movimiento en una panorámica contraria a nuestra línea de lectura la que conjura un tiempo muerto, tan muerto como la mirada última de Kusanagui, y a su vez, tan lleno de memoria. Memoria del deseo, y deseo también de una memoria que pudiera hacerse cargo del dolor del cuerpo.

¿Cómo puede otro sujeto -me pregunto- temblar allí donde yo he temblado? ¿Cómo puede alguien contemplarme a través de mi deseo no en lo oscuro, como en un espejo, sino cara a cara? ¿Me hermana el temblor de esta secuencia al resto de espectadores que hemos confesado, casi siempre en voz baja y con la mirada oscurecida, estar presos de alguna manera en el interior de la cinta de McQueen? No hay memoria compartida, ni inconsciente colectivo, ni invento similar, y sin embargo, qué cerca arden unas heridas de otras.

¿Se puede hablar de desvelamiento? Ciertamente, pero ante todo, habría que terminar hablando de cómo el objeto de deseo se sumerge en el texto, es engullido por el texto, reverbera en el texto -como un fantasma reverbera en los espacios inhabitables de la casa encantada- hasta fusionarse con el espectador mismo. Desvelamiento y ocultación para tomar la distancia correcta hacia lo real.

Esto es:

Esto es:

Esto es: perder la memoria para no perder la cordura)

| Tweet |

|

|

|

(1) S. GAZZANIGA, Michael, El cerebro ético, Editorial Paidós, Barcelona, 2006, p. 138.

(2) Carta de Freud a Fliess fechada el 21 de septiembre de 1897. La recuperación de la cita se encuentra en un artículo inédito en el momento de redactar estas líneas de Eva Parrondo y Tecla González, titulado “De las fantasías al fantasma fundamental: una travesía psicoanalítica”.