Introducción: el tiempo

El tiempo construye, en ocasiones, inesperados encuentros. Su presencia es tan escasa y su paso tan veloz en nuestras vidas contemporáneas que es difícil llegar al lugar al que uno se dirige (desperdiciar tan preciado tesoro sería una herejía). Por ello, no es de extrañar, por poner un ejemplo, que cuando uno se dirija a una sala a ver cine(con la sana intención de aprovechar tan exiguo bien), termine mirando Drive de Nicolas Winding Refn (pues, casi siempre, son tan solo los horarios los que designan la posibilidad del encuentro).

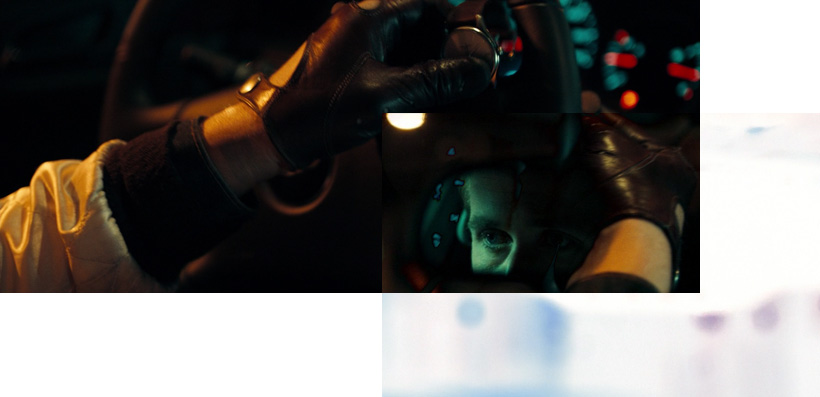

Cuando uno acude al cine debe aprovechar la ocasión, y si hay un giro, cogerlo y seguir, no queda más remedio (aunque qué lejos queda esta acción del azar). Si los horarios no son benévolos, si nuestra elección no es posible, podemos y debemos dejarnos llevar, divisar el horizonte, y seguir. No podemos echarnos atrás, parar, dar la vuelta, desaprovechar la ocasión. Nuestro deber inmediato es contemplar posibilidades, designios, advertencias, anuncios, singularidades que ansíen nuestra atención. ¿Para qué resistirse? Este es el círculo que marca nuestro camino: señal, recepción, respuesta (y a toda mecha, no se vaya a gastar). El tiempo vuela y es mejor no desperdiciarlo. Sin embargo, por suerte, el hombre o mujer que poníamos como ejemplo al principio de este texto aún guarda algo de su ingenuidad y, creyéndose libre, continúa plantado/a ante las puertas de cristal del multicine, divisando los horarios de las películas, confiando conseguir lo que busca. Pero se equivoca. El horario, ese ingobernable dictador, impone su ley. Toca subirse al coche, conducir: mirar Drive. Y se sube, y conduce, y no se detiene.

¿Te gusta conducir?, decía un famoso anuncio (aunque sólo unos pocos podrían plantearse tal posibilidad en serio). En un irónico juego de interconexiones socioculturales, se nos alentaba a disfrutar del camino, pero no como solución filosófica, sino como acicate del consumo. La inteligencia y las buenas formas lo enturbian todo. De análogo proceder, Drive nos plantea una pregunta similar, igualmente enraizada en el lenguaje publicitario, y construida con idéntica vocación: vender un coche. Por tanto, la pregunta es: ¿compras? Y sí, compramos, porque, aunque el cine es caro, aún nos lo podemos permitir. Si el anuncio es bueno, si la señal es encendida con precisión y recibida con anestésica pasividad, la respuesta es siempre positiva. Así, cuando los neones lucen parpadeantes en el horizonte (¡clic, clac!), como abejas que somos, volamos al panal. La curiosidad, la inmediatez, nos pueden: compramos.

A lomos del rugiente motor de este bólido recién adquirido, corremos, raudos, de un lado al otro, en un zigzag continuo, como gallos sin cabeza. Transitamos, sin estar realmente en ningún sitio, con la ridícula intención de no perdernos nada. Por eso vamos, pero no llegamos (nos falta tiempo, decimos). Cargados de citas ineludibles, vagando de un encargo a otro, de una responsabilidad a otra, rebotamos como electrones en una pecera de cristal, a toda pastilla (a cabezazos). Encadenados a horarios que impiden caminar, ver, sobrevolamos la llanura sin poder arribar en ninguna parte; revoloteamos sin posarnos. La fugacidad de nuestros días llevó el reposo al lugar de los enemigos, mientras la celeridad ganaba la batalla por la mirada (¿no es Theo Angelopoulos una más de sus víctimas?). Miramos, sí, pero no vemos -el vértigo de la relatividad.

En el mundo de hoy, todo es cambiante e instantáneo. Nos desplazamos, ligeros de equipaje, en un flamante y coetáneo coche de atractiva marcha: el nuestro (¿el de Drive?). Atravesando la autopista de la información decidimos rápido y, si no nos gusta, a otra cosa. Pasamos página, sin más (o cambiamos de plan). El cine, espejo de nuestro deambular, se ha convertido en un mero pasatiempo, en tapón de espacios vacíos, torniquete de huecos en la agenda: en ocio. Acudimos a él como mero ocupador de tiempo, como distracción. Su contacto humano, su función social, su vida artística ha muerto aplastada por la prisa (y si algún temerario quiere algo más, su búsqueda queda asfixiada por el corsé de las agendas). La imposibilidad de doblegar los designios temporales, de coger las riendas de nuestro destino, nos impide hallar el momento adecuado para encontrarnos verdaderamente con el cine, para ver. Viajamos con premura y, en nuestro paso febril, todo queda diluido como el paisaje a través de la ventanilla de un vehículo a toda velocidad.

Ocio y cultura, eterno dilema. Apoyados en el lema ganador: “el cliente siempre tiene razón”, hemos creado una estrategia infalible para distinguir el grano de la paja, lo que nos gusta es, y al resto ni agua. Sin más, así de simple. En esa dinámica nos conducimos raudos en busca de metas que atravesar, páginas que pasar, imágenes que otear. Y subidos en ese carro llegamos a la puerta de la sala de cine.

* Es posible que, por todo lo dicho (o como su consecuencia), cuando me dirigí a ver El Havre de Aki Kaurismäki, nuestros horarios no coincidieron y terminase matando el gusanillo de mi curiosidad a propósito de Drive (en lo que ha resultado ser mi acto cool del mes).

Nudo: Chicle

La pantalla se ilumina y comienzan las imágenes, la curiosidad comienza a ser saciada. Desde los títulos de crédito, de un rosa fulgente y chillón -heredero directo de los años de Flashdance y Miami Vice-, nos introducimos en una película que cabalga entre silencios de vida y el sonoro masticar de un chicle, inflado y a punto de estallar. Corre ligera cuando parece ser, pero se atasca en las arenas movedizas de la conformidad, la posmodernidad y el efectismo, se hincha, cuando es. Drive es una película interesante, que fluye por senderos de cine pedregoso y oscuro, pero que se diluye cuando es deslumbrada por el reluciente neón fucsia de los impostados años ochenta y su contemporáneo revival. Es y, sobre todo, no es.

Nicolas Winding Refn es un director con vocación exhibicionista, pero cargado de una cuidada galería de recursos cinematográficos, ejemplarizados de manera soberbia en la conversación del restaurante chino. Esta secuencia, muestra de una impecable, precisa y pulcra lectura fílmica, nos delata las posibilidades cinematográficas del director danés y, a la vez, nos adentra en sus imposturas. En ella, un extraño uso del zoom -exquisita y sorprendente muestra de resolución visual- teje una pegajosa telaraña que atrapa a sus personajes en su ineludible destino, cargando de potencia visual la narrativa de los acontecimientos. Un acierto que literalmente queda barrido por la secuencia posterior, a la que sirve de introducción, y en la que le pueden todos sus contaminados hábitos de narrador hollywoodiense. Pena que estos destellos de gran cineasta se diluyan en una maraña de artificiosidad. Como su película parece atraparnos, los juegos de manos del director danés nos enredan entre sus diez patas de arácnido, entre lo que parece ser y no es, entre espejos y trucos de impostura autoral. Cal y, sobre todo, arena. Refn puede ser tan preciso, clásico, moderno y presuntamente irreverente, como calculado estratega de la provocación medida. Hortera, romántico, sugestivo y monótono a partes iguales. Convincente y, a la vez, gelatinoso, endeble. Puede parecer original y travieso, como es astuto y consecuente con su ambición comercial. La resolución de un sí, pero no puedo.

En análoga personalidad, su filme deambula entre la vitalidad de un corazón noir y los destellos cegadores de un rostro maquillado en exceso. Entre el samurai de Jarmusch y la bailarina de Flashdance. Un chicle. Con sabor a canela, picante y ácido, grácil como una pompa de jabón, pero pegajoso como su estallido. Chicle al fin y al cabo. Jugoso, masticable, con cierto aroma a sabor desconocido, con algún trazo de agradable sorpresa, con la gracia de la adolescencia y su misma rabiosa quemazón, con el halo orgulloso de alientos heroicos y la obsolescencia del que se quedó pegado bajo el pupitre. Chicle.

Drive quiere vestir el traje de palillo en la boca de su protagonista (como reflejo de los clásicos antihéroes del cine negro), pero más bien masca la goma gastada de lo manido (la apariencia y superficialidad de las películas de salón). Bajo la capa de grasa reluce la brillantina parpadeante de los fuegos artificiales (Hollywood al fin y al cabo). Todo es limpio, aseado. Por mucha sangre que brote, por mucho humo salido del tubo de escape, por mucha pátina de suciedad que impregnen en sus imágenes, el neón ilumina las paredes y descubre el color de su cinismo. Y no es culpa del neón, ni siquiera del fucsia, fulgentes luces parpadeantes las ha habido en muchas grandes obras fílmicas. Sin ir más lejos, los neones fucsias poblaban cada rincón de Corazonada (que bien podría ser el espejo inverso de esta exitosa Drive) y no suponía ningún problema, bien al contrario. La grandilocuencia de las luces de neón de la obra de Coppola servía para introducirnos, a través de una rendija, en la verdad de la vida. Sin embargo, la aparatosa sinceridad fílmica de una película como Drive se abre, bajo el destello de la luz industrial, en grietas de aroma a fresa ácida, en un sabor artificial.

Bajo la apariencia de crudeza de Drive se esconde una pátina de ketchup sanguinolento. Tras su caparazón de estilo polar se dibuja un cuerpo de hechuras previamente dibujadas; parece ser, pero no es. Al igual que su protagonista (un improbable héroe con el rostro de Ryan Gosling, a medio camino entre guaperas de Hollywood y el pequeño Pablo Mármol de Los Picapiedra), la película que nos atañe es un cúmulo de apariencias contradictorias, de parecidos imposibles en los que tan solo queda un leve poso de duda, de posibilidad -miramos la foto de Gosling y nos decimos: “Sí, es un guapo. Sí, es Pablo. Sí, es una estrella, sí, es Mármol, sí y no, sí y no, y dudo de seguir con esta absurda analogía". La película es y no es, simplemente. Parece un western rodado por Melville, pero, en realidad, tras la máscara, quien está sentado en la silla de director es Nicolas Winding Refn, y eso, obviamente, es otra historia.

Desenlace: con Tarantino en el horizonte

El filme bordea la excelencia técnica y contiene una sugerente potencia visual en la naturaleza de sus imágenes, en sus persecuciones automovilísticas; no cabe duda -si es que todo no fue dicho ya en el Grindhouse: Death Proof de Tarantino. Camina en el filo de un aliento cool -pero descubriendo, bajo el sombrero, su calvicie, es decir, su búsqueda, porque no hay nada más anti-cool que pretenderlo; de nuevo Tarantino como el otro. Incluso podríamos añadir que viaja en el tren del cine negro más sugerente -pero siempre a punto de descarrilar por exceso de trampa; esto no es Jackie Brown. O bien (ya más sueltos), que parece desprender un aroma cargado de romanticismo -aunque de lo bello a lo cursi y banal hay solo una paso, y en esa cuerda se tambalea este elefante, antes de caer (tampoco estamos ante el amor fou de Amor a quemarropa, ni en el corazón rabioso y luminoso de la pareja “Ringo”/”Honey Bunny”; sí, Tarantino redux)-. Y podríamos decir (si no hubiésemos caído ya)… Pero, la verdad, siendo sinceros (y escuetos), es que cuando uno rememora lo visto, enseguida echa de menos la ausencia, lo que falta, la atómica y diminuta esencia que construye la memoria cinematográfica de un visionado. En el recuerdo de lo visto, nos escurrimos entre sus agujeros añorando el otro lado del espejo, al invocado, pero ausente, al original. Todo lo sugerente huele siempre a otro, y el resto se diluye en el olvido. Se echa de menos esa personalidad, y eso nos hace nombrar a los ausentes mientras se difuminan las imágenes en un vago recuerdo.

Con todo esto no pretendo reivindicar a un autor a costa de otro, no. Simplemente quiero constatar que lo que en uno es, en el otro tan solo lo parece. El cine de Tarantino es natural, al menos a él mismo, y brota con fluidez de un manantial sincero. Mientras el de Drive mana a trompicones de una fuente artificial, parece y no es (un cine de licencia libre y uno de registrado y gastado copyright(R). Si me he aferrado, redundantemente, a la obra y formas del señor Tarantino no es por amor al mismo, sino porque es el mejor jugador de la liga en la que estamos jugando. Ni soy fan del director norteamericano ni me gustan las comparaciones. Pero, cada vez que levanto los ojos de la pantalla, son sus imágenes las que aparecen como reverso de lo que pudo haber sido y no fue -y prefiero ser sincero a conformarme con mis propios gustos, prefiero saltarme mis reglas no escritas a no decir lo que repiquetea en mi pensamiento a la hora de rebuscar en la huella, leve, que ha dejado la obra de la que estamos hablando.

* Pensará el lector que esto último no es más que una justificación de lo anterior, y, posiblemente, tenga razón (lo que la palabra nos dice es lo que es, lo que se escribe para los demás deja de pertenecernos, así que en el lector dejo la conclusión). Pero, quizá solo sea mera impostura, arbitraria explicación de la inasible sensación de apariencia que vive entre los pliegues de este filme, la forma de mostrar lo que habita en el disfrazado rostro de Drive, quizá...

Así que, ¡qué leches!, que piense el lector y yo sigo a lo mío, redundando y contradiciéndome, y remato el tiro pecando de nuevo: Tarantino es y Windign Refn puede ser cualquiera. Porque sí, vayamos ya al grano, la película de Windign Refn transita lugares sin estar en ellos, ve pero no mira y bebe pero no se empapa. A pesar de su vocación de llamativa intensidad, son muchas las cosas que podrían ser pero no lo son y, por tanto, sobran (desde las letras de rosa chillón a Christina Hendricks en su imposible caracterización), muchas las cosas que no laten, que no nacen de la naturaleza del cine (sino de todos sus aledaños, de lo accesorio), y unas cuantas las lecciones mal aprendidas (una cosa es mirar un cuadro de Hopper, y otra cosa muy distinta es sentirlo, con lo que todo ello supone). En esta esfera nos movemos y estas son las contradicciones que esculpen este ya enrevesado texto y esta acolchonada película, que parece subir de interés, como su protagonista circula por las laderas de Los Angeles, pero que sólo coge velocidad en la planicie de su asfalto de autovía para terminar perdiéndose en el horizonte (sí, ya pasó, se fue...). Por tanto, aunque encienda sus cegadores faros, para atraparnos como las flores a sus portadores de polen, tenemos más probabilidad de morir aplastados como un corzo deslumbrado en el asfalto, que germinados por su néctar. Esta obra no dejará ningún poso en el recuerdo, más que los restos polinizadores que se hayan pegado, a escondidas, en nuestras piernas al pasar alentados por la curiosidad por allí.

Hay gente que no necesita tanto para decir tan poco. Por eso es bueno hacerles eco e intentar aprender de su ejemplo (más si cabe, como en este caso, cuando la precisión de una frase define a la perfección el conglomerado de aciertos y defectos que destila Drive). Así que, como la definía un buen amigo, estamos ante “una buena película gilipollas”. Sin más.

Epílogo: La ficción tóxica produce toxinas…

No hay que confundir la velocidad con el tocino (a riesgo de resbalarnos)

Mientras Drive triunfa en las carteleras de medio mundo, en la cúspide de Cannes y en la mente de espectadores y críticos cinematográficos, Theo Angelopoulos muere atropellado, silenciosamente, por una moto conducida por un policía de paisano (valiente ironía). Mientras jugamos en bailes de disfraces sobre transatlánticos a punto de naufragar, toda una civilización comienza a morir a través del desagüe griego. Angelopoulos ha muerto en una Grecia moribunda, en los albores de la mística del vacío plástico y catódico, de la impersonalidad de la apariencia, intentando filmar la pausa que nos permitiese ver (un acto puro, completamente a contracorriente, como salido de los márgenes de Sacrificio). Mientras la velocidad nos dejó sin conciencia, sin imágenes, sin luz, los cines y las páginas de las revistas cinematográficas se llenan de ruidosos elogios de complicidad con lo moderno, con el presunto mundo de hoy. Ensalzamos la marchita gloria de lo contemporáneo en obras como Drive, como si su cotidianidad le diese legitimidad de representación. Drive no es una película de nuestro tiempo, es una consecuencia de su decadencia. Mientras invocar a realizadores de segunda fila como Wes Craven o Walter Hill está de moda (haciendo acopio de un lugar de presunta valentía e innovación crítica), grandes directores de cine, poetas, mueren y la página de la historia pasa sin recaer en su ausencia, en su vacío. La muerte unifica la pérdida y la ganancia, lo que se fue y lo que queda. Hay un solo vencedor en tiempos de flácida alegoría. El asfalto recibe la sangre de un héroe mientras el presunto caballero de Drive le aplasta con sus cuatro ruedas, eso sí, a toda velocidad. Mientras, el tiempo se escurre entre los dedos de dos manos que intentan tapar nuestros ojos (como en un signo de piedad), porque alzamos nuestras manos para no ver. Este sí, un verdadero gesto contemporáneo.

| Twittear |  |