La búsqueda del placer

Crimen, anécdota, desviación, curiosidad, degeneración... cuando hablamos de exploitation, parece obligado acotar el objeto de estudio dentro de alguna categoría moral de las artes o, cuanto menos, brindar al lector una definición precisa para dejar en sus manos el veredicto. Como fuere no se elude el problema de que, provenga de quien provenga, éste debería aplicarse a un amplio rango de filmografías que abarca desde el Peckinpah más trasnochado a las continuas reediciones de los musicales de Antonio del Amo, pasando por numerosos direct-to-video con parada previa en concurridos festivales de clase B. En el seno de la crítica tales imprecisiones se resuelven en torno a un consenso tácito, construido sobre el distanciamiento implícito entre el analista y la categoría en cuestión: contrasta así el entusiasmo acrítico extendido entre los panegiristas de Lost y otras sublimaciones pop con la actitud condescendiente, diríase exorcizante, hacia exploitations alumbrados en paisajes sociológicos ajenos.

La objetivización posmoderna de lo kitsch, el softcore o el splatter evidencia un mapa cultural fragmentado en piezas historiográficas, cada una de las cuales se corresponde con audiencias diferentes, en ocasiones solapadas. Si asumimos un canon artístico concreto como referencia -lo hacemos al leer cualquier recensión-, podemos entender los fenómenos exploitation como accidentes particulares del mismo determinados histórica y demográficamente, e identificados por la industria coetánea con el fin de orientarsu producción para obtener beneficios. Por tanto, antes que apelar al juicio cinéfilo que tantas veces consagra absurdas formulaciones como la de violencia o sexo "gratuitos", el géneroreclama una mirada inquisitiva hacia los perfiles psicosociales de la demanda que satisface, relacionada habitualmente con la búsqueda de un placer específico en la representación. Para esas franjas de espectadores el cine deviene un circo ad hoc obligado a sofisticar sus números hasta su eventual desaparición con el cambio de zeitgeist, en concordancia con pulsiones colectivas menos transparentes de lo que estudiosos y ejecutivos desearían.

Uno de dichas excepciones contextuales se vivió en el Japón de los años setenta y finales de los sesenta. Ignacio Huidobro ya da cuenta en este número de Détour del desconcierto social de aquella era, así como de la crisis de la industria cinematográfica, (1) condicionante para la proliferación de sagas con elementos eróticos o granguiñolescos que atrajeran al público a las salas. Otra clave es la bonanza económica ininterrumpida hasta la crisis del petróleo de 1973. Durante el llamado "boom Izanagi" en la segunda mitad de los sesenta, el gobierno del popular presidente Ikeda consiguió que Japón resistiera la tendencia inflacionista mundial mediante el ahorro interno y el fomento de fuertes inversiones en el sector secundario. (2) Entre la población se generó un clima de gran competitividad y aspiraciones económicas que penetraban desde el ámbito público -la modernización de infraestructuras a raíz de los Juegos Olímpicos de Tokyo- al privado -el sueño de cualquier hogar moderno de un coche, un aparato de aire acondicionado y una televisión en color. La iconoclastia de los hijos de la posguerra, articulada por cineastas como Nagisa Oshima o Yoshishige Yoshida, era poco a poco expulsada de la fantasía keynesiana y degeneraba en ocasional barbarie terrorista y demás convulsiones diacrónicas.

Había pasado el tiempo de la Nueva Ola, y tampoco bastaba refugiarse en géneros como los cultivados por Heinosuke Gosho y Yasujiro Shimazu en los más inciertos albores de la era Showa. Por un lado, los japoneses habían adquirido una nítida conciencia de la contaminación del sistema de valores tradicional, (3); por otro, las protestas al respecto se difuminaban en el bienestar progresivo desde las primeras reformas económicas a comienzos de los años cincuenta. (4) Las condiciones para la creación artística remitían más bien a la era Edo, en que el crecimiento demográfico en torno a florecientes núcleos comerciales dio lugar a los kana-zôshi y otros géneros literarios derivados, abundantes en temáticas ligeras y provocativas radicadas en el interés de sus lectores por regocijarse en los atractivos del presente inmediato. El de entonces, sin embargo, se erigía sobre unas raíces culturales fortalecidas por intelectuales como Motoori Norinaga o Jôchô Yamamoto; en cambio, el Japón del milagro económico no podía contar con unos armazones identitarios desprestigiados por los horrores de la Segunda Gran Guerra.

El tamiz de este hedonismo a la deriva, del que beben directamente franquicias como las del subgénero sukeban o de chicas delincuentes, afectará a las obras de época en particular, algunas de las cuales verán permeados los mecanismos diegéticos que atañen a su funcionamiento como exploitation, más allá de unos argumentos influidos por el revisionismo histórico en boga. Un caso notorio es la saga de Lady Snowblood (Shurayukihime), díptico dirigido entre 1973 y 1974 por Toshiya Fujita, y protagonizado por la célebre Meiko Kaji.

Lady Snowblood: pura sangre

En 2003 Quentin Tarantino desconcertaba con el primer "volumen" de Kill Bill, su cinta más explícita y también menos afortunada en el manejo de referencias a películas fetiche del autor, cuyo bagaje cinéfilo en filmes asiáticos de culto de los años 70 y 80 es sobradamente conocido. Entre ellas encontraba un lugar privilegiado Lady Snowblood, de la cual extraía sus elementos más superficiales -la historia de venganza, la destreza sobrehumana de la heroína, sus implacables masacres- para construir lo que apenas superaba la fantasía mitómana, alejada de la esencia del modelo siquiera en forma de relectura. (5) El filtro de Tarantino desactivaba el potencial expresivo de cierta estética al extirparla tanto del contexto en que se cultivó (descrito en el apartado anterior) como de la estructura interna del original; no obstante, su ejercicio de cinefilia vintage arroja luz sobre problemas similares de la saga a la que se remite, llevándonos a inquirir si acaso la entrega inaugural constituía una singularidad cinematográfica irreproducible.

Recordemos que el exploitation en el Japón de los setenta devino cine de transición entre las fórmulas comerciales aún exitosas en la década precedente -de las que sobresalen los mukokuseki akushon ("acción sin fronteras") de Nikkatsu y los yakuza eiga de Toei- y el coma de la industria de los ochenta, más concentrada en operaciones de diversificación empresarial que en reconducir un mercado agotado tiempo atrás en los roman porno. Antes que una redefinición total del producto como vehículo de contenidos explícitos demandados por la audiencia (lo que sí hace Tarantino en su obra citada), con frecuencia estos se limitaban a subrayar textos con aspiraciones mayores, desde la matizada desmitificación del yakuza en Violent Streets (Bôryokugai, Hideo Gosha, 1974) a delirios poshumanistas basados en historias de Kazuo Koike, como la misma Lady Snowblood. De hecho, Fujita y Kaji ya habían colaborado en tres ocasiones bajo el sello New Action de Nikkatsu (entre ellas dos entregas de la taquillera Stray Cat Rock), lo cual no establece necesariamente un patrón artístico, pero sí ratifica la trascendencia de su trabajo al margen de lo grotesco y, como veremos, a su vez explica la dificultad para la repetición de esquemas que a menudo se le presupone al género.

Respecto al tratamiento de la previsible violencia, Lady Snowblood no destaca sobre célebres sagas como Lone Wolf And Cub (Kozure Ôkami, 1972-1974) o Shadow Hunters (Kage Gari, 1972), recreándose puntualmente en géiseres sanguinolentos que brotan de cuerpos ensartados u objeto de otras mutilaciones. Las imágenes siguen los estándares de shock value que entonces se estilaban, más allá del cual la labor de Fujita únicamente se aprecia en el esteticismo de determinadas secuencias, de lo que hablaremos más adelante.

En cambio, a pesar de las posibilidades que ofrece la temática y el nicho de audiencia al que se dirige, en la primera parte llama la atención la discreta presencia del sexo como reclamo. De las violaciones y otro tipo de secuencias de carácter sexual se remarca la perversión moral que las induce -en sintonía con las inquietudes de Koike en su faceta de mangaka- con planos de escasa duración y subexposición lumínica, descartándose la opción habitual de desnudar a las actrices con el fin de excitar al espectador. (6) La protagonista Yuki (Kaji) tampoco se muestra desnuda ni interviene en esta clase de escenas, una elección clave para comprender su naturaleza. Si la contraponemos con la del clásico del pinku Female Demon Ohyaku (Yôen dokufuden: Hannya no Ohyaku, Yoshihiro Ishikawa, 1968), captaremos inmediatamente un matiz de pureza en la primera ajeno a la corrupción total del mundo de Ohyaku, quien sufre abusos por parte de sus enemigos y al cabo utiliza sus encantos para destruirlos.

A diferencia de las socorridas tramas de venganza de la época, la integridad de Yuki está directamente relacionada con sus propósitos. No obedece a un trauma causado por un episodio violento de su infancia, como la Ochô Inoshika (Reiko Ike) de Sex and Fury (Furyô anego den, Norifumi Suzuki, 1973), ni se atrinchera en las grietas de un ego resquebrajado, como la susodicha Ohyaku (Junko Miyazono). Su misión equivale a su destino desde el instante de su nacimiento: el de resarcir el asesinato de su padre y la vejación de su madre, cometidos por unos malhechores antes de su llegada al mundo. Lo absoluto, entendido como aquello que guía la conducta de personaje ajeno a su psicología, se establece mediante el sencillo recurso de introducir en la misma línea narrativa unos dramáticos flashbacks en los que ella no interviene (el asalto a su familia) con otros que protagoniza (su entrenamiento con el monje Dôkai), ligando la empatía del espectador hacia su causa con un sentido de predestinación.

Aunque la idea se disfrace de romanticismo sobre el papel, nos encontramos en realidad con una depurada forma de exploitation, en que la violencia nace de un proceso natural de acción y reacción sin hipócritas coartadas sociológicas. El trasfondo histórico de la Restauración Meiji, que trataremos en el siguiente apartado, aporta verosimilitud a los enfrentamientos contra los villanos, pero no complica en exceso el argumento. Resulta significativo que el periodista Ryûrei Ashio (Toshio Kurasawa), el único secundario con posibilidades de entorpecer la dinámica sangrienta entre Yuki y su némesis, pague con el desprecio de aquélla su injerencia solo para verse después transmutado en accesorio objeto de deseo, siempre supeditado a la meta superior de la espadachina.

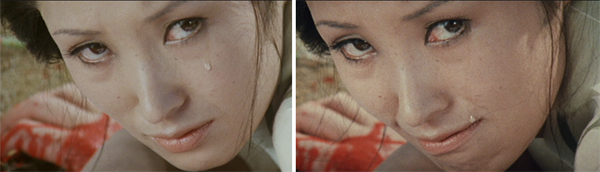

Son algunos apuntes que muestran la audacia del guión al yuxtaponer las bajas pasiones del respetable con un concepto de heroína sublimado, responsabilidad esta última de la actriz principal. La composición de Meiko Kaji supera las de Ike y Miyazono en los filmes comentados más arriba, las cuales perfilan sus personajes con muescas de calidez humana y misantropía desgarrada, respectivamente. Yuki no carece de sentimientos -razón evidente de su desmoronamiento final, acusando la pesada carga que ha acarreado hasta entonces sobre sus hombros-, pero estos no se mezclan con la capa más abstracta de su psique, portadora de muerte y odio puro desplegados al alcance de su katana. (7) Asimismo, la práctica ausencia de erotismo que la distingue de otras reinas del exploitation no está reñida con puntuales destellos de sensualidad, percepción quizás condicionada (admitámoslo) por el recuerdo de su memorable Sasori en la saga Female Convict Scorpion (Joshû Sasori, 1972-1973). En cualquier caso la celebridad de ambos personajes no puede explicarse únicamente por su carga sexual, siendo más bien fruto de una interpretación monolítica, solo comparable en aquella época con la del agresivo y desinhibido Shintaro Katsu como Hanzo, un comisario de la era Tokugawa que impone su ética con métodos tan brutales como estrambóticos en la trilogía que lleva su nombre (Goyôkiba en el original, 1972-1974). De no ser por la duda metódica que conviene adoptar al analizar estos filmes en clave sociopolítica, la combinación de personalidad robusta e impulsos primarios con que Kaji dota a su criatura la equipararía a los héroes de Verhoeven, partículas peligrosas e inestables de una sociedad gangrenada. (8)

En resumen, la primera parte de Lady Snowblood concentra un guión, una estrella y unos códigos exploitation actuando armónicamente en torno a un concepto tan sencillo como absoluto: la venganza. Y cuando ésta se cumple, el universo de Yuki Kashima se desintegra.

El mundo inercial

Una de las escenas más notables del arranque de la saga es la ejecución del bandido Takemura Banzô (Noboru Nakaya) al pie de un acantilado. Un plano del mar rugiente y un encuadre general con los dos personajes entre las rocas encabezan un juego de picados y contrapicados, el cual traspone al espacio mental el dominio de Yuki sobre su oponente desde una posición elevada. Consumada la venganza, la cámara se recrea en la visión del cuerpo mecido en su propia sangre por las olas, intercalada por un primer plano del rostro crispado de la asesina y una panorámica de la marea a la luz mortecina del amanecer. A lo largo del metraje hay otras secuencias en que la asociación entre naturalezas, humana y cósmica, se adhiere a la subjetividad del punto de vista, denotado por recursos de realización que pretenden fidelidad a la idiosincrasia del personaje. (9)

Adelantemos que nada de esto tiene cabida en Lady Snowblood 2: Love Song of Vengeance (Shurayukihime Urami Renga, 1974). (10) Pese a que la técnica de Fujita en la secuela no desmerece la de la obra precedente (ora rozando lo casposo, ora pergeñando atrevidas soluciones estéticas), la materia que trabaja es muy distinta. Si nos preguntamos acerca de la consistencia del díptico en su conjunto, hallaremos los siguientes elementos en común: la protagonista, el contexto histórico y el enfoque exploitation. ¿Cómo encajan las piezas reutilizadas en este nuevo bloque?

Al acudir a la trama en busca de respuestas, nos topamos con el primer escollo en la motivación de la heroína. Yuki ya satisfizo su sed de venganza, por lo que su prioridad en los compases iniciales de la cinta es escapar de la justicia. En la huida y posterior rendición ante decenas de oficiales que la amenazan con sus espadas puede apreciarse una connotación nihilista característica de las obras de Koike -lo vemos en un sensacional travelling de Yuki paseando entre sus enemigos-, quedando a la postre descafeinada cuando acepta finalmente la salida que se le ofrece para salvar su vida. Sorprendentemente Yuki parece apegarse a la existencia aun sin un destino claro, como cualquiera de nosotros. Ella misma lo enuncia en la frase «Watashi wa shura o sutemashita», lo cual podría interpretarse como «He abandonado la lucha», pero también como una renuncia a su esencia, dado que ese shura coincide con el de su apodo (Shurayukihime). En consecuencia y a semejanza también de la mayoría de los mortales, se degrada su rol de personaje-centro a personaje central entre otros tantos... un leve cambio de categoría gramatical que acarrea nada menos que la desnaturalización de uno de los iconos del cine japonés de los setenta.

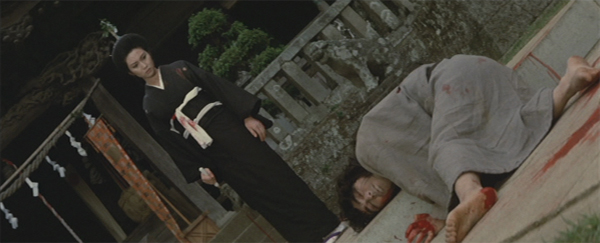

Hay varios aspectos del guión que ilustran la transformación del concepto, siendo el más llamativo el carácter de la misión encomendada a Yuki, impuesta y por consiguiente ajena a sus intereses personales. Lo que en términos de argumento se limita a adaptar fielmente el manga original, en el que ella recibe varios encargos como sicaria, como entidad cinematográfica se viene abajo al dinamitarse los cimientos de la ética de la venganza. Desechada ésta, Yuki deja de ser el alma de la función y cede protagonismo a diversos personajes, en torno a los cuales se entreteje un conflicto al que supedita sus actos en todo momento. El culmen de esa subordinación acontece en los últimos minutos, cuando su compañero de armas interviene decisivamente y se lleva la victoria ante el enemigo, sin dejar para ella más que el sangriento e innecesario golpe de gracia.

Difuminado el punto de vista en una turbamulta más característica del jitsuroku eiga o de un sofisticado jidai-geki de los sesenta, incluso a Meiko Kaji se la ve desorientada en su interpretación, obligada a explotar las raíces emocionales del personaje que se intuían en la primera parte. La abstracción que conducía a lo absoluto se pierde por completo durante segmentos enteros, quizá el más representativo su infiltración como criada en casa del anarquista Ransui Tokunaga (el actor y director Jûzo Itami) para vigilarle y preparar su asesinato a traición, un subterfugio impropio del paladín de la muerte que esperábamos. La lógica no dictaba a priori reinventar su personaje como hiciera en la mencionada saga Stray Cat Rock, pensando en la oportunidad de aprovechar uno de los papeles más depurados de su carrera; sin embargo, carente de un espacio dramático y filosófico en el que desarrollarlo, su inoperancia encuentra analogía en las insulsas espadachinas de los exploitations actuales de Yoshihiro Nishimura y sus alumnos, normalmente interpretadas por actrices porno (Aino Kishi en Samurai Princess) o idols (Eri Otoguro en Oneechanbara: The Movie). Por otra parte y en clave más positiva, por qué no valorar los aciertos de un guión con costuras más apropiadas para un ninkyo eiga, y quizá elucubrar con las posibilidades de una Junko Fuji (por entonces retirada) en el mismo papel, habida cuenta de su destreza interpretativa en textos más corales como los de la saga Red Peony Gambler (Hibotan bakuto, 1968-1972).

Aparte del esquema narrativo en sí, paradójicamente las constricciones a la creatividad se deben en gran medida al elaborado trasfondo político de Love Song of Vengeance. Por más que la imaginería cinéfila vinculada a ninjas y samurais nos transmita la idea inexacta de que el Japón feudal era una jungla -en especial la era Sengoku, más de un siglo de guerras civiles en ausencia de un poder centralizado-, el verdadero caos con su correspondiente crisis de valores advinieron a partir de la caída del bakufu y la naciente época de Meiji en la segunda mitad del s.XIX, en cuyo apogeo transcurre la película. La acción sucede a las puertas de la contienda ruso-japonesa, un evento que alteró decisivamente la conciencia del pueblo japonés al espolear las corrientes nacionalistas que desembocarían en el desastre de la II Guerra Mundial, según han sostenido intelectuales de la talla de Ryôtarô Shiba. (11) Como se infiere de la coyuntura descrita en el primer epígrafe, la crítica y relectura del nacionalismo en los años en que se exhibió el filme conferían una dimensión adicional a las obras ambientadas en períodos de efervescencia política, y Love Song of Vengeance no es una excepción, puesto que no se sustrae del mismo como sí logró su predecesora. La naturaleza política del encargo de Yuki; la convicción de las interpretaciones de Itami, Yoshio Harada (habitual compañero de reparto de Kaji) o Shin Kishida, brillante como el maquiavélico jefe de la Policía Secreta Seishiro Kikui; la pompa ominosa con que el diseño de producción carga las tintas sobre los nuevos poderes, reminiscente de los decorados de la Hammer... Son muchos los detalles que confirman el tratamiento contextual inadecuado para relatar el sino de una existencia solipsista en pos de la venganza, pero quizá ninguno tan obvio como el plano que concluye la saga. Éste enmarca a Yuki en la lejanía, arrodillada ante el cuerpo del activista Shusuke (Harada), entre las banderas de la nación y del Ejército Imperial situadas al frente del cuadro. Compárese con el espléndido broche de Lady Snowblood, un encuadre cerradísimo del rostro de la heroína alzándose sobre la nieve e imprimiendo su mirada de gorgona en la memoria del espectador.

Aparte del esquema narrativo en sí, paradójicamente las constricciones a la creatividad se deben en gran medida al elaborado trasfondo político de Love Song of Vengeance. Por más que la imaginería cinéfila vinculada a ninjas y samurais nos transmita la idea inexacta de que el Japón feudal era una jungla -en especial la era Sengoku, más de un siglo de guerras civiles en ausencia de un poder centralizado-, el verdadero caos con su correspondiente crisis de valores advinieron a partir de la caída del bakufu y la naciente época de Meiji en la segunda mitad del s.XIX, en cuyo apogeo transcurre la película. La acción sucede a las puertas de la contienda ruso-japonesa, un evento que alteró decisivamente la conciencia del pueblo japonés al espolear las corrientes nacionalistas que desembocarían en el desastre de la II Guerra Mundial, según han sostenido intelectuales de la talla de Ryôtarô Shiba. (11) Como se infiere de la coyuntura descrita en el primer epígrafe, la crítica y relectura del nacionalismo en los años en que se exhibió el filme conferían una dimensión adicional a las obras ambientadas en períodos de efervescencia política, y Love Song of Vengeance no es una excepción, puesto que no se sustrae del mismo como sí logró su predecesora. La naturaleza política del encargo de Yuki; la convicción de las interpretaciones de Itami, Yoshio Harada (habitual compañero de reparto de Kaji) o Shin Kishida, brillante como el maquiavélico jefe de la Policía Secreta Seishiro Kikui; la pompa ominosa con que el diseño de producción carga las tintas sobre los nuevos poderes, reminiscente de los decorados de la Hammer... Son muchos los detalles que confirman el tratamiento contextual inadecuado para relatar el sino de una existencia solipsista en pos de la venganza, pero quizá ninguno tan obvio como el plano que concluye la saga. Éste enmarca a Yuki en la lejanía, arrodillada ante el cuerpo del activista Shusuke (Harada), entre las banderas de la nación y del Ejército Imperial situadas al frente del cuadro. Compárese con el espléndido broche de Lady Snowblood, un encuadre cerradísimo del rostro de la heroína alzándose sobre la nieve e imprimiendo su mirada de gorgona en la memoria del espectador.

Por último, de las variaciones temáticas y diegéticas de la secuela tampoco se desentienden las formas de exploitation, el verso suelto de la inexistente canción de venganza. A pesar de que quien les habla no ha acometido la labor de contabilizar los litros de sangre y las mutilaciones de una u otra película del díptico, está fuera de duda la explicitud de Love Song of Vengeance, incluyendo algunas escenas de tortura incómodas hasta para el público de nuestro tiempo. No obstante, tales fragmentos no se adscriben a ningún ciclo de ofensa y desagravio, sino a un planteamiento más vehicular de la trama, donde se insertan aquí y allá cruentas pinceladas de incierto peso discursivo. Siendo generosos, puede concederse a la violencia una cualidad descriptiva de las miserias de la Restauración en detrimento del retrato psicológico de sus comparsas, menos aún de una Yuki desvinculada de sus manifestaciones más rotundas.

Asistimos pues a una traslación de este recurso meramente accesoria y despojada de connotaciones enriquecedoras, una vez abandonado el concepto original de Lady Snowblood. La escisión de los ingredientes exploitation de la expresión filosófica de la protagonista en Love Song of Vengeance se evidencia en la repentina introducción del erotismo como gancho para la taquilla, si bien lejos de alcanzar los niveles de cualquier muestra de pinky violence. Un episodio sexual entre Tokunaga y su esposa al que Yuki asiste ¡como voyeur! no hace más que constatar la disgregación de la franquicia en elementos inerciales, que al ser reubicados en coordenadas artísticas dispares dan lugar a un mundo ficcional con nuevas reglas y criaturas. (12)

La comparación de ambos mundos no pretende tanto la reevaluación de las dos películas -el tiempo ya ha puesto a cada una en su lugar- como una reflexión acerca del fenómeno exploitation, despachado por unos y sacralizado por otros como la concreción más vulgar del cine de masas. No sin razón tiende a tacharse a crítica y cineastas de pusilánimescuando desprecian la conexión de determinadas imágenes con los deseos e impulsos más viscerales del espectador; pero quizá debamos señalar como los mayores responsables de elidir su potencial a supuestos baluartes contemporáneos del género, embriagados de un cine de la inercia donde abundan la sangre y el sexo en confortables formas alienadas de nuestra realidad, temerosa de cualquier sinécdoque de la crudeza del ser humano.

En uno de los pocos momentos de sosiego que disfrutan Yuki y Ashio en Lady Snowblood, éste se pregunta acerca de su amada «¿Podrá acaso la nieve de la venganza, teñida de sangre, convertirse de nuevo en blanca y dulce nieve?» (13) Tan solo enfrentados al dolor y la muerte reunimos fuerzas para cuestionarnos todo lo demás, y buscar la belleza en este mundo donde nada encaja.

|

(1) HUIDOBRO, IGNACIO. Jitsuroku Fiction: Los violentos años setenta. Détour, nº 2, Marzo de 2011.

(2) HAMADA, KOICHI. Japan 1968. A reflection point during the era of the economic miracle, Center Discussion Paper Nº 264, Universidad de Yale, Agosto de 1996.

(3) Un legado, no olvidemos, reinterpretado en clave imperialista desde la era Meiji (s. XIX), lo cual nos aleja de la dicotomía "Japón antiguo vs Japón moderno".

4) No obstante, la percepción inmediata del contexto en que se tomaron aquellas medidas gubernamentales dio lugar a obras con turbio trasfondo socioeconómico como Los canallas duermen en paz (Warui yatsu hodo yoku nemuru, Akira Kurosawa, 1960) o Chi wa kawaiteiru (Yoshishige Yoshida, 1961).

(5) En brns.com podemos leer un interesante análisis de este y otros referentes del cine asiático presentes en Kill Bill.

(6) Recomendamos se contrasten dichas escenas con la excitante y consentida -ergo fantasiosa- violación de la protagonista de Zero Woman: Red Handcuffs (Zeroka no onna: akai wappa, Yukio Noda, 1974), en la que planos detalle del cuerpo de la bella Miki Sugimoto se intercalan con otros de su rostro de aire estoico y calculador.

(7) Merece la pena comparar ese matiz de abstracción con otro de los trabajos de Kaji, la más terrenal y apasionada (y todavía formidable contrincante) Akemi Tachibana en The blind woman's curse (Kaidan nobori ryu, Teruo Ishii, 1970).

(8) "Siempre que me daban un papel fuerte me preocupaba por hacerlo aún más fuerte. Pero era una fuerza originada igualmente de la bondad y la aceptación de los mayores y los más débiles. Asumir la responsabilidad de ser el que manda. Quizá alzarme por encima de mis mayores y ser una líder. Me preocupaba más la fortaleza mental que en modo alguno la fuerza física." Entrevista con Meiko Kaji en D., CHRIS. 2005. Outlaw Masters of Japanese Film, I.B.Tauris & Co Ltd. Londres & Nueva York, página 67.

(9) La perspectiva subjetiva de Fujita no era rara entre sus contemporáneos, con ilustres predecesores como el frenesí concupiscente de A lustful man (Kôshoku ichidai otoko, Yasuzo Masumura, 1961) o la distorsión de la narrativa de The sword of doom (Daibosatsu tôge, 1966).

(10) A partir de ahora nos referiremos a la segunda parte como Love Song of Vengeance y a la primera como Lady Snowblood, salvo que hagamos mención expresa de su carácter de saga en el caso de esta última.

(11) ICHIKAWA, Shin'ichi. La guerra ruso-japonesa vista por Ryôtarô Shiba (1923-1966). Conferencia pronunciada en la Sociedad General de Autores y Editores de Madrid, 22 de marzo de 2006.

(12) Una interesante reordenación de factores similares puede descubrirse en The Princess Blade (Shurayukihime, 2001). El remake futurista de Shinsuke Sato vuelve a otorgar peso al drama de Yuki, pero éste se percibe hueco al renunciar a la violencia explícita del original sin proponer una alternativa.