De los casos más sonados que estos nichos albergan, este llegó a ser noticia de telediario, y no porque los tres payasos que los ocupan, los tres hermanos, fueran famosos, pues la fortuna no les pasó ni de lejos, sino porque los arrolló un tren en un paso a nivel sin barrera.

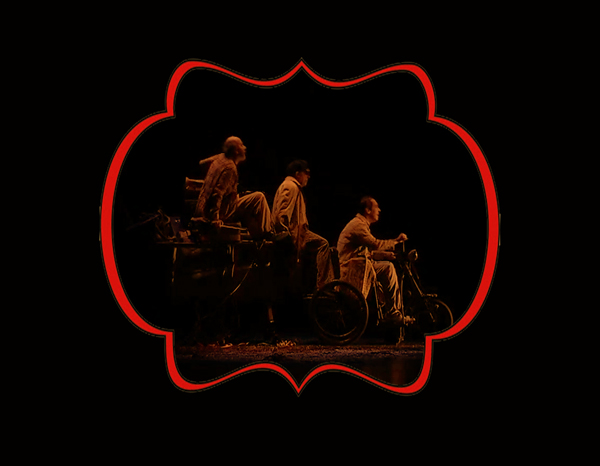

No era esto raro, dado el extraño furgón en el que vagaban más que viajaban. El vehículo, un modelo tan viejo que ya no quedaban recambios, estaba compuesto por piezas dispares de todas las chatarrerías que iban cruzando. Y no, no se averiaron ni se quedaron sin gasolina sobre las traviesas. Simplemente les sorprendió la noche, y aquel sitio les pareció bueno para echarse a dormir. Quiso el destino que justo sobre una vía les llegara el sueño. Los despertó el expreso de las siete, iba con retraso de veinte minutos, arrollándolos.

En la puerta del vehículo, que apareció a más de doscientos metros del impacto, estaba rotulado, con los colores de la bandera americana, su nombre artístico: Zarandinnis Brothers.

Quedaron también diseminados por el cañaveral, hasta donde su mala fortuna los trajo, todos sus chismes: un bombo, una guitarra, un trombón y un acordeón, todo destripado. Una vieja maleta a rayas, que al viento iba soltando confetis y humo de la harina que usaban de maquillaje, pingajos costrosos y extravagantes, viejos zapatones de payaso, una escala enredada entre los cuerpos, entre lo que de ellos quedaba.

Los forenses fueron reunidos, la noticia trascendió y los informes debían ser meticulosos. Estuvieron varios días recogiendo pedazos, y semanas averiguando de quién era cada uno de ellos. Y al fin, como sostiene el doctor Ribera, un trabajo brillante, para quemar algo más tarde.

Fueron los Zarandinnis hijos de un payaso que, aunque no conocido, llegó a circos importantes de Europa: Rafael Peñíscola, Rafinni. Vinieron al mundo en las distintas ciudades de sus tournées: Toulouse, Gijón y Tafalla, por orden cronológico.

El mayor era muy viejo como para saber si tenía algún retraso mental o simplemente chocheaba. Andaba muy encorvado y renqueante de una pierna, y se le podían contar las costillas. Rara vez iba afeitado, tenía una dejadez extrema y daba fato a meados.

Nunca salió del circo en el que se crio, y donde llegó a ser un buen trapecista, pero al poco de fallecer el padre, y según dicen por causa del coñac, se cayó de cinco metros de altura. No se mató de milagro. Pero ya quedaría inútil para subir al trapecio.

Solo entonces, por subsistir, consintió en pintarrajearse y hacer entradas de payaso con su hermano Pampringao. La deslucida carpa donde trabajaban, estando al norte de Portugal, la destrozó un vendaval. Decidió entonces cada artista del elenco, a saber, un domador de tres famélicos leones, una pareja de equilibristas, un mago y un volatinero, tirar por su cuenta. Se repartieron lo que tenían, y ellos se quedaron con una destartalada furgoneta. Comenzaron entonces un vivir de pasar la gorra por la plaza de los pueblos que los llevó a poco menos que la indigencia.

Rampló nunca dejó el alcohol. Dormitaba casi todo el día. Ya ni siquiera daba bien las réplicas de los chistes, no servía ni para ser el payaso de las bofetadas. Pero era el único que tenía recuerdos de su padre, aunque naufragaban en su memoria, tomando ya visos de leyenda. Su ilusión fue siempre seguir aquella estela del aclamado padre difunto.

Solo era feliz cuando subía. El miedo metido en el estómago, una garra que me estrangulaba por dentro, un peso en las entrañas... Todo eso desaparecía cuando abría mis brazos y saltaba... ¡El más difícil todavía! A mitad de lo imposible... Hacia allí salté, en un vuelo hacia el paraíso... Sentía el aire en mis pulmones, el cielo en los ojos, el corazón latiendo como el de un águila, en verdad volaba... Volaba... Volaba... Volaba hacia la gloria...

El del medio sí era a todas luces tonto. Se llamaba Pedro, porque nació, estando el circo en Gijón, el señalado día del santo, patrón de la ciudad. Pero por este nombre no lo conoció nunca nadie, sino por el mote, más que nombre artístico, de Pampringao.

Era zambo y tenía el hábito de sacarse mocos de la nariz. Su cara estaba siempre churretosa, entre el sudor y el maquillaje que nunca se limpiaba. Iba tan remendado que ya era imposible saber sobre qué tela se cosían los nuevos parches. Tocaba el tambor.

Le solían gastar bromas pesadas y, en los pueblos, los niños le corrían a pedradas. Siempre se acababa refugiando tras el hermano pequeño, el único que se podría considerar normal de los tres.

Aquella noche había comido algunas sobras que le dieron en un bar, y durmió inquieto. Soñaba con una corriente de agua que lo llevaba...

El agua forma un arroyo y nos arrastra... Nos está llevando la corriente... Mientras flotemos no hay peligro... Despliega las velas para que el viento nos lleve... Menos mal que el agua nos lleva lejos... Hemos dejado atrás islas de basura. Debemos de haber llegado a mar abierto... Las travesías las hacíamos cantando... cantando llegaremos antes... Ahora llega un tren... Se escucha el pito.... Aquí llega... pipipipiiiiiiiiiiiii....

El silbato del tren no llegó a despertarlo: se entremetió en sus sueños; quién sabe si estos siguieron o fueron interrumpidos para siempre.

El hermano menor era mal encarado. Hacía de payaso blanco, quizás las lentejuelas y el sombrerito cónico los heredó del padre, que, como siempre le recordaban, sí llegó a triunfar en circos de renombre. Se llamaba como el abuelo materno, Honorio, de ahí el Honorinni de su nombre artístico. La herencia de familia le pesó como una losa.

Nunca se quiso dedicar al circo. Intentó estudiar varios idiomas sin aprender ninguno, trabajó como aprendiz de varios oficios sin encontrar en ninguno porvenir, aguantó en una fábrica de coches hasta que lo echaron. Coincidió esto con el fracaso de su relación sentimental. De un día para otro se encontró en la calle, hambriento y aterido. Su orgullo hizo que no mendigara. Lo sorprendieron robando comida, y lo acusaron también de vender drogas. Estuvo seis meses en la cárcel. Cuando salió, sin saber adónde ir, buscó a sus hermanos, que estaban varados con la furgoneta averiada en las afueras de un pueblo polvoriento. La logró componer y se unió a ellos tocando el acordeón. Parecía cansado de vivir, apenas hablaba, y cuando lo hacía se notaba la amargura en cada frase. Él conducía la furgoneta, hasta que el cansancio le pudo.

Aquel le pareció buen sitio para parar: era un carril con un cañaveral y estaba oscuro. Allí podrían dar una cabezada y ver al día siguiente si en el pueblo que pararan los dejaban trabajar o los echaban por ambulantes.

¡Cinco generaciones de grandes artistas difuntos! Muertos que pasan por la vida engendrando a otros muertos. Hasta llegar a estos muertos estériles, que no engendraron nada. ¡Pasen y admiren a estos muertos de fama mundial!

Lo despertó el silbato de un tren. Pensó que no debía de faltar mucho para que amaneciera. Se puso un cigarrillo en los labios. Cuando lo vio, ya lo tenía encima. No gritó: cerró los ojos para no ver su muerte. No tuvo buena suerte en la vida.

Texto incluido en Aquí yacen (dramatis personae), publicado por Pepitas de Calabaza, a los que agradeciemos la autorización para su publicación.

|

|---|