Muchas veces escribir es como intentar trazar una línea que conecte puntos aislados que se han ido recolectando, con la esperanza de que terminen formando un dibujo o por lo menos una forma que sea posible identificar. Una maniobra que, al contrario de como solía pasar infaliblemente en los álbumes de pasatiempos infantiles, no siempre tiene por qué terminar dibujando un mapa. Puede que el producto resultante sea un garabato, o que el mapa trazado al final no sea más que una trampa de la que conviene desconfiar. Los puntos que hoy se intenta unir son los de la presencia repetida y llamativa del dulce, de la repostería, en las películas de Nanni Moretti. Y el falso mapa que ha salido de la primera tentativa es el siguiente: el dulce como este vientre materno acogedor, balsámico, ese lugar cálido y reconfortante al que volver; una respuesta que apela a la infancia y a los traumas del individuo. Ante este resultado borraremos, por tanto, este mapa, para hacer un segundo intento. Partamos esta vez desde el desinterés de situarnos en el sillón del psicoanalista. Ya el mismo Moretti se ha ocupado, por su cuenta, de situarse de una manera incómoda en ese mismo lugar. No hace falta más que remitirse a su personaje en La stanza del figlio, a la representación de la vida de Freud de Sogni d'Oro, o a la mismísima intervención psiquiátrica en Habemus Papam: un psiquiatra que acaba haciendo de animador socio-cultural en el Vaticano, o una psiquiatra a la que se le cuentan mentiras y que ve el origen de todos los males en el mismo sitio, siempre, sin importar el caso.

Pero recordemos lo esencial: estamos aquí para hablar de cosas importantes, es decir, de tartas. De este modo podremos elaborar, a base de azúcar y harina, un pequeño inventario de highlights que terminará trazando nuestro dibujo.

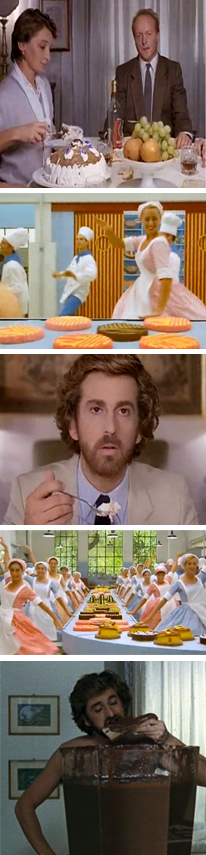

- Sogni d'Oro: aquí Moretti/Appicella no conseguía más que un apaño. Cacao, azúcar, ricotta, un poco de leche, nada sofisticado; un improvisado intento de dulce que, como el mismo dice, funciona. En medio de una cena de dos amigos con su madre, que desemboca en una exaltada, violenta y rabiosamente divertida escena en la que termina apaleando a su madre. Tras el cristal de una vitrina, en otra secuencia, contempla un bello surtido de tartas, recitando sus nombres a sus compañeros. Hasta llegar a la Sacher Torte. Ah, la Sacher Torte.

- Bianca: Toda una confitería a nuestra disposición, un paroxismo de dulces como el de esos surtidos de pastelería que conquistan las mesas cada domingo o fiesta de guardar. El helado con el que aparece Bianca en la puerta de Michele. La tarta Sacher que sirve Michele a Bianca en su primera cita, ese equilibrio que intenta explicarle, obsesivo, en la tarta de chocolate rellena de mermelada y cubierta de chocolate fundido, que se acompaña con una buena cantidad de nata. El enorme bote de Nuttella al que Michele se aferra, desesperado, en uno de sus sueños, durmiendo junto a Bianca. Los profiteroles que le acompañan, envueltos en un paquete de papel atado con un lazo, cuando acude a la comisaría a enfrentarse a sus actos. El Mont Blanc, esa montaña de puré de castañas y praliné de almendra, sintomático postre en la mesa familiar que acoge a Michele Apicella.

- Palombella rossa: los hombres que ofrecen pasteles a Michele a la orilla de la piscina. Un ofrecimiento ladino e interesado, falso. Le obligan a comérselo, escudándose en un Michele pasado en el que el Apicella presente no se ve reflejado. Más adelante, Michele/Moretti escapa de un discurso político trasnochado y zafio a una piscina llena de representaciones del dulce. Hay una escena, también, en la que el protagonista aparece de niño robando un pastel Mont Blanc.

- Aprile: aquí el director busca qué película quiere dirigir de verdad, sin decidirse. Oscila entonces entre la idea peregrina de un documental político y su verdadera manifestación en este sentido: la historia de un pastelero trotskista, denostado, que vive feliz entre sus pasteles. Una película en forma de tarta: un musical de los años cincuenta en colores pasteles.

Ahora, una tentativa, que siempre estará un poco al bies apuntando en la dirección de quien la escribe. Cuando se hacen dulces, o se intenta hacerlos, ese hacer no es otra cosa sino el intento de conseguir una especie de ideal, de perfección. Y la clave, lo que lo hace atractivo, es el hecho casi mágico de que, partiendo de componentes que aislados carecen de brillo y de carisma, se puede conseguir algo sublime. Una pura invención del ser humano, pero que es de alguna manera un destilado que solo existe para el solaz. La harina, la mantequilla, el cacao, el azúcar, la nata, las esencias, los frutos secos se combinan en caprichosas formas, en objetos que rehuyen lo práctico para abrazar el placer. No son lo más alimenticio, ni lo más saludable, comer dulces no produce nada útil ni beneficioso dentro de la lógica mercantil del mundo en el que vivimos, sino que sirven para disfrutar de una forma inmediata y redonda en su clase. Los dulces son, entonces, una utopía, una representación de lo que podría ser, una demostración palpable de que se puede aprehender la belleza y la armonía. No en vano, Sacher, el nombre de su tarta favorita, es el que Moretti usa para su productora y para el remanso en forma de sala de cine que fundó en Roma en los años 90.

Por todo esto se podría decir que ese apaño de Sogni d'Oro no es otra cosa que la representación, en un lenguaje casi privado, de un fallido intento de escapar del lugar común de las batallitas maternas hacia un sitio más elevado. Aquí Moretti se ayuda del dulce para centrarse en su propia búsqueda y, de paso, desdibujar el discurso manido y tópicamente reivindicativo de su madre -quien se desentiende políticamente de todo echando la culpa a otros (la juventud, los políticos) del estado de las cosas. Algo que termina por no sostenerse, fallando en la tarea de contener a un Moretti/Apicella que se vuelve con ira a su realidad, hacia el discurso de autobús de la madre que embarulla sus propias ideas. Appicella/Moretti ve también, en la vitrina de la pastelería, esos bellos ideales inalcanzables. Y en el bar (sitio en el que tiene la posibilidad de ser reconocido, como director de cine que es) pasa las horas, siempre con un helado, pequeños huevos de chocolate o una napolitana de chocolate, a contracorriente de los que toman copas, fiel a sí mismo.

El caso de Bianca parece el conflicto del cineasta con lo que representa y del personaje con lo que siente y piensa. Moretti, aún parapetado en Michele, explica (con impaciencia y con furia, si es necesario), cómo se debe comer un Mont Blanc o una tarta Sacher. La escena con la familia y el Mont Blanc parece hablar, en cierto modo, de la tendencia del ser humano a pasar por encima del otro: el padre de familia excavando en la tarta, rompiendo su equilibrio y estropeándola para el resto. Y sin tener ni idea de qué es una tarta Sacher, esto es, sin siquiera imaginar el camino a lo bueno y lo bello.

No soporta, incluso en la cara más deseable de su realidad, estando con Bianca, que las cosas no sean milimétricamente perfectas, que haya un solo elemento que se desvíe de su idea de cómo deben ser las cosas. Y se aferra, en sus sueños, a lo que no falla, a lo que ya es redondo y perfecto sin más: ese gigantesco bote de Nutella. E incluso, ya en la comisaría, lleva consigo un trozo de la idea de que las cosas pueden ir bien. Los profiteroles no son una extravagancia o una concesión como la del condenado a muerte que fuma un cigarrillo, sino que son la única esperanza para este Apicella/Moretti de peinado zafio de que lo absoluto existe. Vemos así las películas de Moretti contagiados de ese desasosiego suyo, desesperado y a veces cómico, de saber que las cosas no son como deberían, de que se actúa en la vida siguiendo unos patrones falsos que nunca colman las expectativas. No tiene respuestas: es por eso que sus películas están llenas de idas y venidas, de ese inconformismo continuo (y extrañamente combativo) que da el no estar a gusto con nada, el contemplar cara a cara la ridiculez del mundo.

“La felicidad es una cosa sería -dice Apicella- y por tanto debe ser absoluta”.

La messa è finita es quizás el filme más premonitorio, ya en los ochenta, de lo que será el Moretti de los años 2000. Aquí, un punto y seguido que no deja de estar respaldado por una visita a una fábrica de chocolatinas. En Palombella rossa es donde todo esto que venimos diciendo cobra una fuerza más evidente. Para empezar, con el ofrecimiento de pasteles a la orilla de la piscina, paraísos malinterpretados que en nada concuerdan con la verdad visceral de Michele/Nanni. La huida a la piscina dulce es también una manifestación de la lupa despiadada con la que observa las consignas trasnochadas de su partido, discursos muertos en vida en los que no encaja la dimensión humana. Y, cómo no, el recuerdo infantil del robo del pastel, y la reacción, real o fabulada, de los padres, algo así: “no es la primera ni la última vez que alguien acaba en la cárcel por el dulce. Tu madre y yo hemos decidido enviarte a la cárcel nosotros mismos, mejor a que lo haga un policía o alguien en la parada de un autobús”. Nada más elocuente sobre cómo las posibilidades de alcanzar la utopía se cercenan antes de nacer.

En Aprile, por fin, llega el colmo del dulce. Pues Moretti decide dejar de lado lo feo, lo que le indigna, y filmar lo que le gusta. No solo el Moretti real sino el de ficción, que se debate dentro de su poco apetecible deber de hacer un documental sobre la enervante realidad política que le circunda. De ahí que se pase la película lidiando con la paternidad, y con lo que le enfada, sin conseguir situarse. Es entonces, una vez su hijo ha nacido, que decide regresar él mismo a su estado primitivo y hacer lo que realmente le interesa, lo que mejor expresa su actual estado: los pasteles, la música, en su musical sobre el pastelero trotskista. Cambiar por cuestiones más humanas y simples el maligno caos del mundo en el que vivimos.

Pero los años pasan, el tiempo avanza. Puede entonces también que el último Moretti, desde La stanza... hasta Habemus Papam (Ya en Caro Diario, se puede decir incluso), haya abrazado la confusión como única alternativa, rompiendo una y otra vez los moldes que él mismo ha construido en su cine. Aunque los pasteles siempre sigan ahí, de una manera u otra y de la misma manera que siempre nos rodea el aire que respiramos, la respuesta es la falta de respuestas, independientemente del estamento que se ocupe. Ya lo que le mueve no es el ánimo inconformista e iracundo, la resistencia huérfana, sino la aceptación del sinsentido y el intento convivir con este extraño compañero. La utopía no tiene lugar en ese universo, pues parece que el paso de los años ha traído una nueva posición en el mundo a Moretti, quien no piensa ya en utopías sino que mira a la cara a la propia condición del individuo. Desde la figura del psiquiatra que no puede soportar su profesión, y que se enfrenta él mismo a un duro golpe, a la de un Papa que no es sino un tipo corriente: humano, demasiado humano. Porque ni el Papa ni Moretti tienen ya la certeza de que el cielo existe, esto es, una tierra prometida tan perfecta como el dulzor del puré de castañas en una tarta Mont Blanc.

|