Que el cine de nuestro tiempo se encuentra inmerso en un proceso de cambio de impredecibles consecuencias resulta un hecho innegable para todo aquel que sea capaz de articular una visión de conjunto al respecto. Y no es que el fenómeno sea especialmente novedoso, pues si hay una constante en la evolución del séptimo arte desde su eclosión a finales del siglo XIX hasta nuestros días es su adecuación a los sucesivos avances técnicos en el campo de la imagen, llámese technicolor, steady-cam o 3D. Pese a los denodados esfuerzos de unos pocos por poner en valor esa pureza original a medio camino entre el valor documental y la narrativa clásica -una imagen, un concepto-, lo cierto es que la velocidad con que la industria cinematográfica ha quemado etapas respecto al discurso digital, posibilitando a su vez su asimilación masiva para cientos de millones de espectadores, nos acerca de manera inexorable a un todavía hipotético, pero ciertamente plausible, cambio de paradigma: el advenimiento de lo que podríamos llama el audiovisual virtual total.

Un escenario que empieza a tomar forma en el propicio caldo de cultivo que aportan las grandes producciones norteamericanas de la década de los ochenta con su necesidad de implementar, en muchas ocasiones ad hoc, las mejoras tecnológicas necesarias para hacer posibles una variada gama de experiencias novedosas que arrastraran a los espectadores a las salas. Por más que sea obligado citar nombres del calibre de Steven Spielberg, George Lucas o Ridley Scott, lo cierto es que el gran pionero no es otro que James Cameron, que de la mano de los técnicos de Digital Domain incluyó en el metraje de Abyss (id, 1989) una animación de agua lo suficientemente realista como para plantearse un paso de mayor enjundia: la creación de un humanoide generado por ordenador (C.G.I) capaz de cambiar su estructura corporal e interaccionar de manera convincente con los intérpretes de carne y hueso. Terminator 2: el Juicio Final (Terminator 2: Jugdement Day, 1991) inaugura un camino al que no tardarán en sumarse otros cineastas, y que tras casi dos décadas de fructíferos avances alcanza con Avatar (id, 2010) su punto de no retorno: el diseño de un entorno digital sumamente convincente tanto en lo visual como en lo dramático.

Pero no podemos quedarnos tan solo en la evolución reciente del cine de gran aparato, pese a su mayor visibilidad, pues hay otros formatos que, al albur de esta revolución tecnológica también están viviendo su particular edad de oro: es el caso de las series de televisión, el documental o los videojuegos; centrándonos en estos últimos no hay más que recordar los primeros soportes domésticos comercializados en nuestro país -el mítico Spectrum de 128k o la Atari 2600, sin ir más lejos- y compararlos con las videoconsolas de última generación: la distancia que separa Space Invaders (Taito, 1978) o Donkey Kong (Nintendo, 1981)de las sagas Uncharted o Gears of War no es solo la esperable tras más de treinta años de imparables avances técnicos aplicados al negocio del entretenimiento, sino que tiene otras implicaciones, psicosociales si se quiere, que atañen ante todo a la forma de relacionarnos con las imágenes y los soportes, de interactuar con ellas. Y que ha dado lugar a una variada gama de perfiles de jugador, del niño ávido de estímulos novedosos al adulto interesado en la experiencia estética, complejizando enormemente la oferta y, por lo general, la exigencia del usuario medio.

Claro que son los aspectos menos teoréticos, ligados fundamentalmente al cuantioso retorno económico de las inversiones anuales de la industria del videojuego, los que se han convertido en punta de lanza del cambio que se vislumbra en el horizonte, indisolublemente unido a la faceta lúdico-cultural del capitalismo de masas. La considerable inversión que requiere una producción cinematográfica media cada vez resulta más difícil de rentabilizar, por no hablar de los descomunales presupuestos de los blockbusters; así las cosas, la consecuencia lógica es la homogeneización del producto en base a unos parámetros preestablecidos y cada vez más monolíticos, derivados de lo que, se supone, “la gente quiere ver en pantalla grande”. Volviendo a las grandes superproducciones, ante todo un demográfico compuesto por adolescentes y post-adolescentes, constituyentes del segmento poblacional que, de nuevo se supone, mejor ha asimilado los códigos visuales característicos del marasmo digital y, por ello mismo, más proclives se muestran a consumirlos compulsivamente.  En resumidas cuentas, una dañina concatenación de supuestos que, resulta evidente, ha cambiado drásticamente las relaciones entre cine y videojuegos, modificando sustancialmente un desigual equilibrio de fuerzas que, hasta hace tan solo unos años, se inclinaba incontestablemente del lado del primero.

En resumidas cuentas, una dañina concatenación de supuestos que, resulta evidente, ha cambiado drásticamente las relaciones entre cine y videojuegos, modificando sustancialmente un desigual equilibrio de fuerzas que, hasta hace tan solo unos años, se inclinaba incontestablemente del lado del primero.

La limitación del soporte

Los años ochenta determinan, como vimos, el establecimiento de un modelo productivo caracterizado por la búsqueda de la evasión y el disfrute desprejuiciado para todos los públicos, con la vista puesta, principalmente, en los más jóvenes. Los avances técnicos incorporados a la propia gramática cinematográfica, y que tras los tempranos hallazgos presentes en títulos de los setenta tan destacados -a este respecto- como La guerra de las galaxias (Star Wars. George Lucas, 1977), Superman (id. Richard Donner, 1978) o Alien el octavo pasajero (Alien. Ridley Scott, 1979) se habrían de convertir en recurso habitual, van a posibilitar una auténtica avalancha de películas encuadrables en los diversos palos del fantástico y aventurero, consolidando ambos géneros como los más propicios para visualizar narraciones trepidantes que arrastren a las masas a las salas de exhibición. Hablamos pues de la primacía de una dinámica experiencial donde la emoción del momento se superpone a la reflexión, que si se produce se dará con posterioridad al visionado, difícilmente durante.

Quede claro que ello no supone una renuncia a las reglas canónicas de la narrativa fílmica, por más que las historias se plieguen, de modo evidente en relación a lo visto en décadas precedentes, a la necesidad de incluir unas cuantas set pieces de acción hiperbólica que satisfagan al espectador ávido de vivencias bigger than life. Recordemos, sin ir más lejos, En busca del arca perdida (Raiders of the Lost Ark. Steven Spielberg, 1981), Depredador (Predator. John McTiernan, 1987) o Batman (id. Tim Burton, 1989); entretenimientos ante todo, sí, pero con personajes con trasfondo -pese a su inequívoca condición de arquetipos más o menos heroicos- cuyos actos se derivan de unas motivaciones que emanan de las imágenes y los diálogos, y en menor medida del aporte del estereotipo. Si a ello añadimos el esquema clásico de planteamiento, nudo y desenlace -heredado de la tradición literaria, vía primacía del guión- y unos metrajes que ponderan los diversos elementos en liza para que unos y otros se retroalimenten positivamente, llegamos al hecho diferencial cinematográfico que caracteriza las mejores superproducciones de aquellos años: celuloide de pleno derecho, pletórico de emociones fuertes para todo tipo de públicos pero sin caer en el error de minusvalorarlos. Y por ello mismo, títulos capaces de generar una mítica que sobreviva al paso del tiempo.

¿Qué panorama encontramos en la otra orilla? La llegada masiva a los hogares de las consolas de videojuegos ha reducido considerablemente la afluencia a los arcades, que pese al cambio en los patrones de juego siguen haciendo vibrar a multitud de usuarios a ritmo de Out Run (Yu Suzuki y Sega AM-2, 1986) o Final Fight (Capcom, 1989). De la misma manera que la aparición del video conllevara una drástica modificación en los patrones de consumo del producto cinematográfico -como ya pasara con la llegada de la televisión-, los nuevos formatos domésticos determinan una experiencia lúdica menos colectiva y más accesible, con lo que ello supone de cara al establecimiento -y consecuente consolidación- del hábito jugable puro, sin añadidos sociales; de esta manera, los nuevos soportes de Nintendo y Sega, con sus características técnicas claramente mejoradas respecto de la primera generación, reinan en los hogares de todo el mundo. Y los entrañables Super Mario y Sonic, principales emblemas, respectivamente, de las dos multinacionales japonesas, cuentan por millones los entusiastas compradores de cada una de las nuevas entregas que protagonizan.

Todo un éxito en concepto de ventas y merchandising derivado que, pese a todo, no se ve acompañado de la conquista del mundo del cine, que si que completa un exitoso desembarco en el de las videoconsolas, con Indiana Jones o Terminator campando a sus anchas por los soportes de 8 y 16 Bits. Las posibles explicaciones a esta asimetría van de lo técnico -la imposibilidad de reproducir de manera realista aventuras repletas de acción y misterio- a lo socio-cultural -los videojuegos tienen, en estos primeros años, un demográfico masivo infanto-juvenil que dificulta enormemente su implantación en otros grupos de edad-, pero todas redundan en un hecho incontestable: la lógica dificultad del usuario medio para identificarse lo suficiente con un entorno bidimensional y pixelado como para interesarse en su traslación a la gran pantalla, lo que no le impide ampliar a la inversa la anhelada experiencia cinematográfica reduciendo su alcance pero, eso sí, dándose el gustazo de manejar a su antojo iconos universalmente conocidos. La industria del cine aún tardará unos cuantos años en incluir a los videojuegos como posibles fuentes de inspiración, al nivel de los seriales televisivos, novelas y cómics o el propio bagaje fílmico, en la forma de los incipientes remakes y reboots.

Adulterando el blockbuster

Los primeros intentos en firme por cambiar esta situación se producen en la década de los noventa, y apuestan sobre seguro. La aparición de títulos como Super Mario Bros (id. Anabel Jankel y Rocky Morton, 1993) o Street Fighter: la última batalla (Street Fighter: Ultimate Battle. Steven E. de Souza, 1994) se deriva del respaldo masivo con que cuentan sus predecesores jugables, pero ambas naufragan estrepitosamente a la hora de dotar de pertinencia cinematográfica a unos personajes y situaciones que ni la tienen ni lo pretenden. Pese a todo, los años venideros van a caracterizarse por un creciente interés hacia este sector por explotar, que alcanzará su punto de ebullición merced a dos hitos fundacionales: la llegada de una nueva generación de videoconsolas -a los más recientes soportes de Nintendo y Sega se sumarán la PlayStation de Sony y, posteriormente, la Xbox de Microsoft diversificando exponencialmente la oferta- cuyas mejoras técnicas permiten la generación de entornos en tres dimensiones progresivamente más realistas, y el estreno en 1999 de la película sin la cual resulta imposible entender todo el proceso de síntesis que ha terminado por eclosionar en el siglo XXI: nos referimos, evidentemente, a Matrix (id. Andy y Larry Wachowski, 1999), dada su condición de obra seminal en la configuración de esta nueva virtualidad apoyada en el relativismo inherente a los mecanismos de la percepción humana, concepto que ha sido totalmente asimilado al acervo cultural de nuestro tiempo y que, en lo estrictamente visual, ha posibilitado una forma diferente de relacionarse con las imágenes, popularizando para el gran público efectos como el bullet time o el morphing.

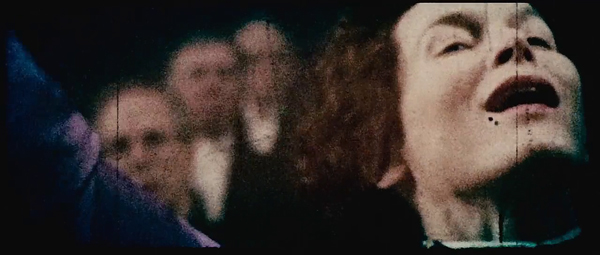

Claro que ya sus secuelas confesas -e inconfesas- optaron por el camino fácil, esto es, estandarizar los aspectos más efectistas renunciando insensatamente a los valores de concepto que, indisolublemente unidos a su plasmación estética, dotaban de pleno sentido al filme original. De esta manera la inmisericorde proliferación de productos à la Matrix ha terminado por configurar un nuevo marco en el que el grueso de producciones del segmento mainstream apuestan por llevar la experiencia cinemática hasta sus últimas consecuencias, renunciando sin rubor a aquellos determinantes que aquí hemos definido como propios del hecho diferencial cinematográfico -motivaciones, carácter, narrativa clásica- y que se diría que para los más conspicuos generadores de estímulos dificultan, cuando no imposibilitan, la primacía torrencial de las imágenes y la vivencia generada por ellas, convertida en valor supremo de estos nuevos tiempos. Un terreno -ahora sí- abonado para que las adaptaciones de célebres videojuegos se generalicen, con resultados aceptables cuando lo que se pretende es trasladar atmósferas desasosegantes -Silent Hill (id. Christophe Gans, 2006)- y no solo amplificar sesgadamente la resonancia de un personaje con nombre y apellidos -Lara Croft. Tomb Raider (id. Simon West, 2001).

Claro que ya sus secuelas confesas -e inconfesas- optaron por el camino fácil, esto es, estandarizar los aspectos más efectistas renunciando insensatamente a los valores de concepto que, indisolublemente unidos a su plasmación estética, dotaban de pleno sentido al filme original. De esta manera la inmisericorde proliferación de productos à la Matrix ha terminado por configurar un nuevo marco en el que el grueso de producciones del segmento mainstream apuestan por llevar la experiencia cinemática hasta sus últimas consecuencias, renunciando sin rubor a aquellos determinantes que aquí hemos definido como propios del hecho diferencial cinematográfico -motivaciones, carácter, narrativa clásica- y que se diría que para los más conspicuos generadores de estímulos dificultan, cuando no imposibilitan, la primacía torrencial de las imágenes y la vivencia generada por ellas, convertida en valor supremo de estos nuevos tiempos. Un terreno -ahora sí- abonado para que las adaptaciones de célebres videojuegos se generalicen, con resultados aceptables cuando lo que se pretende es trasladar atmósferas desasosegantes -Silent Hill (id. Christophe Gans, 2006)- y no solo amplificar sesgadamente la resonancia de un personaje con nombre y apellidos -Lara Croft. Tomb Raider (id. Simon West, 2001).

Los proyectos acumulados para los años venideros, que se irán materializando en la medida en que su consideración de potencialmente rentables no varíe con la inexorable crisis que amenaza con instalarse definitivamente en Hollywood, aluden de forma inequívoca a la etapa de bonanza económica y creativa que atraviesa el sector de las videoconsolas desde la llegada de la séptima generación -PS3 de Sony, Xbox 360 de Microsoft y Wii de Nintendo. Y es que la potencia técnica alcanzada por estas máquinas prodigiosas ha terminado por difuminar la barrera entre la reproducción realista de la realidad y su mera recreación, igualando cine y videojuegos a nivel de potencialidad de la experiencia lúdica. Pero con una particularidad esencial que termina por decantar la balanza del lado de los segundos: cuando el jugador maneja a su avatar, explora el contexto y toma las decisiones él, y sólo él, es el foco de la vivencia; esta no es vicaria sino protagónica, convirtiéndole por personaje interpuesto en la medida de todas las cosas. Y contra este estatus, propiciado como hemos visto por el imparable avance tecnológico, no hay simulacro cinematográfico que valga. Salvo, claro está, que no se renuncie al abc del hecho fílmico, echando la vista atrás y dejando de atisbar hacia delante.

Un precepto todo lo reaccionario que se quiera, pero por el que las sagas de videojuegos más exitosas han apostado decididamente. Y no se trata de implementar las consabidas secuencias cinemáticas al término de cada fase, sino de impregnar todo el producto de un espesor conceptual y narrativo que es lo que posibilita, en último término, el interés hacia lo que vemos, escuchamos o sentimos. Vayan unos ejemplos para los profanos en la cuestión: Nathan Drake vagando por el desierto de Rub Al-Jali, siguiendo los pasos de T.E. Lawrence, mientras asistimos alucinados a un delirio de luz cegadora y versos de T.S. Eliot. Ezio Auditore escuchando sin pestañear los últimos ecos de una deidad de nuestro pasado primigenio en una cripta bajo el Vaticano, paso previo para comenzar un periplo por la Roma renacentista más meticulosamente reproducida que imaginarse pueda. Isaac Clarke tratando de sobrevivir, pese a la terrorífica certeza de saberse el último hombre vivo en una gigantesca nave espacial, amenazado desde detrás de cada lóbrego rincón por una sanguinaria amenaza venida de lo más profundo del espacio. Tres ejemplos seleccionados a vuela pluma, de entre los muchos posibles, que muestran claramente que los entornos planos y las sintonías monocordes del pasado no tienen cabida en un presente exigente que prefigura un futuro mestizo, definitivamente sintético.

Como apuntábamos al inicio, la oferta de ocio digital se ha desarrollado tanto en la actualidad que abarca de facto todos los posibles perfiles de jugador, una vez superado definitivamente el marchamo de entretenimiento para los más pequeños que desde sus comienzos le venía acompañando, minimizando su alcance. Si bien es cierto que muchos de los jugadores del pasado lo seguimos siendo en el presente, no lo es menos que el encomiable esfuerzo llevado a cabo por empresas del sector tan destacadas como Naughty Dog, Rockstar o Ubisoft -por citar algunas de las más inquietas- ha permitido elevar el listón de calidad y exigencia hasta límites insospechados, posibilitando además un trasvase de profesionales cinematográficos similar al producido hacia las televisiones de pago. Lo irónico del asunto es que el éxito de sus productos se asienta, en gran medida, en la insobornable apelación a esos estándares fílmicos que, lamentablemente, cada vez resulta más difícil encontrar per se en las carteleras, con la reconfortante excepción de aquellos títulos confiados a los contados cineastas capaces de aunar beneficios en taquilla con todo que queda fuera del alcance de los mandos inalámbricos: no son muchos, pero resisten.

La pregunta del millón es… ¿hasta cuándo? El paso lógico sería quitarle el joystick al Michael Bay, Paul W.S. Anderson o Guy Ritchie de turno y cedérselo a los espectadores, trasmutados definitivamente en experimentadores de estímulos cinemáticos. Si algo espero haber dejado claro tras este somero repaso a dos ámbitos condenados a entenderse hasta hace bien poco es que la imparable revolución tecnológica podría desproveer de fundamentos al más señero de los dos, enviando a las trincheras a todos aquellos cineastas que no se plieguen a las nuevas demandas de los consumidores, cuadrando además la cuenta de resultados ¿Qué parece cosa de Ciencia-Ficción? Dudo que en el año 2019 nos movamos en coches voladores por nuestras masificadas ciudades, pero que acudamos en masa a las antaño conocidas como salas de cine, convertidas en plataformas digitales interactivas donde uno se convierte, literalmente, en protagonista de su propia película me parece mucho más plausible. Y desolador.

|