“Con independencia del propósito de ambos cineastas [Claude Lanzmann y Jean-Luc Godard] y de su derecho moral de interpelar a la historia, la idea de que el exterminio es irrepresentable o infigurable no se sostiene. Como bien señala Rancière, no hay propiedad del acontecimiento, por horroroso que sea, que prohíba la representación, que prohíba el arte, incluso bajo el artificio de la ficción”

(Domènec Font, Cuerpo a cuerpo)

1. Lego/Inefable

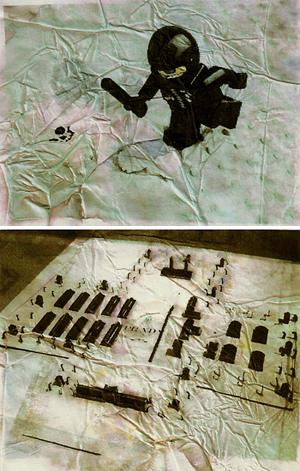

En Marzo de 2002 se inauguró en el Museo Judío de Nueva York la chocante exposición Mirroring Evil: Nazi imaginery/Recent art, en la que se pretendía reflexionar sobre las distintas maneras en las que el arte contemporáneo había respondido al trauma provocado por el exterminio. Entre otras piezas, se expuso la famosa colección de cajas de Lego diseñadas por el artista polaco Zbigniew Libera -pequeños campos de exterminio construidos y embalados a la manera de los espacios de juguete-, o el “Prada Deathcamp” firmado por Tom Sachs. Junto a la exposición, se editó un fabuloso catálogo que incorporaba los artículos de distintos teóricos del arte, en el que las herramientas teóricas emprendían un apasionante debate sobre la representación junto a las obras, no contra las obras.

Su lectura me resultó una suerte de epifanía, un extraño descubrimiento. ¿Se podía, después de todo, hablar del Holocausto con otras palabras que no fueran las de una crítica mayoritaria de inspiración lanzmanniana? ¿Había pensamiento dentro de la representación de las cámaras de gas, había otras líneas teóricas más allá de la etiqueta de lo inefable, de lo no mostrable…?

La feliz trayectoria de esta “postal teórica de pensamiento fílmico” repetida hasta la saciedad es asombrosamente fácil de trazar. Todo comienza en América, cuando el éxito inesperado de la miniserie Holocausto (Holocaust, Marvin J. Chomsky, 1978) hace que Elie Wiesel -una de las voces más respetadas entre los supervivientes de Auschwitz- publique una serie de airados textos tachando de banal y obsceno el producto televisivo. En paralelo, Claude Lanzmann ha generado un dispositivo fílmico total -una suerte de Modo de Representación Holocáustico- que cristalizará en 1985 gracias al estreno mundial de Shoah. La imagen es culpable, la imagen es obscena, la imagen embota la mente, salvo la imagen prístina y purísima -rodada por el propio Lanzmann, por supuesto-, que arroja luz y ofrece al testigo el lugar exacto desde el que hablar. Apenas importa que sus métodos sean tan brutales e intrusivos como la humillación/resurrección del trauma que atraviesa a Abraham Bomba en la famosa peluquería de Israel.

En nuestro país, la tesis Lanzmanniana ha tenido una gran aceptación en los magníficos trabajos de Reyes Mate, Sánchez Biosca y Lozano Aguilar. Por mucho que nuestra tesis se oriente en la dirección contraria -más cerca de Didi Huberman, de Font, y por supuesto, de Rancière-, no podemos sino reconocer el exhaustivo y valiosísimo trabajo que nuestros colegas han levantado durante los últimos años.

Sin embargo…

2. La herida, la cámara, el relato

Sin embargo, por muy poderosa que haya resultado la sutura ejercida por Lanzmann -y a nadie se le escapa el profundo y conmovedor logro de su filmografía-, el trauma permanece. Y -aquí comienza nuestra propuesta-, nuestra necesidad de hablar del trauma permanece. Hablar para democratizar el trauma, para internacionalizarlo, para resucitarlo a toda costa.

La Historia, que suele ser un fantasma desmemoriado que colecciona tarántulas, no tiene dueño. De hecho, ni siquiera es probable que el Holocausto sea ese trauma total de la Historia al que venimos aferrándonos en las últimas décadas. Sin duda, es un trauma para una cierta historia: la de la modernidad europea, la de nuestro pequeño aquí y ahora, la de nuestra habitual perspectiva etnocéntrica. Por supuesto, nos duele, pero no tanto en nombre de ningún cadáver, sino en nombre de nuestra filosofía, de nuestro ser-en-el-mundo, de nuestro pequeño sistema social. El Holocausto se sienta frente a nosotros cada vez que salimos a corear ahí fuera la unidad europea, cada vez que pronunciamos -sin saber muy bien lo que significa- “zona euro”, cada vez que hablamos de Heidegger en nuestras clases.

El holocausto -no hago sino seguir a Bauman- no es sino nuestro hijo homicida e íntimo, un hijo que nos despierta en mitad de la noche para contarnos sus espantosas pesadillas. Y, desde luego, es un hijo representable en tanto suceso histórico, en tanto suceso traumático, y en tanto colección interminable de relatos. Cualquier lector de El libro negro (1)debe llegar obligatoriamente a esa conclusión: la cantidad vertiginosa y enfermiza de relatos individuales que pueden (¿deben?) ser representados. El holocausto no es uno, precisamente porque no pertenece a nadie. Y, menos que nadie, a sus víctimas.

Al hilo de esto, todavía está por responder la pregunta del millón de dólares: ¿para qué quieren el copyright del suceso las víctimas, ya sean difuntas o los supervivientes, o sus hijos? Después de una obra tan poderosa y demoledora como el comic-book Fui hija de supervivientes del Holocausto (2), ¿podremos decir quién y cómo debe hablar del acontecimiento, en lugar de invitar abiertamente a la participación, a la construcción, a la equivocación y al acierto? ¿No sería lo más lógico convertir el trauma en territorio de todos en lugar de en territorio de nadie? Y llegando al límite de este mismo argumento, ¿con qué lógica frenamos cintas manifiestamente obscenas como L´ultima orgia del III Reich (Cesare Canevari, 1977) o incluso El niño del pijama a rayas (The boy in the striped pyjamas, Mark Herman, 2008)? ¿No sería más lógico afilar nuestras herramientas teóricas e historiográficas contra ellas en lugar de cortar de raíz cualquier posibilidad real de reflexión cinematográfica sobre lo ocurrido en las cámaras de gas?

Me gustaría detenerme un momento a la sombra de estas cuestiones. Al hilo de la etiqueta de lo inefable o de lo obsceno de la reconstrucción, los teóricos -generalmente autoconsiderados lacanianos- suelen mantener un argumento absolutamente delirante: que la cámara –el relato, la narración fílmica- no puede ocupar el lugar de la víctima. La palma, probablemente, se la llevó Élisabeth Pagnol en sus ya tristemente célebres exabruptos contra Didi Huberman. Indudablemente, Pagnol -y su séquito- llevaba razón en una cosa: el relato no puede ofrecer al espectador el lugar de la víctima. La experiencia vivida en los campos no puede ser transmitida -ni parcial, ni totalmente- por el dispositivo cinematográfico.

Ahora bien, habría que preguntarse por qué extraña razón Pagnol piensa que el dispositivo quiere/debe colocarse en el lugar del cadáver. No nos engañemos: ni siquiera el dispositivo de Lanzmann nos arrojaba en el lugar del testigo, por muy extremo que fuera su construcción narrativa (ausencia de imágenes de archivo, duración desmesurada de la narración…) De hecho, la propia posición de Lanzmann sufre una extraña dicotomía: de un lado, Shoah como relato (pues no es sino un relato que comienza en Chelmo y termina varias horas después, relato que a su vez recoge un breve resplandor de la Historia), y a su vez, Lanzmann en el interior de Shoah como protagonista que se auto-localiza en el lugar de demiurgo y presta su voz y su cuerpo tanto a la Historia (citando documentos) como a la historia (presionando, guiando, interrogando a los testigos). Shoah no es “el exterminio”, sino “un discurso sobre el exterminio”, de los muchos posibles, y de los muchos necesarios.

El lugar del cadáver, va de suyo, sólo lo puede ocupar el cadáver. En ocasiones el cinematógrafo es capaz de conjurar algo muy parecido a una sombra asfixiante quizá íntimamente conectada con el cadáver -estoy pensando, en concreto, en los minutos finales en negro de La cuestión humana (La question humaine, Nicolas Klotz, 2007)-, pero en general se vale de la forma fílmica para intentar trazar una narración que sea poderosa. Poderosa quiere decir verdadera, pero también estéticamente estimulante, pero quizá también justa. Y, en paralelo con la forma fílmica, intenta trazar un relato que sea sólido -y qué duda cabe, a nivel de construcción de relato La lista de Schindler (Schinder´s list, Steven Spielberg, 1993) es intachable, como bien prueba su impacto en la cultura popular de nuestro tiempo-, y que otorgue un cierto saber sobre el trauma que no contradiga ni prostituya aquello que sabemos de la Historia.

Desde luego, perfilar correctamente estos argumentos requeriría de un espacio con el que no contamos aquí, así que me limitaré con esbozarlos y proponer una última cuestión al respecto: el dispositivo fílmico no ocupará jamás el lugar del cadáver, porque su propia naturaleza plural y conjunta (su propio ser texto) no puede dar testimonio sino de una experiencia recogida en su interior. No basta -quizá ni siquiera tenga el menor sentido- con el tan manido “basado en hechos reales” que tan catastróficas producciones ha provocado. El texto es en sí mismo, y dice algo que le fuerza a dialogar con el espectador. Pensar que puede haber algo parecido a un “Texto Total Holocausto” es tan descabellado como pensar que puede haber algo parecido a un “Texto Total 11S” o un “Texto Total Columbine” por mucho que lo firmen Claude Lanzmann, Sean Penn o Gus van Sant.

Y, por otra parte -y esta es, sin duda, la parte que más me interesa en estos momentos-, al acuñar la etiqueta de lo inefable se me niega a mí personalmente buscar mi propio lenguaje para hablar del Holocausto, mis propias posibilidades teóricas, mi forma de dar forma al dolor, a ese “sentarse a mi lado” que tienen los campos. Y, junto a mí, los propios realizadores que rastrean con distintas herramientas la pervivencia del holocausto en nuestras sociedades, su latido sordo, o quizá simplemente, la existencia de una deuda contraída -ahora sí- con el cadáver. Deuda que, volvemos a repetirlo aunque parezca de Pero Grullo, no reposa en el cadáver -al cadáver, mi deuda le importa bien poco-, sino en mí mismo, en mi propia voluntad decidida y autoimpuesta de hablar allí donde la teoría mayoritaria parece decir que sólo existe el silencio. Asumiendo, por supuesto, que puedo equivocarme pero aceptando con todas sus consecuencias ese riesgo.

El ejemplo de Nicolas Klotz y su Cuestión humana recién enarbolado me parece absolutamente clarificador al respecto. Bien es cierto que el consenso crítico sobre la cinta ha sido, en general, muy positivo. También es cierto que la cinta de Klotz prescinde de remitir a material gráfico explícito de los campos. Pero, si les parece, atrevámonos a realizar una crítica a-lo-Lanzmann/Pagnol sobre la película. En primer lugar, introduce un documento histórico –la famosa carta de los camiones Saurer-, introduciéndolo indebidamente en una construcción ficcional, esto es, prostituyéndolo y valiéndose de él para otros intereses que no son representarse a sí mismo. De hecho, Klotz introduce imágenes que pueden perturbar su correcta recepción -el protagonista leyendo la carta entre sombras o dormitando en lo que parece un portal. En la misma dirección, la cinta genera un falso testigo, ese anciano que cuenta una historia no acontecida en la realidad sobre una matanza sin concretar, esto es, tampoco acontecida en la realidad. Por lo tanto, la cinta de Klotz utiliza partidista e interesadamente material holocáustico para acabar realizando una crítica a la empresa posmoderna y a sus mecanismos de alienación.

Como pueden ver, la argumentación es insostenible. Negar la potencia estética y la honestidad temática de La cuestión humana es casi como negarle al cine la posibilidad de seguir pensando la Historia, esto es, la posibilidad de no acabar convertido en un angustioso zombi desmemoriado. El problema, por lo tanto, no parece estar ni en el uso de documentos históricos -aquí palabras, allí imágenes, pero ambas portadoras de la muerte y la destrucción- ni de la ficcionalización de acontecimientos relacionados con el Holocausto. El problema no está en pretender que el dispositivo -mucho menos el espectador- se sitúe en el lugar del cadáver. El problema no es la inefabilidad del decir.

El problema, en este momento, es la necesidad de decir.

3. Yo, testigo de tercer grado. Tú, testigo de tercer grado.

“Like drowning with a Stone in your pockets”

(Syd Matters, Like Home)

Decir que la verdad no se encuentra anclada en la imagen es una afirmación que a estas alturas de la reflexión nos parece casi de Pero Grullo. En un momento en el que la manipulación digital se encuentra al alcance de cualquiera y en el que las redes sociales son un desfile inmisericorde de photoshopeados amateurs, pretender anclar cualquier estatuto de verdad en la representación audiovisual es de una candidez desarmante. A no ser, claro está, que se realice el recorrido contrario buscando una verdad que anide en los textos. La verdad de un testigo de tercer grado que necesita decir sobre el trauma.

Volvamos a las piezas artísticas con las que abría el presente artículo: el Auschwitz/Lego de Libera, el Auschwitz/Prada de Sachs. Desde una perspectiva ramplona y apresurada, ambos son textos obscenos e hirientes que banalizan -convierten en simulacro o espectáculo- la catástrofe. En ningún foro de pensamiento se puede errar con esas afirmaciones. Pero tampoco se puede llegar muy lejos. Antes bien, el reto de ambas piezas, como bien se demostró en el Museo Judío de Nueva York, era precisamente arrojarnos en extraños y estimulantes debates con el trauma. Porque, a diferencia de El niño del pijama de rayas, sendos textos artísticos nos proponen un diálogo, nos sitúan en una perspectiva en la que la carcajada se convierte en una lágrima, en la que las apuestas teóricas sobre el tapete realmente han ascendido de manera intolerable.

Son osadas, y duelen precisamente por la extraña lucidez que parecen desprender.

No hay que equivocarse: si bien el cine todavía no ha llegado a ese nivel de riesgo dialéctico con el trauma, podemos encontrar buenos antecedentes que nos hacen pensar en la posibilidad de explorar estimulantes y necesarios caminos en el futuro que nos permitan hablar -con nuestra voz, desde nuestra mirada- sobre los campos. Además de la ya citada La cuestión humana y de las impresionantes citas a la imagen holocáustica comprendidas en las Historie(s) du Cinéma de Godard, en un registro más asequible -y por lo tanto, más sospechoso por los apóstoles lanzmannianos de banalizar y manipular- podemos encontrar piezas tan notables como La llave de Sarah (Elle s´appelait Sarah, Gilles Paquet-Brenner, 2010) o Un lugar donde quedarse (This must be the place, Paolo Sorrentino, 2011), en las que se ficcionaliza, se proponen nuevas relaciones entre los testigos de primer y segundo grado, extrañas conexiones entre el Holocausto y la cultura popular, y sobre todo, se plantea la idea de que la reflexión sobre el trauma está muy lejos de agotarse. Una vez más, no tenemos suficiente espacio para someter a detenido análisis ambas cintas, pero nos conformaremos con perfilar la idea mayor de La llave de Sarah. La protagonista es, propiamente hablando, una testigo de tercer grado: no tiene ningún lazo de sangre con los supervivientes, nació mucho después de la liberación de Auschwitz, sus (¿nuestras?) preocupaciones tienen más que ver con las de una clase media europea neoliberal que con un sujeto histórico de alto recorrido. Sin embargo, en un momento determinado -y ese es, sin duda, el centro de la cinta-, descubre que hay un trauma latente en su presente, un trauma con la forma de una casa, de un coche, de una niña que viene. Y ella, mediante el libre ejercicio de su voluntad, decide hacer hablar al trauma. Con todos los problemas y el sufrimiento que semejante fórmula implica.

David C. Lindy, uno de los expertos menos conocidos en Europa en el terreno de la imagen holocáustica, cerraba un breve pero emotivo artículo sobre el trauma y su transmisión sobre la imagen audiovisual con las siguientes palabras, que también nos gustaría hacer nuestras:

Como padre, soy parte de esa generación de niños que crecieron a la sombra del Holocausto (…) y siento el deseo de compartir esos recuerdos con mis hijos aunque sé que eso significa infectarles con el trauma (…) Querría protegerles de la imposible realidad que hay tras esos recuerdos, intentar transformarlos en algo hermoso. Pero no lo son. Únicamente mediante el acto de transformación realizado por el artista, el analista o el padre podemos intentar redimirnos del inimaginable trauma del Holocausto. (3)

| Twittear |

|

|

|

(1) GROSSMAN, Vasili y EHRENBURG, Ilyá, El libro negro, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2011.

(2) EISENSTEIN, Berenice, Fui hija de supervivientes del Holocausto, Editorial Random House Mondadori, Barcelona, 2007.

(3) LINDY, David C., Holocaust movies: Watching the Unwatchable en Revista Journal of Applied Psychoanalytic studies, Vol. 4, Nº 1, Enero de 2002, p. 133.