1. Perdimos la bandera en Vietnam

En el momento en que uno analiza la figura paternalista a escala mundial de los distintos presidentes de los Estados Unidos, se hace comprensible la afirmación de que es casi una retórica plantearse la necesidad que el norteamericano medio siente de proteger al resto del mundo del terrorismo, el caos, el comunismo, la pérdida de valores cristianos y demócratas y demás males. En los años cuarenta necesitaron ayudar a los aliados a no sucumbir ante el infierno nazi, y más tarde vinieron Corea, Vietnam, la guerra del golfo, Afganistán, Irak. Además, la guerra fría mantenida a puño cerrado con la Unión Soviética, que incluía en el kit una costosísima carrera espacial y un lento aperturismo que no tuvo lugar hasta los noventa, tuvo a Estados Unidos ciertamente ocupado. Fue en los años setenta cuando se produjo un proceso iniciático encaminado a la humildad y la resignación: el fraude que representó el gobierno de Nixon y la derrota en Vietnam.

En el caso de Vietnam, se ha asociado tanto esa fallida invasión con la vapuleada hegemonía estadounidense, que esa pulsión se ha transmitido, sin lugar a dudas, de una manera importante al cine. Tanto es así que casi podemos hablar de un subgénero. Un subgénero que trasciende lo puramente bélico para adentrarse en las consecuencias psíquicas de una derrota de tal magnitud. Ejemplos notables son La escalera de Jacob (1990, Adrian Lyne), Good morning, Vietnam (1987, Barry Levinson), El cazador (1978, Michael Cimino), Rescate al amanecer (2005, Werner Herzog), Platoon (1986, Oliver Stone), Nacido el 4 de julio (1989, Oliver Stone), La chaqueta metálica (1987, Stanley Kubrick), Apocalypse Now (1979, Francis Ford Coppola), Tigerland (2000, Joel Schumacher), Corazones de hierro (1989, Brian de Palma), La colina de la hamburguesa (1987, John Irvin) y de manera más indirecta, Forrest Gump (1994, Robert Zemeckis).

Así pues, el cine ha sido un vehículo para humanizar a los soldados que combatieron en Vietnam, con un patriotismo que nublaba sus verdaderas (y escasas) motivaciones, usándolo, de manera masiva, para construir alegatos antibelicistas. Aunque estos alegatos no son nuevos: Teléfono rojo ¿volamos hacia Moscú? (1964) y Senderos de gloria (1957), ambas de Stanley Kubrick, arremetían contra la falta de humanidad en la guerra y el afán destructor; M.A.S.H. (1970, Robert Altman) y antes, mucho antes, Charles Chaplin se reía de la sed nazi en El gran dictador (1940).

En Más allá del valor (1983, Ted Kotcheff), el coronel Cal Rhodes acude a Vietnam a rescatar a su hijo, y llega a afirmar «nadie podrá decir esta vez que no estamos haciendo lo correcto». Ese nadie es, evidentemente, la corriente hippy, libertaria y pacifista surgida en los setenta, sobre todo, en San Francisco y extendida al resto de la nación.

2. Cómo echo de menos la guerra fría

La saga de James Bond, verdadero bastión del mundo occidental frente al imperio soviético, tuvo una evolución cuanto menos curiosa. Durante los años 60 y 70, con Sean Connery, George Lazenby y Roger Moore interpretando a 007, los rusos arios, fríos y maquiavélicos eran el verdadero mal. Tanto era así que la organización SPECTRA, un artefacto del terrorismo internacional y el caos, era un espejo del enemigo de sobra conocido para el espectador de este lado del telón de acero. Conforme las posturas se fueron acercando a una relajación cada vez más palpable, con la irrupción de la figura de Gorbachov, más afín a los intereses estadounidenses, provocaron que Bond ya no fuera tan hostil con los soviéticos uniéndose ambos bandos en varias ocasiones para luchar contra un estorbo común. Así, en La espía que me amó (1977, Lewis Gilbert), el agente británico se une (en todos los sentidos) a una espía rusa para combatir a un maníaco que pretende destruir el mundo. Sucede lo mismo en Octopussy (1983, John Glen), donde el general Gogol, cada vez más amigable, llega a pedir ayuda a los superiores de Bond para hacer frente a Kamal Khan y sus esbirros, que con su presencia amenaza ese progreso en las relaciones bilaterales. Ya con Timothy Dalton en el papel de 007, en Alta tensión (1987, John Glen), la amistad entre británicos y rusos es más que evidente, y juntos dan caza a dos mercenarios que desertaron de sus respectivos orígenes. No olvidemos el parón tras Timothy Dalton hasta dar con Pierce Brosnan. El debut del actor irlandés, Goldeneye (1995, Martin Campbell), fue una especie de recopilación residual del sentimiento antisoviético, pero nuevamente el organigrama ruso es amigo de Bond más que enemigo, y por enésima vez consecutiva se alían contra otro desertor, el ex agente del MI6 Alec Trevelyan, que quiere provocar una bancarrota de escala mundial.

Sirva esto de introducción para explicar la poderosa y significativa línea de diálogo que Judi Dench enuncia en el reboot de James Bond Casino Royale (2006, Martin Campbell): «Dios, cómo echo de menos la guerra fría». Podemos calificar esta frase, incluso, de metaficcional. Judi Dench, en el papel de M, habla por los guionistas, que cada vez lo tienen más difícil para poner nombre y apellidos al enemigo (en Muere otro día [2002, Lee Tamahori] había sido un norcoreano; en El mañana nunca muere [1997, Roger Spottiswoode] un magnate de los Mass Media), pero también por los espectadores, conscientes de que, sin el factor soviético, la franquicia ha cambiado para siempre. Lo políticamente correcto y el flujo de inmigración a países occidentales impide que los árabes puedan ser el nuevo enemigo estándar de Bond, pero entonces ¿qué queda? Es fácil explicarse por qué Quantum of Solace (2008, Marc Forster) parece más empeñada en parecerse a una entrega de las películas de Jason Bourne que a reinventar sus viejos valores: el rumbo es incierto.

Porque esa ausencia de enemigo, y la pérdida de la paranoia que se insuflaba al espectador, es sin lugar a dudas un referente que hay que tener en cuenta. En The Parallax View (1974, Alan J. Pakula), se nos planteaba que el enemigo de EEUU podía ser cualquiera. La enfermedad antipatriótica podía producirse incluso de manera involuntaria, como ocurre en el triste final de esta película. Pero también es interesante subrayar cómo los alienígenas, tan hostiles y abstractos en La invasión de los ladrones de cuerpos (1956, Don Siegel) y sus respectivos remakes, pasan a ser más amistosos con el paso del tiempo. Los extraterrestres ya no resultan tan extraños, entre otras cosas, porque no vienen con intención de derrumbar el sistema. Así, títulos como Encuentros en la tercera fase (1977) y ET (1982), dos emblemas marca Spielberg, y películas intrascendentes como Howard el pato (1986, Willard Huyck) o Mi amigo Mac (1988, Stewart Raffill), y especialmente la gran Starman (1984, John Carpenter), nos revelan seres de otro mundo integrados en el american way of life.

Volviendo a La invasión de los ladrones de cuerpos, y especialmente a la revisión que Philip Kaufman realizó en 1973, La invasión de los ultracuerpos, se nos presentó una hipótesis aterradora. De repente, el vecino, el amigo, el hermano, el amante, podían tener una conducta desigual e incomprensible. Y contagiosa. A modo de epidemia, los humanos normales pasan a ser la minoría, a favor de unos seres disfrazados de humanos disconformes con la realidad. No hay que tener un arrebato de lucidez para comprender que el mccarthysmo tenía mucho que ver con este miedo: cualquiera, de la noche a la mañana, podía transformarse en un jodido comunista. Una tendencia que había que erradicar por todas las vías posibles. Incluida, claro, el cine.

3. Músculos y masculinidad

Ronald Reagan, que no en vano había sido actor, debió de conocer sobradamente el poder del cine como medio de comunicación (y pedagogía) de masas, porque en pocos años exprimió la posibilidad de transmitir durante su mandato un cine mainstream basado en el patriotismo más radical e inconfundible. Para esclarecer desde el principio lo que queremos explicar, pensemos en Top Gun (1986, Tony Scott), un verdadero reclamo para inscribirse en las tropas, repletas de hombres de portentosa masculinidad; limpios, guapos, inteligentes y de personalidad decidida. Ni siquiera vemos contra quién combaten Tom Cruise, Val Kilmer y sus amiguitos, porque es una fiesta y, como tal, es más importante ligarse a las mozas que se ponen por el camino entre vuelo y vuelo, que meditar acerca de sus motivaciones belicistas. Es normal que Starship Troopers (1998, Paul Verhoeven) fuera vapuleada en cuanto a crítica y público por presentar el mismo envoltorio con contenido paródico.

Ronald Reagan, que no en vano había sido actor, debió de conocer sobradamente el poder del cine como medio de comunicación (y pedagogía) de masas, porque en pocos años exprimió la posibilidad de transmitir durante su mandato un cine mainstream basado en el patriotismo más radical e inconfundible. Para esclarecer desde el principio lo que queremos explicar, pensemos en Top Gun (1986, Tony Scott), un verdadero reclamo para inscribirse en las tropas, repletas de hombres de portentosa masculinidad; limpios, guapos, inteligentes y de personalidad decidida. Ni siquiera vemos contra quién combaten Tom Cruise, Val Kilmer y sus amiguitos, porque es una fiesta y, como tal, es más importante ligarse a las mozas que se ponen por el camino entre vuelo y vuelo, que meditar acerca de sus motivaciones belicistas. Es normal que Starship Troopers (1998, Paul Verhoeven) fuera vapuleada en cuanto a crítica y público por presentar el mismo envoltorio con contenido paródico.

No era, por supuesto, suficiente la intromisión de los folletos de adscripción al Pentágono. El público, según la administración Reagan, necesitaba héroes y no se puso reparo alguno en presentárselos a puñados. Tiene mucho que ver el actor de origen austriaco Arnold Schwarzennegger (precisamente metido en política en la posteridad), que entre Conan (1982, John Milius) y Terminador (1984, James Cameron) se hizo un nombre en la cultura popular. Fue curioso que, en Terminator 2 (1991, James Cameron), Schwarzennegger pasase de ser un robot psicópata a un androide honorable que protege esta vez a Sarah Connor de las garras de otra máquina. Pero donde podemos ver su papel en este contexto, es en cintas como Commando (1985, Mark L. Lester), Ejecutor (1986, John Irvin), Depredador (1987, John McTiernan) o Danko: calor rojo (1988, Walter Hill). Commando y Ejecutor son el estandarte del clásico héroe americano: despiadado con la basura, pero noble y firme con los valores del lugar. Depredador insiste en la amenaza invasora abstracta, mientras que en Danko: calor rojo, Schwarzennegger encarna a un policía soviético que, a su pesar, debe viajar a EE.UU. a (nuevamente) neutralizar un enemigo común, con el contrapunto del cómico James Belushi, de técnica violenta infinitamente menor, pero mucho más simpático y humano.

Como Schwarzennegger no era suficiente, el campeón mundial de kárate Carlos Ray Norris (para todos Chuck Norris) apareció en escena tras luchar con Bruce Lee en El regreso del dragón (1972, Bruce Lee). Norris representó las más altas cotas del idílico héroe patrio, más aún que Schwarzennegger (que, recordemos, era foráneo). En Desaparecido en Combate (1984 y 1985, Joseph Zito), Chuck Norris nos propone un universo paralelo en el que Vietnam fue un paseo para el soldado estándar norteamericano. Las estadísticas son hilarantes: si cada militar de EE.UU. hubiera sido capaz de matar a tantos vietcongs como en estos dos filmes, sin duda no hablaríamos de tal derrota en la realidad. La cosa está muy clara: Norris era una pura evasión que subyugaba una especie de redención moral, que parecía decir “ganemos en el cine lo que no hemos ganado en la vida real”. En esta misma línea se presenta Rambo, en sus tres primeras entregas, que aúna el héroe traumatizado que indicábamos al principio de este texto, con una verdadera máquina de matar, que llega a viajar a Afganistán para ayudar a impedir la siempre peligrosa invasión soviética. Rambo es un símbolo de la impotencia americana que perdió en Vietnam y no sabía a quién culpar. No obstante, lo que Rambo consigue en la moral del espectador es dirigir la violencia hacia puntos razonables. Así, se doblega ante la ley cuando tiene que hacerlo. De hecho, inventó un subgénero que luego se dio, por ejemplo, en el cine de Steven Seagal: agente renegado que, sin embargo, se arriesga a una última misión que consiste en una venganza de ámbito estrictamente personal. Es importante recalcar este camino en el que un asunto de patriotismo se convierte en algo personal porque, volviendo a Chuck Norris, y por ridículo que parezca, es la motivación que explica que en Invasion USA (1985, también Joseph Zito), un escuadrón de soviéticos y cubanos intenten invadir el país entero, y él sólo accede a aportar su granito (o más bien su granazo) de arena cuando asesinan a su amigo. Huelga decir que Norris se basta y sobra para terminar, personalmente, con el archimaníaco Rostov y todos sus secuaces, con la pequeña ayuda de las tropas militares. Ídem en McQuade, el lobo solitario (1983, Steve Carver); el villano interpretado por David Carradine mata a su perro, a su amigo y a su amante de verano, y él, esta vez Ranger de Texas, se ve obligado moralmente a acabar con su antagonista.

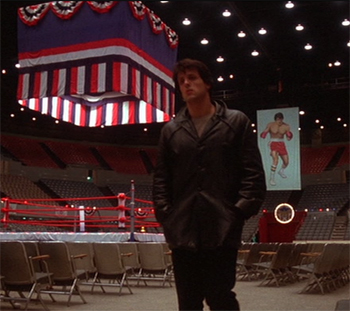

Tal es la fiebre patriótica, llena de valores donde todo es blanco o negro, que la saga Rocky, también de Sylvester Stallone, tiene en su cuarta película un alegato de hegemonía estadounidense. El boxeador (el actor Dolph Lundgren; rubio, musculoso y malvado) que se enfrenta en la gran final a Balboa es, como dice Ángel Fernández Santos en su crítica para El País, “un engendro cibernético (…) contrasta con los lindos y guapos americanos, verdaderos pajarillos humanos repletos de bondad”.

Tampoco era suficiente: Clint Eastwood, en una trayectoria irregular pero de inconfundible estilo, rodó El sargento de hierro (1986) para poner en relieve el ya manido americano de manual, repasando el intachable sargento de Oficial y Caballero (1982, Taylor Hackford), unos patriotas auténticos cuyas rudas maneras sólo se ven justificadas al hacer de sus reclutas unos hombres de verdad. También se vio salpicado al realizar Firefox (1982), una orgía aérea de batallas épicas contra los rusos.

No hay cierre en la inmensa influencia que este estado de ánimo martilleó sobre el cine: Robocop (1987, Paul Verhoeven), el intratable cyborg que limpia las calles de una ucrónica Detroit; el contrapunto de La chaqueta metálica, nuevo puñetazo en la mesa de Stanley Kubrick en un momento muy oportuno; la aparición del mastodonte de origen belga Jean-Claude van Damme, aceptado por completo en la nómina de héroes americanos; la entrañable cosa paranoide titulada Están vivos (1988, John Carpenter), sobre unos lagartos que secretamente dominan nuestro planeta… la lista es inabarcable.

4. El final y conclusión

El muro de Berlín cayó y, en consecuencia, este tipo de cine estaba destinado a transformarse en algo obsoleto, envejecido, pasado de vueltas (puede verse, como comenta mi amigo Diego Salgado, en un cierre tan hortera como Frío como el acero [1991, Craig R. Baxley]). ¿Cómo podía transmitirse ahora ese miedo hacia un país en pleno aperturismo? Cuando Alfred Hitchcock se atrevió a abordar la cuestión soviética, lo hizo bajo un prisma de simpático thriller. Michael Armstrong (Paul Newman) y su linda mujercita, interpretada por Julie Andrews, viajaban a la Alemania del otro lado para hacer unas labores de contraespionaje, con la excusa de que EE.UU. aprovecharía unas fórmulas científicas para objetivos más loables. La película se llamaba Cortina rasgada (1965), y podemos achacarle su trasfondo: vamos al otro lado del telón, y ya verás qué subidón de adrenalina cuando volvamos. Esa superioridad moral es una relación causa-efecto bastante visible: la URSS lanzó el Sputnik en 1957 con intenciones poco claras para ellos, en medio de la carrera espacial, que culminó con un abordaje a la Luna que les proporcionó el último y definitivo touch down, así que sólo se podía pensar en una dirección: ¿por qué avanzan tanto si son tan malos? ¿Es que quieren destruir el mundo entero?

Es la explicación que tenemos a una película de tono tan enfermizo como Amanecer rojo (1984, John Milius), donde un grupo de muchachillos, con un par de escopetas y mucho valor, hacen frente a una (otra) invasión soviética. Si esto no es dirigir la conciencia americana ante una posible catástrofe, no sé qué lo es. El ánimo belicista debía ser omnipresente si la ocasión lo requería. Y, por cierto, se prepara un remake de Amanecer rojo, esta vez con norcoreanos.

Es la explicación que tenemos a una película de tono tan enfermizo como Amanecer rojo (1984, John Milius), donde un grupo de muchachillos, con un par de escopetas y mucho valor, hacen frente a una (otra) invasión soviética. Si esto no es dirigir la conciencia americana ante una posible catástrofe, no sé qué lo es. El ánimo belicista debía ser omnipresente si la ocasión lo requería. Y, por cierto, se prepara un remake de Amanecer rojo, esta vez con norcoreanos.

En resumidas cuentas, y a pesar de no tratarse de un cine afín a la intelectualidad, podemos hablar del cine en los tiempos de Reagan como un vasto y profundo ejemplo del uso del cine en un contexto político y social, que plasma acontecimientos como la guerra fría, los zarpazos de comunismo en la sociedad de la época y el mandato, primero de Nixon y luego de Reagan, de un modo directo y brutal, hasta el punto de que cambiaron para siempre el uso de la violencia en el cine.

Artículos recomendados:

Jarmusch vs. Reagan, golpe al sueño americano; Gabri Ródenas

Vietnam en el cine: cuatro visiones de un mismo infierno; Fernando Trullols

Cine y propaganda reaganista en la trilogía original de Rambo; David Selva Ruiz

|