I. Un ser humano observa a otro ser humano.

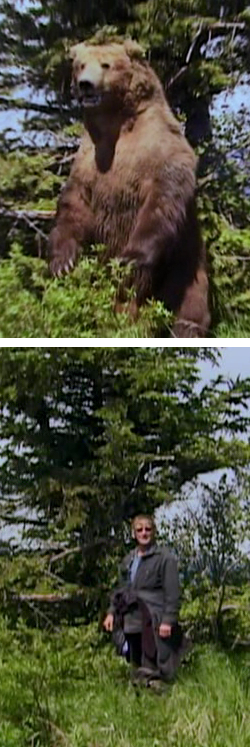

Puede que Grizzly Man (íd., 2005) sea una de las películas cumbre del cineasta alemán Werner Herzog. En pocas ocasiones sus inquietudes se han traducido en una victoria en imágenes tan ejemplar de la creatividad sin etiquetas sobre la ficción convencional y, a la vez, sobre ese presunto realismo testimonial hecho a la medida de nuestras certidumbres ideológicas. Algo particularmente loable en el caso de Grizzly Man, al constituir un ejercicio de apropiación basado en grabaciones videográficas ajenas, y que estas se debieran a alguien susceptible de ser considerado un loser de manual: Timothy Treadwell (1957-2003), exdrogadicto nacido en Nueva York y configurado anímicamente por California, que acabó reformulándose como documentalista y protector de la naturaleza, y que moriría atacado y devorado por un oso pardo que también acabó con la vida de su pareja, Amie Huguenard (1965-2003).

A partir del suceso y las imágenes registradas durante años por Treadwell, Grizzly Man anega al espectador en un caudal inabarcable de reflexiones sobre la esencia al tiempo patética y grandiosa del ser humano. Reflexiones que, por otra parte, les serán familiares a quienes hayan seguido el más de medio siglo de carrera que atesora ya Herzog, cuyo sentido gira en torno a la búsqueda de la propia identidad más allá de los imperativos de lo social, a la inmersión alucinada en ámbitos hostiles a nuestra condición.

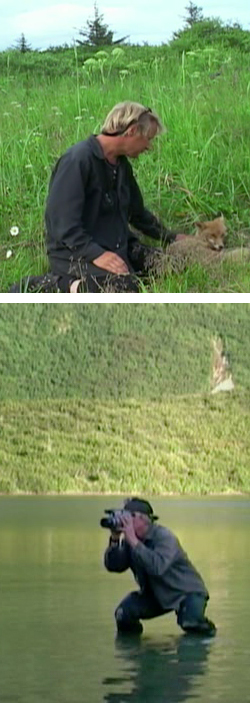

Era difícil, pues, que, una vez supo de Treadwell, Herzog pudiese resistirse a adentrarse en su historia. A pesar de convivir durante trece veranos con los osos que habitan el Parque Nacional de Katmai (Alaska), donde grabó hasta cien horas de experiencias que daban fe de su trato armónico con los animales e hicieron de él un referente de lo medioambiental, Grizzly Man comienza abordando la polémica en torno a los actos del naturalista. Los testimonios de quienes le conocieron —los hay que celebran sus desvelos, los hay que le tachan de irresponsable ansioso por recolectar en los bosques la fama que otras actividades le habían negado— se alternan con lo rodado por el propio Treadwell en Katmai; unos y otros fragmentos están teñidos de una comicidad discreta, primer asomo del temperamento irónico-sublime que define en especial Grizzly Man, The White Diamond (Werner Herzog, 2004), The Wild Blue Yonder (Werner Herzog, 2005) o La caverna de los sueños olvidados (Cave of Forgotten Dreams. Werner Herzog, 2010), y que responde a “un momento en que lo documental se interna en lo subjetivo, gracias entre otros factores al auge de lo digital, y da cabida a elementos menos referenciales y más estilísticos, como el humor y lo estético, amén de preguntarse por las imágenes y sus usos”. (1)

En cualquier caso, el punto de vista de Herzog en Grizzly Man va adquiriendo mayor gravedad según va desvelando —a través de sus comentarios en off y de escenas seleccionadas con mucha intención— los mecanismos de autojustificación y reciclaje como persona de Treadwell, encuadrados en una tradición sociocultural muy determinada.

II. La reinvención de la identidad.

Entre 1845 y 1847, el polifacético Henry David Thoreau vivió apartado del trato social, en una cabaña que construyó con sus propias manos a orillas del lago Walden (Concord, Massachusetts). Su propósito declarado era el de escapar a lo que consideraba “desesperación y resignación en la mayoría de los seres humanos, agazapadas tras sus juegos y sus diversiones, sus preocupaciones artificiales e innecesarias, sus hipocresías, mojigaterías y falsas cortesías”.

La vida en los bosques permitió a Thoreau enfrentar en soledad “los hechos esenciales, de forma tan espartana como para derrotar todo lo que no fuera vida, percibiendo la inspiración profunda de la realidad que nos rodea”. El propósito final de su vivencia no era ajeno a sus congéneres. Por el contrario, suponía, y esto debería quedar claro antes de continuar para quienes creen en la naturaleza o “la realidad”, y no en el imperio de su propia mente, que “puesto que el universo responde a nuestras concepciones, hemos de dedicar nuestras vidas a concebirlo. El poeta o el artista no han tenido nunca un designio tan bello y noble”. (2)

Thoreau no fue el primero en huir del medio social, asfixiante por definición, y buscar en la naturaleza y la soledad el material con el que moldear libremente su propia alma. Pero sí quien cimentó con esa búsqueda, reflejada en sus escritos, uno de los pilares de la identidad estadounidense, que tomaba forma precisamente a mediados del siglo XIX. Ralph Waldo Emerson, su mentor, no dudó en afirmar en 1862 que “no existió ningún norteamericano más auténtico que Thoreau.” Ciento cuarenta años después, John Updike también considerará que su obra “es la que más ha contribuido a labrar el concepto, a menudo contradictorio, que Estados Unidos tiene de sí mismo.”

¿Por qué contradictorio? Un año después de la publicación de Walden (1854), salía de imprenta la primera edición de Hojas de hierba, otra apuesta por la deriva libre e independiente del individuo, escrita por el titán Walt Whitman. Cualquiera pensaría que con semejantes cumbres espirituales en la mesilla, Estados Unidos amanecería como nación amamantada por la reflexión, lo alternativo, la concordia. Si alguien echa a faltar dichos valores en un país que baraja seriamente a la hora de escribir estas líneas la elección como presidente de Donald Trump, es hora de recordar que el otro pilar sobre el que se asienta aquella sociedad es “el inmenso materialismo, el espíritu de innovación, el expansionismo, la actitud cargante, la ambición, el ruido, la curiosidad, la preocupación por hacer lo correcto, por hacer el bien, por hacerse rico, por hacer felices a todos” (3). Y este pilar ha demostrado ser bastante más atrayente para posteriores generaciones de norteamericanos que el cimentado en el cuestionamiento de uno mismo.

Los artistas empeñados en hacer equilibrios sobre este último, sólo tenían dos opciones: la alienación en el entorno cosificado y urbano, o la frontera, no importa si al norte o al sur; la tierra virgen sobre la que poder edificar una nueva identidad.

III. Perdidos.

El 7 de octubre de 1849, a las cinco de la mañana, moría Edgar Allan Poe. Se desconoce qué hizo el escritor, a quién trató, durante los seis días previos a que se le encontrase en una cuneta, “con ropas sucias y desgarradas que no eran las suyas” (4). En sus delirios agónicos, reclamaba a su vera a un célebre explorador de los Mares del Sur.

Famoso entre sus contemporáneos por su prosa acerba y polémica, el periodista y relatista Ambrose Bierce escribió en octubre de 1913 a un amigo: “Si oyes que me han arrastrado hasta un paredón y me han fusilado, que sepas que lo considero una buena forma de morir. Mejor, desde luego, que envejecer, pillar una enfermedad o caerme por las escaleras. Ser un gringo en México, eso es la eutanasia.” Semanas después, Bierce desaparecía en el país centroamericano, después de haber seguido durante dos meses a las tropas de Pancho Villa.

Con apenas veinte años, el pintor y naturalista Everett Ruess se había ganado en 1934 el aprecio de los fotógrafos Ansel Adams y Edward Weston por su apasionada defensa de los parajes naturales de California, Utah y Arizona. Para él, había “una libertad espléndida en la soledad de las montañas y los desiertos; una soledad que impide que haya nada entre mi persona y lo salvaje.” Everett se desvaneció sin dejar rastro en el cañón de Cottonwood.

“Pasada la medianoche, la luna se puso, y me quedé a solas con las estrellas (...) He dicho a menudo que el atractivo de volar se cifra en el hechizo de la belleza, y no necesito ni un despegue más para convencerme de que la razón por la que vuelan los pilotos, lo sepan o no, responde al placer estético que procura una travesía” (5). Primera mujer que cruzó el océano Atlántico en solitario, la pionera de la aviación y escritora Amelia Earhart desapareció el 2 de agosto de 1937 mientras trataba de completar la circunnavegación del globo terrestre por etapas.

“Tengo que hacer algo aventurero” (6), comentó con cierta desesperación Michael Rockefeller a sus amigos, recién concluidos sus estudios de antropología en la Universidad de Harvard. Era un nuevo intento por disociar su suerte de la lógica en la familia a la que pertenecía, una de las más ricas y poderosas de Estados Unidos, que le había llevado previamente a alistarse como soldado raso en el ejército y a trabajar en una gasolinera para pagarse sus estudios. Su empeño le lleva a estudiar las tribus indígenas de Nueva Guinea. El 19 de noviembre de 1961, durante su segunda expedición a la región, hace agua la canoa en que viaja con el antropólogo holandés René Wassing. Rockefeller insiste en llegarse a nado hasta la costa, situada a diecinueve kilómetros. Se pierde su pista y, tres años después, se le declara oficialmente muerto; aunque todavía se debate si se ahogó, feneció presa de tiburones o cocodrilos, o fue devorado por caníbales en un sacrificio ritual. Tenía veintitrés años.

Alaska, agosto de 1992. Unos cazadores encuentran en un autobús abandonado el cuerpo en descomposición de Chris McCandless. Chris, de tan solo veinticuatro años, había llegado hasta allí a pie, siguiendo los pasos de Jack Kerouac. En sus diarios, siempre escritos en tercera persona y con diversos sobrenombres, describía una infancia acomodada y juiciosa; contaba que la existencia de quienes le rodeaban le parecía insatisfactoria; e insistía en que deseaba vivir acontecimientos más ricos e intensos, retar su ánimo, probar que podía profundizar en las tinieblas de su alma, “el paisaje más lejano posible.” Murió de inanición.

En cuanto a Timothy Treadwell…

IV. No vemos lo que vemos. Vemos lo que somos.

“Está fascinado por su propia osadía, que no es sino la ignorancia de un diletante. Confiesa que a veces sus propias excentricidades le producen vértigo, pero se deja arrastrar por ellas. Nada ni nadie le interesa, salvo un ansia patológica de causar sensación, lo que le lleva a las más absurdas dificultades y peligros. Pone en juego su seguridad y e incluso la vida de otros, solo para poder decir después que ha domeñado fuerzas aparentemente insuperables…”

Estas palabras tan poco halagadoras le vienen como un guante al involuntario protagonista de Grizzly Man, típico adolescente de suburbio e instituto que, después de probar sin éxito suerte como actor, fracasar en varias relaciones sentimentales, y sucumbir al alcoholismo y los estupefacientes hasta el punto de la sobredosis, se llegaría hasta Alaska para abismarse en la naturaleza. Pero no estén referidas a él. Describen a Werner Herzog, el director de Grizzly Man, y surgen de la pluma de alguien que le conoció muy bien: Klaus Kinski, su mejor enemigo. El hecho de que el actor destaque el componente narcisista de las actitudes de Herzog, comprobable por otra parte en numerosas entrevistas con el cineasta que uno ha leído —nunca faltan las menciones a cómo recorrió a pie la distancia que separa París y Munich para atender a su mentora enferma, Lotte Eisner; o cómo atravesó igualmente a pie los Alpes y la frontera eslovena para pedir matrimonio a su esposa— no implica que tales actitudes no respondan a una motivación verdadera.

Y es que para Herzog, como para Thoreau, se hace camino al andar. La primera parte de su filmografía está dedicada a especular en torno a personajes conscientes de cuán vacuos son los órdenes sociales, y empeñados en crearse su propia realidad. Aguirre, Stroszek, Woyzeck, Nosferatu, Kaspar Hauser, son rebeldes por el simple hecho de ser como son. Monstruos que descubren que allende las fronteras de la ficción social —animal— hay una evidencia inviolada, sí, pero cuyo precio es el vacío y la muerte. Lo interesante es que Herzog, aun siendo consciente de ese destino, y no pecando precisamente de optimista, vivía en los rodajes de esas películas la contradicción de sus criaturas, por el método radical de complicar extraordinariamente los rodajes —lo que explica la crispación de Kinski—. El rodaje se erigía en performance, en vía tortuosa de iluminación que propiciaba la dichosa verdad extática asociada indefectiblemente a Herzog: un momento, ni real ni ilusorio, en el que como consecuencia de la labor creativa florece la vida, libre de condicionantes y superestructuras.

Paralelamente a sus ficciones, Herzog desarrolla una carrera como “investigador de la realidad” (7) que le va absorbiendo: partir de un personaje existente, cuya diferencia forzada o deseada con lo que le rodea le fuerza a deliberar con lo normal y abocar su vida a parámetros inéditos, hace que la mitad de su trabajo como director ya esté hecho. Su atención se centra en ancianos extravagantes, niños minusválidos, predicadores, deportistas, aventureros, criminales… Atendiendo a los propósitos de Herzog, es imposible reducir dichos retratos a la categoría de documentales. El cineasta alemán siempre busca al individuo como artista, como transformador y redentor del mundo, y él se encarga de alentar ese aspecto con su cámara. Y, cuando ni la realidad ni la cámara bastan, fabula —Incident at Loch Ness (Zak Penn, 2004)—, fantasea —The Wild Blue Yonder—, inventa citas que convengan a su intención —como en Lessons of Darkness (Lektionen in Finsternis. Werner Herzog, 1992) o Pilgrimage (Werner Herzog, 2001)—, o vampiriza imágenes ajenas, grado extremo de intervención audiovisual que le procura un lugar de privilegio en lo referente a la imagen cinematográfica gestada durante la pasada década. Lo que está presente casi siempre es el paisaje natural. Y no porque Herzog crea en las bondades de la naturaleza —“La luna no brilla, la Madre Naturaleza no te llama ni te habla, uno no escucha la Canción de la Vida” (8)— sino porque es el único espacio virgen donde diseñar la concepción del yo vislumbrada en nuestro interior. Es de acuerdo a estas premisas como se alcanza a percibir la profundidad épica de Grizzly Man.

V. El guerrero amable.

Resulta sintomático que, en la fase de Treadwell como crisálida, una amiga le recuerde en Grizzly Man “vestido de escudero”. Trabajaba como camarero en un restaurante temático. Por entonces, Timothy lo deja todo y se arroga el derecho a ser un caballero andante, un guerrero amable, como le gustaba definirse. Modifica su apellido de Dexter a Treadwell para que suene más teatral, su peinado pasa a emular el de un paje, y a lo largo del metraje se le compara en dos ocasiones con el Príncipe Valiente, personaje de cómic singular, en palabras del historiador Ron Goulart, por “el itinerario físico y espiritual de sus aventuras, y por sus relaciones con la naturaleza, que el dibujante Hal Foster cantó con lírica grandiosidad” (9).

Treadwell, desengañado con el trato humano, pasa a prestar atención hacia el medio ambiente, que aparentemente le responde: afirma, una vez entre los osos, que “antes no tenía vida, ahora sí”. Su existencia ha adquirido una consistencia natural. Sin embargo, por todas partes asoma el ánimo de la construcción de sí mismo como personaje: cuando pierde el control deja de ser un guerrero amable y se nos presenta como un megalomaníaco, además de celoso de que cualquiera le arrebate la posición que ha conquistado en el Parque Nacional. Repite escenas como un director profesional, quiere salir en ellas atractivo, y oculta la presencia de Amie Huguenard para potenciar una imagen de aventurero solitario.

No sabemos si es parte de la experiencia de Treadwell o trabajo insidioso de Herzog, pero en el último tercio de Grizzly Man Treadwell va descubriendo la frialdad intrínseca del entorno, su desinterés por los desvelos del naturalista. Por tanto, el fracaso de su misión: “Estoy enamorado de ellos y no les importa”, solloza junto a un zorro indiferente. También será testigo de la crueldad de los animales, incluso contra sus propias camadas.

Durante toda la película, se nos muestra a Treadwell comentando que no le importaría morir en el curso de su cruzada a favor de los plantígrados. Herzog termina apuntando que, de alguna manera, el naturalista tenía que morir para dotar de sentido una construcción dramática que hubiera desvelado antes o después sus bambalinas. Y aunque el cineasta es demasiado lúcido como para autoengañarse, lo que sí hacía Treadwell, le respeta: con el accidente que causó su muerte y la de su compañera, Treadwell sella un destino sublime, propio de la obra de arte, y nos lega unas cuantas ráfagas de esa verdad extática en las que ha cristalizado un fragmento de vida.

Con su mirada sobre los hechos y el personaje, Herzog firmaba otra obra de arte. Una película que no habla de osos, zorros ni montañas, sino de los abismos de nuestra condición: “No se trata de mirar la vida salvaje, sino de mirarnos a nosotros mismos”.

| Tweet |

|

|

|

(1) ALCALÁ ANGUIANO, Fabiola (2006), Lo irónico-sublime como recurso retórico en el cine de no-ficción de Werner Herzog, Barcelona: Universidad Pompeu Fabra, p. 232.

(2) Esta y las anteriores citas, THOREAU, Henry David (1999), Walden. La Vida en los Bosques, Buenos Aires: Errepar.

(3) JOHNSON, Paul (2001), Estados Unidos. La Historia. Barcelona: Vergara/Zeta, p. 23.

(4) WALTER, Georges (1995), Edgar Allan Poe, poeta americano, Madrid: Anaya & Mario Muchnik, p. 552.

(5) Declaraciones de Amelia Earhart recogidas en la página oficial consagrada a su vida y actividades: www.ameliaearhart.com

(6) BALKAN, Evan (2008), Vanished!: Explorers Forever Lost, Birmingham, Alabama: Menasha Ridge Press, p. 97.

(7) CORRIGAN, Timothy (2012), “The Pedestrian Ecstasies of Werner Herzog: On Experience, Intelligence, and the Essayistic”, en PRAGER, Brad (coordinador), A Companion to Werner Herzog, Malden, MA: Wiley-Blackwell, p. 96.

(8) HERZOG, Werner: Minnesota Declaration, Truth and Fact in Documentary Cinema. Consultable aquí.

(9) GOULART, RON (1984): “Mirando hacia atrás, mirando hacia delante”, en COMA, Javier (coordinador), Historia del Cómic, Volumen I: Los Clásicos Norteamericanos, Barcelona: Toutain Editor, p. 126.